Wir joggen durch den dunklen Wald, unserem Partner ist das unheimlich. Wir stehen auf der Brücke und bewundern die Gewalt des Wassers, die Kinder finden das unheimlich und kehren aufs sichere Land zurück. Wir schauen mit Schrecken in die Tiefe des Meeres und neben uns pfeift ein Matrose ein Liebeslied. In der Tiefgarage erlischt unverhofft das Licht, erschreckt suchen wir einen Schalter. Wir bewegen uns mit Angst und Schrecken durch die Felshöhlen, während unsere Freundin ununterbrochen von der Schönheit der Stalagmiten und Stalaktiten erzählt. Schaudernd schauen wir in die tiefe Schlucht, während über uns ein Hängegleiter kreist. Wir sehen Vater auf dem Totenbett, schläft er nur oder ist er tot? Wir träumen von einem Spaziergang und plötzlich hören wir Schritte neben uns, schauen zur Seite und – sehen uns selbst. Unheimlich - erschreckt wachen wir auf.

«Kein Zweifel, dass es zum Schreckhaften, Angst- und Grauenerregenden gehört», sagt Sigmund Freud in seinem Aufsatz über das Unheimliche1, aber ebenso sicher ist, dass unheimlich immer unheimlich für jemanden ist und nicht unbedingt für alle, dass Dinge und Erlebnisse für viele Menschen zu unterschiedlichen Zeiten verschieden unheimlich sind, und dass das Wort nicht so genau wie schauderlich ist, also «nicht immer in einem scharf zu bestimmenden Sinne gebraucht wird, so dass es eben meist mit dem Angsterregenden überhaupt zusammenfällt.»2

Freud sucht nach dem besonderen Kern, der die Verwendung dieses Wortes überhaupt gerechtfertigt, und findet im Diskutieren der Abhandlung «Zur Psychologie des Unheimlichen» von E. Jentsch (1906) das Folgende: Das deutsche Wort «unheimlich» steht offenbar im Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut, also liegt der Schluss nahe, dass alles schreckhaft ist, was nicht bekannt und nicht vertraut ist, wo man sich nicht heimisch fühlt. Einiges an Neuem, Unvertrautem wirkt tatsächlich unheimlich, aber leider längst nicht alles. Freud sucht deshalb in anderen Sprachen nach Erklärungen, findet etwa im Englischen eine ganze Reihe von Wörtern, die den deutschen Sinn des Unheimlichen umkreisen: uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly – und nicht nur die heute übliche Übersetzung mit uncanny. Er findet aber auch da keine Hilfe für seine Bestimmung. Schon interessanter ist die Untersuchung des Wortes heimlich, hat es doch zwei sehr verschiedene Bedeutungen, nämlich heimelich, also heimelig, vertraut, bekannt und zugleich als zweite Bedeutung versteckt, geheim, verborgen gehalten. Er findet bei R. Gutzkow die bemerkenswerte Äusserung: «Was verstehen sie unter heimlich?» «Nun … es kommt mir mit ihnen vor, wie mit einem ausgetrockneten Brunnen oder einem ausgetrockneten Teich. Man kann nicht darüber gehen, ohne dass es Einem immer ist, als könnte da wieder einmal Wasser zum Vorschein kommen. Wir nennen das un-heimlich, Sie nennen’s heimlich.»3 Und er fügt dann eine Stelle bei Schelling hinzu: «Un-heimlich nennt man Alles, was im Geheimnis, im Verborgenen … bleiben sollte und hervorgetreten ist.»4

Erstaunlich, diese fast in Gegensätzlichkeit umschlagende Mehrdeutigkeit des Wortes heimlich. Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm gibt dafür die Erklärung: «4. aus dem heimatlichen, häuslichen entwickelt sich weiter der begriff des fremden augen entzogenen, verborgenen, geheimen, eben auch in mehrfacher beziehung ausgebildet … 9. die Bedeutung des Versteckten, Gefährlichen, die in der vorigen Nummer hervortritt, entwickelt sich noch weiter, so dass heimlich den Sinn empfängt, den sonst unheimlich hat.»5 Die Wortfeld-Entwicklung legt nahe, was Freud dann zu beweisen versucht: Das Gefühl der Ängstlichkeit, das wir näher als unheimlich bezeichnen, ist ein «wiederkehrendes Verdrängtes»6, es ist eben nach Schelling ein Verborgenes, das hätte verborgen bleiben sollen, aber hervorgetreten ist, ein einst Vertrautes, das nun unheimlich geworden ist.

Freud führt dann einige exemplarische Beispiele an, die das Gefühl des Unheimlichen in uns wecken können: 1. Der Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt die Angst, ob nicht ein lebloser Gegenstand beseelt sei, ob es sich um eine Puppe, einen Automaten, eine Maschine oder um ein Lebewesen handelt. 2. Die Augenangst. Die Angst, die Augenkraft zu verlieren – so schrecklich unheimlich in der Erzählung «Der Sandmann» von E.T.A. Hofmann dargestellt: «Da ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie richtig blutig zum Kopfe herausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen, die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.»7 3. Das Doppelgängertum, «also das Auftreten von Personen, die wegen ihrer gleichen Erscheinung für identisch gehalten werden müssen», das Überspringen von seelischen und gedanklichen Vorgängen von einer dieser Personen auf die andere, die übermässige Identifizierung mit einer anderen Person, «so dass man an seinem Ich irre wird oder das fremde Ich an die Stelle des eigenen versetzt, also Ich-Verdoppelung, Ich-Teilung, Ich-Vertauschung – und endlich die Wiederkehr des Gleichen…»8

Unheimliches nähre sich aus der Allmacht der Gedanken und Wünsche, der Magie und Zauberei, der Beziehung zum Tode, der Belebung des Leblosen, der unbeabsichtigten, unvorhergesehenen Wiederholung oder Handlungsweise und dem Kastrationskomplex, fasst Freud zusammen - und das Unheimliche des Erlebens komme zustande, entweder wenn verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden oder wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt erscheinen.

In Literatur, Film und auch in der Kunst bisweilen wird das Potential des Unheimlichen eingesetzt, in Horrorfilmen mit dem einzigen Ziel, die Betrachter fürs Eintrittsgeld gehörig zu erschrecken, in anspruchsvollerem Rahmen, in Theaterstücken, Erzählungen, in Darstellungen der Kunst, wird der meist zugrundeliegende (surrealistische) Wechsel von Realität zu Fiktion, zu Fantasmen und wieder zurück – der vielfach für das Entstehen eines unheimlichen Gefühls in der Kunst mit verantwortlich ist – zur eindrucksvollen Darstellung von konkreten Ereignissen oder von wesenhaften Elementen im Weltdasein eingesetzt. Das Unheimliche als Mittel zur Steigerung der emotionalen Breitschaft, zur Verdeutlichung des zu Verstehenden oder zur Läuterung. Immer wieder, so auch im Surrealismus, wird damit auf das Untergründige, Verdrängte, auch auf die dünne Haut, die das bewusste, rationale Verstehen vom Animalischen trennt, hingewiesen.

Es ist auffallend, dass in jüngster Zeit das Potential des Unheimlichen häufiger und stärker eingesetzt wird. Weniger wohl, um mit der Attraktivität und Macht der Unterhaltungsindustrie mithalten zu können – und die setzt es täglich dreimal auf den Plan, um ihre Absatzzahlen steigern zu können (wieso verkauft sich das heute so hervorragend?) –, als mit dem Ziel, den grossen gesellschaftlichen und intellektuellen Unsicherheiten am Ende des 20. Jahrhunderts begegnen zu können. (Wissen wir denn, wie wir uns richtig zu ernähren haben, wie wir richtig miteinander umgehen, wie wir den Job behalten können, wie wir den neuen Technologien begegnen sollen, wie wir die Klimaveränderung positiv beeinflussen können, wie wir nicht wahnsinnig werden – wissen wir auf all diese und noch hundertmal mehr Fragen eine einzige verlässliche Antwort, die uns Stabilität in unserem Sein ermöglichen, die uns beruhigen, festigen, die uns wirklich handlungsfähig machen könnte? Die Antwort darauf ist doch das einzig schlichte an der unheimlichen Lage – und das Lachen darüber das einzig Befreiende.)

Die Arbeiten der fünf Künstlerinnen Vanessa Beecroft, Dana Hoey, Anna Gaskell, Natacha Lesueur und Wendy McMurdo haben, so unterschiedlich sie sind – und dieser Unterschiedlichkeit nehmen wir uns gleich an –, ein starkes Potential an «Unheimlichem»: Zum Beispiel das Thema des Doppelgängers bei Wendy McMurdo oder Alice als Zwilling bei Anna Gaskells auf «Alice im Wunderland» verweisende Werkgruppe; den seltsamen, merkwürdigen Paarbildungen bei Dana Hoey und den Wiederholungen, Multiplikationen bei Vanessa Beecrofts tablaux vivants. Zum Beispiel auch die Themen von Verletzung bei Natacha Lesueurs Körpereindrücken, von versteckter und offener Gewalt in Dana Hoeys Alltagsinszenierungen, von unterschwelliger Macht in Vanessa Beecrofts Performances. Oder das Thema der Verobjektivierung von Lebendigem bei Beecrofts artifiziellen, puppen- und statuenhaften Frauen, bei Lesueurs skulpturalen Aspik-Köpfen und McMurdos Porträts von entfunktionalisierten Gesten (Musik spielen ohne Instrument, Computer spielen ohne Computer). Und schliesslich das klassische Thema der Verschiebung der Grössenverhältnisse und das Aufheben der Perspektive in Anna Gaskells Werkgruppen «wonder» und «override», die im ersten Fall direkt und im zweiten indirekt auf Lewis Carrolls «Alice im Wunderland» und «Alice in den Spiegeln» zurückgehen.

Doch die Arbeiten für sich tun noch weit mehr. Wendy McMurdos Fotografien zum Thema des Doppelgängers – einst viel positiver aufgenommen als Versicherung gegen den Tod (die unsterbliche Seele ist vielleicht eine frühe Form von Doppelgängertum, mutmasst Freud), heute als bedrohlich erfahren, weil die Einzigartigkeit, die Identität in Frage stellend – sind mit Kindern in einer theatralischen Situation aufgenommen. Karges, nüchternes, strenges, fast leeres Bühnenbild, einfaches Theaterlicht, das Ereignis im Vordergrund hervor- und vom Hintergrund abhebend, ein paar wenige Requisiten genügen, eine Bank, ein Tisch, vier Stühle, ein paar Strohhalme, um in diesem künstlichen Raum ein wenig reale Aussenwelt anklingen zu lassen. Im Gegensatz zu diesem fast altertümlichen, beschaulichen Rahmen und der Anlehnung ans Porträt des 19. Jahrhunderts, sind die Fotografien mit neuster Technologie bearbeitet, klont McMurdo die Kinder, konfrontiert sie sie ein erstes Mal mit sich selbst als ein anderes – oh, hallo, wer bist du denn? -, lässt sie ums Eck sitzen, im Profil und frontal zu gleicher Zeit, sowie scheinbar vertraut auf einer Bank sich selbst gegenüber oder das andere Selbst niederdrückend. Multiple Perspektiven und Idetitäten werden so erzeugt, der Raum und die Zeit gedehnt, ins Bild einer nicht mehr konkret mit den Sinnen erfahrbaren Welt verwandelt.

Die Leichtigkeit, die den Gesichtsausdruck der Kinder kennzeichnet, und die offene Probesituation – im Hintergrund sehen wir aufgestapelte Stühle, sind wir zugleich backstage – unterlaufen die Tragweite des Geschehens, in dem nicht mehr entschieden werden kann, ob das real ist (wirkliche Zwillinge), was da geschieht, oder ob es ein vollkommen künstlicher Raum ist, ob das ein «richtiges» oder ein manipuliertes Foto ist, welche Person das Original ist und wer das Gegenüber – alles Vorgänge, die, geschehen sie uns selbst im Traum oder einer ‹traumatisierenden› Begegnung, grosse Ängste um die eigene Identität auslösen.

Dieses Schisma zwischen realer, greifbarer und virtueller Welt wird besonders deutlich in den Bildern mit Kindern, die in seltsam starren, fast skulpturalen Positionen frei im Raum ihres Zimmers sitzen (und scheinbar einen Computer bedienen). Die Blackbox, die den digitalen, virtuellen Raum erstehen lässt, ist digital weggeräumt worden, es bleiben die Kinder, in einer Position, als würden sie in einen leeren Raum fallen, einen Raum, den wir von aussen nicht sehen, eine Zeit, die wir nicht erfahren können. Mitten unter uns und doch nicht anwesend – trotz der zeitgemässen Anmut der Kinder etwas beängstigend.

Natacha Lesueur hingegen kultiviert gerade bei ihren jüngsten Arbeiten - den Frauenbüsten, von hinten aufgenommen, mit einer glatten, glänzenden Kopfbedeckung aus Charcuterie, Spaghetti, Gurken, Mais oder Blumenkohl, raffiniert und ornamental in Aspik gelegt – das kunstvoll Handwerkliche, um damit ein Bild höchst merkwürdiger Künstlichkeit zu erzielen. Wie Badekappen der ganz besonderen Art sind diese Hauben aufgelegt, auf der einen Seite schmückend in Farben und Formen, mal abstrakt-ornamental, manchmal leicht figurativ, zum Beispiel an die Formen des Hirns erinnernd, auf der anderen Seite irritierend, weil aus Lebensmitteln hergestellt. Die Verschiebung essbereiter Lebensmittel von angestammteren Orten auf den Kopf, beunruhigt unsere Wahrnehmung, ruft Erstaunen, vielleicht auch Ekel hervor.

Ihre erste grosse Werkgruppe spielt bereits mit einer Irritation: Wir sehen Körper und Körperteile von Frauen – Knie, den Hals, den Po, die Beine – in die sich eine ornamentale Form richtig eingeritzt, eingegraben hat. Ähnlich wie bei uns die Socken, vielleicht die Unterhosen einen Eindruck hinterlassen, wenn wir sie abends ausziehen, haben hier Kleidungsstücke tiefe Eindrücke hinterlassen, Eindrücke, die wie wunderbarer, ornamentaler Schmuck anzusehen sind und zugleich wie farblose Tätowierungen wirken und ‹tätliche› Eingriffe sind.

Dann ein Gesichtsnetz aus Kaviar, Strümpfe aus Schweinsdarm, Broccolipüree als Körpercreme, ein Chignon aus Fischhaut, eine Haarblume aus schmückenden Rohschinken-‹Blättern›– in Ingreschen Porträts und mit einem Arcimboldo-Effekt – oder eben die Kopfhauben aus Lebensmittel in Aspik: zusammen kreieren sie eine Mischung aus fotografierter Food- und Body Art, in der sich Schönheit und Grausen die Hand geben. Ein Balanceakt zwischen Oberfläche und Tiefe, Mode und Eingriff, Schmuck und Qual. Ein Akt der Prägung in Zeiten berührungsloser, virtueller Kommunikation, eine Art ‹Inkarnation› auch von nicht-körperlichen Prägungen, von Simulakren.

Anna Gaskell hat bisher drei grosse fotografische Werkserien geschaffen – neben ihrem Film «floater» (1997) und ihren Zeichnungen -, von denen «wonder» (1996) und «override» (1997) in der Ausstellung zu sehen sind, «wonder» hier ausschnittsweise wiedergegeben ist und «hide» (1999) gerade fertiggestellt in einer Einzelausstellung in London gezeigt wird. Alle drei Serien beschäftigen sich vielleicht am typischsten aller hier vertretenen Arbeiten mit dem «Unheimlichen», greifen surrealistische Verschiebungstechniken, David Lynch-artige Spannungsformen auf. «wonder» geht direkt auf «Alice im Wunderland» und «Alice in den Spiegeln» von Lewis Carroll zurück. Wir erleben Alice im Meer ihrer Tränen, die rasante Talfahrt in die Hasenhöhle, verfolgen das Grösser- und Kleinerwerden, die Verdoppelung von Alice zu Zwillingen, blicken in Alice‘ Gesicht, ohne entscheiden zu können, ob sie zum Lachen ansetzt oder schreit vor Entsetzen, weil sie sich selbst verstümmeln will, schauen den zwei Figuren zu und wissen doch nicht genau, ob die eine die andere nun beatmet, ihr also das Leben rettet, oder ob sie sie umbringen will. Eine zauberhaft-wilde, wundervoll-grausame Serie, deren edle, gesättigte Farbgebung, altertümlich-adliges Blau mischt sich mit warmem Gelb, uns angenehm einhüllt und umso stärker in die nächste Verschiebung ‹rutschen› lässt. Dieses Shiften von klein zu gross, von real zu fiktiv, von harmlos zu harmvoll erzeugt Anna Gaskell mittels einer ‹freien› Kamera, die sich wie ein Insekt von Aufsicht in die Untersicht stürzt, die Linien verkürzt und dynamisiert, die den Blick der ‹Wiesenwelt› von unten auf die Menschen mit dem Blick der Erwachsenen von oben herab auf die Kinder mischt und die mit unterschiedlicher Schärfentiefe und Einsatz von Licht unseren Blick führt und verführt. Dabei werden ‹unschuldige› Kinderbeine sexuell aufgeladen und in die Ambiguität von Verführung und Opfer gebracht.

«override» nimmt den Duktus der ersten Serie auf, in kühleren, moderneren Farben, mit vier Kindern, die scheinbar herumalbern, sich balgen und spielen. Doch die Bilder berühren uns immer auch unangenehm; die Betrachter werden oft in der Schwebe gehalten, was sie eigentlich sehen, ob es ‹normale› Kinderspiele sind oder ob es weit gewalttätiger zu- und hergeht. Da wird gezogen und gezerrt, an den Haaren gezupft oder gerissen, ein Kind hingelegt oder vielleicht am Boden geschleift, umgarnt oder gefesselt. Die Kameraposition lässt die heile Kinderwelt explodieren, fragmentiert die Körper, sie erzeugt auch eine Projektionsfläche, die leicht mit erotischem Hauch benetzt werden kann. Wiederum mit extremen Sichten, als wäre die Kamera eine Sonde, die in den Körper eindringen kann, so dringt diese Kamera in die Kinderwelt ein, beleuchtet sie von mitten drin nach draussen und verwandelt dadurch alles, was aus sicherer Distanz wie heil und ganz und sicher und bekannt aussieht, in eine unbekannte, unheimliche Szenerie. Kinder als Feen und Monster zugleich? Oder dies als Metapher für eine fantastische, aber auch monströse Welt, in der die Grenze, die Abdeckung zur grossen Talfahrt nur sehr dünn ist?

Dana Hoey hat mit bedrohlichen Fotografien begonnen, mit Alltagssituationen – zum Beispiel die Begegnung einer jungen Frau mit zwei kämpferisch aussehenden Frauen nach dem Verlassen der Toilette; eine Frau, die eine andere am Boden festnagelt; eine Frau (Mutter?), die ein (ihr?) gefesseltes und geknebeltes Kind ins Auto schiebt –, in denen ein Konflikt, ein Gewaltpotential, ein Drama mit einiger Deutlichkeit angekündigt oder gezeigt wird. Die neueren Fotografien hält sie zweideutiger. Sie spielt mit der dünnen Haut, die Alltagsnormalität vom Grauen trennt, führt Frauen in sogenannt normalen Verrichtungen vor – am Strand, beim Spazieren mit dem Hund, im Wald, im lichtdurchfluteten Unterholz, beim Frühstücken, beim Blumenpflücken im Garten vor der «georgian» Villa‘, im Gespräch untereinander auf der Strasse –, ein kleiner Hinweis jedoch irritiert diesen Blick auf die normal-heile Welt, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die starr-fixierenden Augen eines Hundes, den riesigen Kaffeefleck auf weissem T-Shirt, die Bewegung eines Schlages. Wir sehen selten etwas Genaues, gewinnen kaum je Gewissheit, was da passiert, aber es öffnet sich ein Ahnungsraum, der das Sichtbare durchdringt, der das Heimelige in Unheimliches verwandelt. Selbst Bilder, die Hilfsbereitschaft ausdrücken, wie jenes der zwei Frauen, die einer dritten über den Strom helfen wollen, wirken im Kontext der anderen Fotografien plötzlich bedrohlich.

Bemerkenswert, besonders auffallend aus amerikanisch-feministischer Sicht, ist die Tatsache, dass Dana Hoey Frauen gegenseitig in physische bedrohliche Situationen stellt, die bisher dem männlichen Verhalten zugeordnet wurden.9 Hoey wie Gaskell brechen das Bild der heilen Schwesternwelt auf, zeigen es als weit komplexer, enthüllen «coziness and cameraderie» als Maskerade10, ohne gleich zu begründen, woher das mögliche Gewaltpotential stammt. In beiden Fällen wird quasi von innen heraus berichtet, und nicht von aussen betrachtet – und dabei die Opfer-Täterrollen ‹nach innen› gezogen.

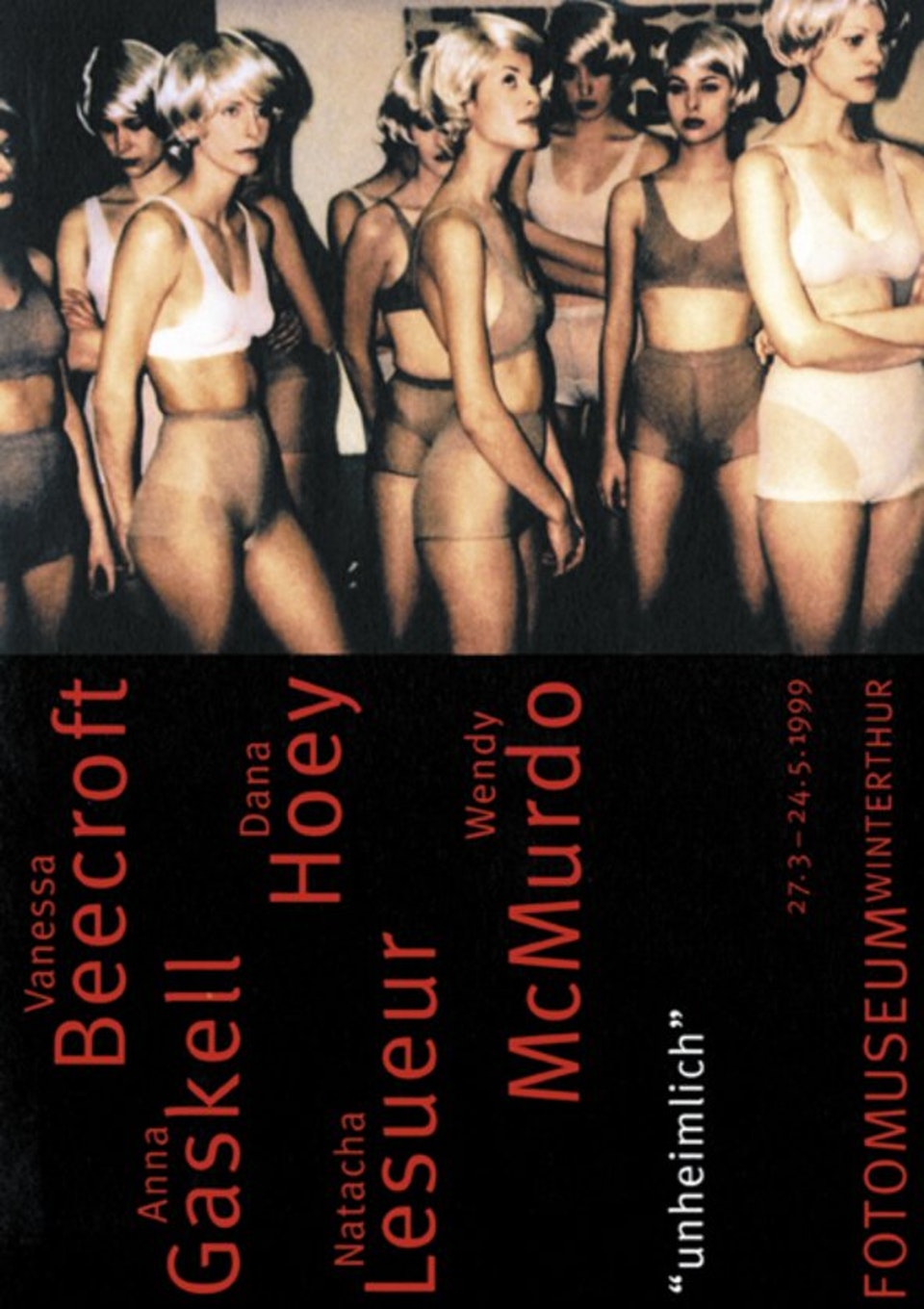

Im Anschluss an Dana Hoey und Anna Gaskell ist bei Vanessa Beecrofts Performances, die sie manchmal direkt «Show» (Zur-Schau-Stellen) nennt, deutlich zu machen, dass sie Frauen zur Schau stellt, dass sie – anfänglich sich selbst, dann Freundinnen, Frauen von der Strasse, heute mehrheitlich professionelle Models – eine Gruppe von Frauen auszieht, neu und einheitlich anzieht, sehr knapp nur, dafür überlegt designt und sie dann in Kunsträumen vor Zuschauern und Zuschauerinnen auftreten lässt. Anlehnungen an alte tableaux vivants und an zeitgenössische Laufsteg- oder Rehearsal-Situationen sind zu erkennen, ebenso wie Reminiszenzen an Harems und militärische Formationen. Eine verrückte, beunruhigende Mischung, verstärkt noch durch die knappen Kleider – Bikinis, Nylons, BH und Perücke, oben Shirt und unten nackt, nackt mit Army-Kappe, und immer sehr hochhackige Schuhe oder Sandaletten -, die Nacktheit andeuten, durchscheinen lassen oder sie einrahmen und akzentuieren.

Die Situation, die durchaus Erotisch-Sexuelles ins Spiel kommen lassen könnte, ist extrem unterkühlt, ja verobjektiviert. Die Frau sind alle gleich gekleidet (manchmal mit zwei Aussenseiterinnen, die anders aussehen und andere Perücken tragen), tragen gleichsam eine Uniform. Darin stehen sie stundenlang, bewegen sich kaum, erholen sich manchmal kauernd oder liegend, meist jedoch stehen sie wie Statuen, wie gefrorene Skulpturen im Raum, auf Sockel (auf die hochhackigen Schuhe) gestellt – und warten, nein sind einfach da, eine bestimmte Zeit lang. Wie fremde Wesen, wie Schaufensterpuppen, aber mit einem klaren, festen, manchmal gelangweilten Blick in die Ferne, durch die Zuschauer, auch die männlichen, hindurch, als seien die gar nicht da, weil von einer anderen Welt, die keine Schnittstelle mit der gezeigten hat.

Vanessa Beecroft arbeitet auffallend mit Verfremdungen und Ambivalenzen: der Verdoppelung, Vervielfachung, Klonung der Frauenmodelle, der Betonung des Modell- und Objekthaften, der Mischung von Schönheit und Ungreifbarkeit, weil sie fremd, fast extraterrestrisch wirken, der Entleerung von einem erzählerischen oder theatralischen Ablauf, auch von Sinn in der herkömmlichen Bedeutung, zugunsten einer merkwürdigen ‹interesseloser›, indifferenten Leere, die sich zwischen passiven und aggressiven Spannungszuständen einstellt. Eine beunruhigende Laborsituation von grosser ästhetischer Faszination und sozialer Bedrohung: Was geht da vor sich? Wer sind diese Frauen? Was wollen sie? Wer schaut und wer wird gesehen? Wer bin ich hier? Identität ist hier im höchsten Masse in Frage gestellt.

Das Stichwort, das alle Arbeiten berührt, ist Ambiguität, ein Übergangszustand, der keine Sicherheit vermittelt, sondern uns floaten und treiben lässt. Mal geniessen wir diesen Zustand, ma l ist er uns unheimlich. Ausweichen können wir diesem individualpsychischen und auch gesellschaftlichen Zustand nicht, auch wenn wir uns in einer Festung verschanzen. Das Unheimliche manifestiert sich heute nicht mehr, wie im Märchen, im tiefen, dunklen Wald, es ist an jeder Ecke des Alltags anzutreffen, es ist vor uns, in uns selbst, in der Unsicherheit über den eigenen Körper, das eigene Denken, in der Unsicherheit im Begegnen mit der sich rasend verändernden Welt, den schlagartig sich ändernden Rahmen-Bedingungen. Diese Kritizität des innern und äusseren Zustands wirkt unheimlich, nicht?

Die Ambiguität wiederum erlaubt es, mit dem Hinweis zu schliessen, dass alle Arbeiten uns in diese Themen leiten, uns geradezu verführen mit ihrer Bildhaftigkeit, ihren Bezügen zur Malerei und zur viktorianischen Fotografie (Wendy McMurdo), zu Literatur und Film (Anna Gaskell), zur Soap Opera, zum «family snapshot» (Dana Hoey) und zu den tablaux vivants bei Vanessa Beecroft: Bilder von unheimlicher Schönheit, unheimlicher Vertrautheit und unheimlicher Alltäglichkeit.