Sophy Rickett thematisiert in ihren Arbeiten das Sehen, hinterfragt die Möglichkeiten des Wahrnehmens und Verstehens der Welt. Sie unternimmt ihre visuelle Recherche in Landschaftsbildern, die in ihrer auffallenden Reduktion – farblich mehrheitlich auf Dunkel und Hell, Finsternis und Licht, formal auf Vordergrund und Hintergrund, motivisch auf einzelne, fast einsame Elemente: Strasse, Wiese, Bäume und Himmel – karg und minimal wirken. In ihrer Transformation der Landschaft ins Abstrakte, Künstliche lesen sich Sophy Ricketts Werke wie kleine visuelle Lehrstücke.

Eine leicht nach rechts sich biegende Strasse, dunkel, Scheinwerfer reissen das Schwarz auf, blenden eine Schneise durch die Nacht. Links eine Böschung, rechts der Mittelstreifen, die unseren Blick flankieren und zentrieren, vor unseren Augen taucht eine Figur aus dem Halbdunklen auf. Wir stehen mittendrin, sehen in Joyrider 1 und 2 mit und entlang des Lichtkegels. Eine perspektivische Einheit bildet sich, die ausschliesslich ist, sich absolut nimmt. Ziel vor Augen, Objekt im Blickfeld, nach vorne, in der Fluchtlinie. In der Spitze des Lichtkegels taucht in ersten Bild ein aufrecht stehender Mann in Hemd und kurzer Hose auf, im zweiten Bild eine kniende Frau, nur mit Jeansjacke bekleidet, der Unterkörper nackt. Die vordrängende Perspektive ist mit den entgegenstehenden Figuren konfrontiert, mit ihrer Welt, aus der sie, verletzlich, aufgeschreckt werden. Wir sind als Betrachter mitten im Geschehen, sind gleichsam Mittäter.

Im Gegensatz dazu die Untitled Landscapes von 1997 und 1998. Hier leuchtet der Lichtkegel quer zu unserem Blick, neunzig Grad gedreht, streicht über die Wiese. Bäume gleissen am Ende des Lichtstrahls auf, werden aus der Dunkelheit herausgerissen, fast theatralisch beleuchtet. Wir stehen abseits im Dunkeln und schauen zu. Wir sind nicht gemeint, nehmen eine distanzierte Zuschauerposition ein. Die Situation spitzt sich zu: In einigen Bildern sehen wir nur noch einen scharfen Lichtspeer, schmal und lang, der parallel zum panoramatisch angelegten Bild durch das Nachtschwarz saust. Er teilt die Nacht, gibt der monochromen Fläche Form und Halt, verleiht ihr einen Horizont. Ein Lichtblitz im leeren Dunkel schafft Ordnung, oben, unten, links, rechts. Das Bild ist jedoch zu abstrakt, fast scherenschnittartig, um ein Vorne und Hinten erkennen zu lassen. In einigen Bildern taucht eine Figur im Lichtkegel auf. Das Licht prallt auf sie, sie wird fast überblendet, so hart scheint das Licht sie aus der Nacht zu reissen. Wir betrachten aus dem Dunkel, was auf der Bühne vor uns geschieht. Emotionen werden bewusst nicht geweckt, entsprechend greift der Begriff "Voyeurismus" nicht. Es handelt sich vielmehr um Seh- und Denksituationen.

Die Untitled Landscapes von 1999 geben die strenge parallele Anordnung von Bildfläche und Bildzeichen auf. Eine Untersicht auf eine erleuchtete Strassenabschrankung und deren diagonaler Verlauf von Mitte links nach oben rechts lässt die nachtschwarzen Flächen dynamischer erscheinen. Es entsteht durch dieses Geländer ein wenig Raum in der Schwärze, und die Figur, die sich an das Geländer lehnt, deutet minimal Erzählerisches an. Die Figur lehnt sich über das Geländer, scheint runterzuschauen: in die Nacht, den Abhang, Abgrund. Ja, zusammen mit dem Geländer und der Dunkelheit wirkt das Schwarz fast wie ein Abgrund. Doch das Setting ist zur Strichzeichnung reduziert. Licht scheint von oben rechts nach unten, hebt Abschrankung und Figur aus dem Dunkeln, gleisst aber auch alle Details weg. Also bleibt es bei minimalen Andeutungen – zum Beispiel, dass die Figur dort steht, wo der Rhythmus der Abschrankung sich verändert, die Pfosten näher zu einander stehen, als würden sie die Figur umrahmen. Dieses eine Bild mit der Figur beeinflusst die Wahrnehmung der anderen, die alle figurenlos sind: Geländer in der Nacht, diagonal, mit Licht von rechts. Wir blicken von unten, entfernt vom Geschehen. Ein Bild schliesslich kehrt die Situation um: Wir blicken von oben herab auf einen Stock, einen angeleuchteten Blindenstock. Er gleicht der beschriebenen Abschrankung, ist ebenfalls rhythmisch unterteilt. Und er wirkt wie ein Geländer, eine Geh-Hilfe in dunkler Nacht.

Die bisher angesprochenen Arbeiten wirken modellhaft: Sie sind stark reduziert und zugleich scharf und präzise. Sophy Rickett scheint hier zunehmend eine Art von Grundlagenforschung betreiben, ein visuelles Einmaleins des Sehens und Erkennens von Welt vorführen zu wollen. Wer agiert? Wer schaut zu? Woher kommt das Licht? Welche Perspektive schafft es? Aus welcher Perspektive wird berichtet? Welche Art von Koordinatennetz entsteht im Bild? Zuerst beschränkt sich Sophy Rickett auf räumliche Aspekte, später beginnen zeitliche Elemente eine Rolle zu spielen. Erzählerische, emotionale Bildanteile werden dabei zunehmend ausradiert. Ihre erste bekannte Arbeit – ihre Abschlussarbeit am Royal College of Art in London, eine Serie von Frauen, die, wie junge Managerinnen in Blazer, Minirock und Stöckelschuhen gekleidet, im städtischen Kontext stehend urinieren – war noch anders, fast umgekehrt angelegt. Das Sichtbare verwies sofort auf einen dahinter liegenden gesellschaftlichen Kontext, die Elemente beschrieben nicht nur sich selbst, sondern waren mit Konnotationen beladen. Joyrider 1 und 2 führen dieses Verweisen auch noch mit sich. Allein schon ihre Titel verweisen auf junge Leute, die ein Auto stehlen, um mit ihm eine rasende nächtliche Spritzfahrt zu unternehmen. Aus Spass, aus Freude am nächtlichen Rasen. Am nächsten Morgen wird das Auto stehengelassen oder ausgebrannt. Die Person, die im Lichtkegel auftaucht, wird zum inhaltlichen Katalysator des Bildes, lädt es auf. Die nächtliche Strassenszene wird zum Schauplatz. Dagegen führt uns Untitled Composition, 1999, drei Jahre später vor Augen, wie entschlackt, wie verweislos die Arbeiten von Sophy Rickett nun vorgehen: Nachtschwärze, darin punktuell eine angeleuchtete Szene: ein Generator, der den Scheinwerfer auf einem Stativ speist, der ihn wiederum von oben beleuchtet. Eine Situation, die sich in den Schwanz beisst. Ein Verweis auf das befangene „Selbst“ des Sehens, ein fast programmatischer Hinweis der Künstlerin, dass sie sich mit dem System des Sehens selbst befassen und seine Bedingtheiten vorführen will. In Zukunft jedoch nicht mehr in Serien von einzelnen Arbeiten, sondern in komplexeren Sequenzen, in Dreier- und Vierergruppen.

Die erste Reihe von drei Bildern ist Forest 1-3, entstanden 2000. Eigentlich sind es noch Einzelbilder, verbunden durch die je unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Wald. In einer Art von filmischen Travellings fährt Sophy Rickett den Wald ab, mittelgraue, meist parallele Stämme vor dunklem Grund. Die Fotografien wirken wie Grisaillen, wie Mittelgrau-in-Dunkelgrau-Fresken oder neuer: wie Röntgenbilder. Wurzel und Krone sehen wir nicht, die Bäume sind von beiden Seiten angeschnitten. Der Standpunkt des Betrachtens wird flexibel, er bewegt sich, rollt den Bäumen entlang. Oder umgekehrt in der Wahrnehmung: Baumstämme werden vor uns ausgerollt, wie Schriftzeichen auf einer Papierrolle.

In Cypress Screen von 2001, einer dreiteiligen, zu einem Panorama verbundenen Arbeit, trennt eine Reihe von Zypressen die Landschaft in Vorne und Hinten. Wie ein Vorhang, eine Blende, ein ausgeschalteter Bildschirm verbergen die Bäume nachtschwarz, was sich hinter ihnen im Licht abspielen mag. Wir sind getrennt von diesem möglichen Geschehen, von diesem Licht, stehen auf der Schattenseite der Szene, im Dunkeln der Ahnung. In Playing Fields, 2001, zieht sich die Szenerie über vier Bilder hin: von sich überlappenden Pfosten zweier Fussballtore, die sich weiss und geometrisch aus tiefem, ungeordnetem Dunkel schälen, hin zu schwarzen Baumkronen, die ein starkes Licht durchscheinen lassen. Die Abfolge von vier Fotografien suggeriert ein Panorama. Doch es ist ein „falsches“, ein konstruiertes Panorama: der Blickwinkel ändert sich kaum merklich von Bild zu Bild, so als sässen wir auf einem sich linear bewegenden und zugleich leicht drehenden Kamerastuhl. Das Bild, das dabei entsteht, entwickelt sich wie eine Welle, die sich bedrohlich vor unseren Augen aufbaut. Ein Spielfeld, auf dem kein Spiel stattfindet, auf dem nur die weissen, leeren Tore widerscheinen. Das Spiel findet anderswo statt, drüben, jenseits des Baumvorhangs, da leuchtet, grellt, scheint es. Ein Spiel? Eine beleuchtete Strasse? Eine Theaterarena?

Sichtbares und Unsichtbares, Sichtbares und Ahnung. Der Vordergrund ist dunkel, der Hintergrund erleuchtet, aber nicht sichtbar. Wir sind durch einen Vorhang von Bäumen abgeschnitten von der Welt, von diesem anderen Teil, dessen helles Licht uns wie Mücken lockt. Die Arbeiten London Studio 1 und 2 führen diese Rechercheanordnung modellhaft vor. Mit Vorhängen wird ein dunkler rechteckiger Raum aus dem Gesamtraum ausgeschnitten. Von draussen blinzelt Licht durch die undichten Stellen an Boden, Decke und Ecken des konstruierten Raumes. Das Studio 1 mit Sicht nach oben, das Studio 2 mit Sicht nach unten. Einfache Perspektivenveränderungen, die Bewegungen des Sehens und des Standpunktes visualisieren. Die Arbeiten von Sophy Rickett erinnern uns an Platons Höhlengleichnis, in dem Personen, gefangen in einer höhlenartigen Wohnung, nur die Schatten des Geschehens draussen wahrnehmen können, nicht aber die „Sache selbst“. In diesem Gleichnis aus Politeia beschreibt Plato seine Vorstellung der höheren Wirklichkeit der Idealität. Das Gleichnis dient uns – eine Realitätsebene nach unten verschoben – oft als Grundlage für unsere Erkenntnistheorien, für die Fragen nach dem Wissen der Welt, das wir über das Erscheinen der Welt in unseren Sinnesorganen gewinnen. Ricketts Arbeiten entfachen eine Art „Bildspiel“, sie visualisieren, durch das Verbergen der Lichtquellen, durch das Ziehen von Vorhängen die Bedingtheit unseres Sehens. Wir wissen nicht, wo wir stehen, wohin wir schauen, wo die Lichtquelle steht, und finden uns im Gefühl des Gefangenseins wieder: Sie erlaubt uns nicht, ausserhalb der Situation zu stehen und sie von weit her abschätzen und einordnen zu können. Sie hält uns fern vom Licht der Erkenntnis.

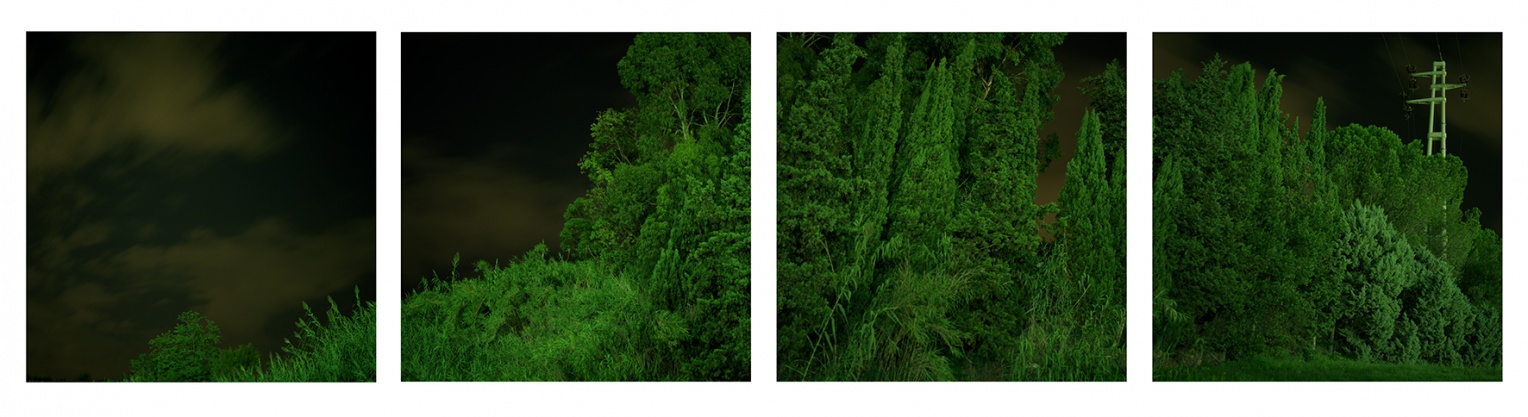

Im theatralisch wirkenden, nachtgrünen vierteiligen Werk Via di Bravetta Part I stehen wir in einer der merkwürdigsten, unergründlichsten Situationen. Diesmal stehen wir auf der anderen Seite des Vorhangs, nicht in der Nacht, sondern auf der erleuchteten Seite. Aber wir schauen auf den Vorhang von Bäumen, der sich wiederum in geknickter, unterbrochen panoramatischer Form, von links unten nach rechts oben, über vier Bilder hinweg entwickelt, um zuletzt einen Strommasten zu zeigen. In diesem wogenden Bild mischt sich Licht- und Schattenspiel der Welt hinter uns, im Rücken der Betrachter, mit dem wilden Eigenleben des Zypressenvorhangs. Die Situation wirkt wie schriller Hohn über unsere Möglichkeiten zu erkennen, aber zugleich scheint uns die Üppigkeit der Anordnung, das fast sinnliche Eigenleben des Baumvorhangs mit unserer eigenen Beschränktheit versöhnen zu wollen. Dieses „italienische Bühnenbild“ scheint uns sagen zu wollen: Die Beschränkungen des Lebens, der Existenz, der Erkenntnis sind evident und auf der ganzen Welt ähnlich. Hier aber haben wir gelernt, die Beschränkungen zu lieben, sie als Teil von uns zu schätzen.

Zum Schluss gilt das Augenmerk den Arbeiten Poplar Plantation 1-3 (2001), A Dead Tree (2003) und Twelve Trees, M40 (2004). Die drei Diptychen Poplar Plantation 1-3 sind erstmals farbig, abgesehen von einzelnen früheren Ausnahmen. Doch es ist ein ätzend grelles Licht, der Widerschein von Strassenlampen, von Natriumlicht, das auf eine Wiese fällt, auf der jeweils ein Jungbäumchen, eine junge Pappel sehr alleine, antropomorph würden wir „sehr einsam“ sagen, von einer Holzkonstruktion gefasst wird, die das junge Bäumchen sowohl stützen als auch vor äusseren Einflüssen schützen soll. Die Diptychen sind so konstruiert, dass die beiden Bilder zusammen einen Bildraum beschreiben, aber dennoch ist immer ein Bild leer, und eines mit dem Bäumchen besetzt. Es sind karge, ausgesetzte Situationen, aufgenommen im blätterlosen Winter. Man meint die Kälte, die Leere, die Verlorenheit zu spüren. A Dead Tree ist ein Einzelbild, ein langgestrecktes horizontales Format, einer Predella ähnlich, in dem sich ein Bäumchen, mehr ein Ast nur, von links nach rechts streckt. Der Ast oder die Spitze dieses Bäumchens ist so fein, dass es die gärtnerisch Sorge bis zur Spitze mit einem Holzstäbchen abstützt. Doch offenbar hat es nichts genützt. Der Titel des Werkes sagt es eindeutig, die Lage des Bäumchens, dieses sich Neigen visualisiert es zusammen mit seiner Kargheit und Nacktheit: das Bäumchen ist tot. Wie in Poplar Plantation so scheint auch dieses Bäumchen im fahlen Widerschein vor unendlich dunkler Nacht auf. Den Twelve Trees, deren Zusatz M40 im Titel deutlich macht, das es sich um Bäumchen handelt, die im Umfeld einer Autobahn gepflanzt worden sind, geht es vorerst nicht besser. Sie wirken dünn und schwächlich. Dennoch blühen die einen Bäumchen, sie blühen gar in diesen Restflächen, die das Verkehrsnetz für sie vorsieht, verschwenden dort gleichsam für nichts ihre Pracht. Diese Reihe von Fotografien von Bäumchen wirken wie Porträts. Es liegt nahe, diese Bäumchen als Stellvertreter zu lesen – für den einzelnen Mensch, für die Natur unseres Lebens. Im Gegensatz zu den früheren Bildern, in denen es um die Erkundung der räumlichen Bedingtheit des Sehens geht, wird hier Zeit und unmittelbar damit verbunden Existenz wichtig. Wir sehen junge wachsende oder jung abgestorbene Bäumchen. Wir sehen junge Bäumchen, deren Krücken, deren Stützkonstruktion zugleich an Zucht und Isolierung denken lassen. Sie werden aufgezogen, gezüchtet und dennoch allein gelassen. Diese Arbeiten verlassen den reinen Erkenntnisraum und werden durch ein Existenzbad gezogen. Sie sind ebenfalls karg und reduziert, aber sie bewirken emotionale Regungen, ein beständiges leichtes Frieren. Nur die blühenden Autobahnbäumchen enthalten einen Kern Hoffnung, einen Ansatz von Ausstrahlung. Eine scheue Individualität zeigt sich inmitten der Planung.

Sophy Ricketts Arbeiten kreisen um die Möglichkeiten der Wahrnehmung (die Vielfältigkeit der Perspektiven, die sich wie Kondensstreifen im Raum kreuzen) und um die Möglichkeit, die Welt willentlich zu gestalten. Nachtdunkle Farben dominieren über kleine Lichtstreifen, über Andeutungen von Licht als Erkenntnis, und wie ein metaphysisch dunkles All legt sich Schwarz vor unsere Augen. Erkenntnis, so lesen sich ihre Bilder, ist schwer zugänglich, entzieht sich uns, ist immer nur die Spitze eines Eisbergs. Die Welt und der Standpunkt des Betrachters sind in Bewegung – der Rest ist (platonischer) Schatten. Existenz erhält in ihren Bildern traumatische Züge. Entlassen aus grossen Wertzusammenhängen, geworfen in diese Welt, stehen die Bäume wie Caspar David Friedrichs Mönch am Meer einsam hingestellt, getrennt von jeglichem Drüben.

Sophy Rickett thematisiert in ihren Arbeiten das Sehen, hinterfragt die Möglichkeiten des Wahrnehmens und Verstehens der Welt. Sie unternimmt ihre visuelle Recherche in Landschaftsbildern, die in ihrer auffallenden Reduktion – farblich mehrheitlich auf Dunkel und Hell, Finsternis und Licht, formal auf Vordergrund und Hintergrund, motivisch auf einzelne, fast einsame Elemente: Strasse, Wiese, Bäume und Himmel – karg und minimal wirken. In ihrer Transformation der Landschaft ins Abstrakte, Künstliche lesen sich Sophy Ricketts Werke wie kleine visuelle Lehrstücke.

Eine leicht nach rechts sich biegende Strasse, dunkel, Scheinwerfer reissen das Schwarz auf, blenden eine Schneise durch die Nacht. Links eine Böschung, rechts der Mittelstreifen, die unseren Blick flankieren und zentrieren, vor unseren Augen taucht eine Figur aus dem Halbdunklen auf. Wir stehen mittendrin, sehen in Joyrider 1 und 2 mit und entlang des Lichtkegels. Eine perspektivische Einheit bildet sich, die ausschliesslich ist, sich absolut nimmt. Ziel vor Augen, Objekt im Blickfeld, nach vorne, in der Fluchtlinie. In der Spitze des Lichtkegels taucht in ersten Bild ein aufrecht stehender Mann in Hemd und kurzer Hose auf, im zweiten Bild eine kniende Frau, nur mit Jeansjacke bekleidet, der Unterkörper nackt. Die vordrängende Perspektive ist mit den entgegenstehenden Figuren konfrontiert, mit ihrer Welt, aus der sie, verletzlich, aufgeschreckt werden. Wir sind als Betrachter mitten im Geschehen, sind gleichsam Mittäter.

Im Gegensatz dazu die Untitled Landscapes von 1997 und 1998. Hier leuchtet der Lichtkegel quer zu unserem Blick, neunzig Grad gedreht, streicht über die Wiese. Bäume gleissen am Ende des Lichtstrahls auf, werden aus der Dunkelheit herausgerissen, fast theatralisch beleuchtet. Wir stehen abseits im Dunkeln und schauen zu. Wir sind nicht gemeint, nehmen eine distanzierte Zuschauerposition ein. Die Situation spitzt sich zu: In einigen Bildern sehen wir nur noch einen scharfen Lichtspeer, schmal und lang, der parallel zum panoramatisch angelegten Bild durch das Nachtschwarz saust. Er teilt die Nacht, gibt der monochromen Fläche Form und Halt, verleiht ihr einen Horizont. Ein Lichtblitz im leeren Dunkel schafft Ordnung, oben, unten, links, rechts. Das Bild ist jedoch zu abstrakt, fast scherenschnittartig, um ein Vorne und Hinten erkennen zu lassen. In einigen Bildern taucht eine Figur im Lichtkegel auf. Das Licht prallt auf sie, sie wird fast überblendet, so hart scheint das Licht sie aus der Nacht zu reissen. Wir betrachten aus dem Dunkel, was auf der Bühne vor uns geschieht. Emotionen werden bewusst nicht geweckt, entsprechend greift der Begriff "Voyeurismus" nicht. Es handelt sich vielmehr um Seh- und Denksituationen.

Die Untitled Landscapes von 1999 geben die strenge parallele Anordnung von Bildfläche und Bildzeichen auf. Eine Untersicht auf eine erleuchtete Strassenabschrankung und deren diagonaler Verlauf von Mitte links nach oben rechts lässt die nachtschwarzen Flächen dynamischer erscheinen. Es entsteht durch dieses Geländer ein wenig Raum in der Schwärze, und die Figur, die sich an das Geländer lehnt, deutet minimal Erzählerisches an. Die Figur lehnt sich über das Geländer, scheint runterzuschauen: in die Nacht, den Abhang, Abgrund. Ja, zusammen mit dem Geländer und der Dunkelheit wirkt das Schwarz fast wie ein Abgrund. Doch das Setting ist zur Strichzeichnung reduziert. Licht scheint von oben rechts nach unten, hebt Abschrankung und Figur aus dem Dunkeln, gleisst aber auch alle Details weg. Also bleibt es bei minimalen Andeutungen – zum Beispiel, dass die Figur dort steht, wo der Rhythmus der Abschrankung sich verändert, die Pfosten näher zu einander stehen, als würden sie die Figur umrahmen. Dieses eine Bild mit der Figur beeinflusst die Wahrnehmung der anderen, die alle figurenlos sind: Geländer in der Nacht, diagonal, mit Licht von rechts. Wir blicken von unten, entfernt vom Geschehen. Ein Bild schliesslich kehrt die Situation um: Wir blicken von oben herab auf einen Stock, einen angeleuchteten Blindenstock. Er gleicht der beschriebenen Abschrankung, ist ebenfalls rhythmisch unterteilt. Und er wirkt wie ein Geländer, eine Geh-Hilfe in dunkler Nacht.

Die bisher angesprochenen Arbeiten wirken modellhaft: Sie sind stark reduziert und zugleich scharf und präzise. Sophy Rickett scheint hier zunehmend eine Art von Grundlagenforschung betreiben, ein visuelles Einmaleins des Sehens und Erkennens von Welt vorführen zu wollen. Wer agiert? Wer schaut zu? Woher kommt das Licht? Welche Perspektive schafft es? Aus welcher Perspektive wird berichtet? Welche Art von Koordinatennetz entsteht im Bild? Zuerst beschränkt sich Sophy Rickett auf räumliche Aspekte, später beginnen zeitliche Elemente eine Rolle zu spielen. Erzählerische, emotionale Bildanteile werden dabei zunehmend ausradiert. Ihre erste bekannte Arbeit – ihre Abschlussarbeit am Royal College of Art in London, eine Serie von Frauen, die, wie junge Managerinnen in Blazer, Minirock und Stöckelschuhen gekleidet, im städtischen Kontext stehend urinieren – war noch anders, fast umgekehrt angelegt. Das Sichtbare verwies sofort auf einen dahinter liegenden gesellschaftlichen Kontext, die Elemente beschrieben nicht nur sich selbst, sondern waren mit Konnotationen beladen. Joyrider 1 und 2 führen dieses Verweisen auch noch mit sich. Allein schon ihre Titel verweisen auf junge Leute, die ein Auto stehlen, um mit ihm eine rasende nächtliche Spritzfahrt zu unternehmen. Aus Spass, aus Freude am nächtlichen Rasen. Am nächsten Morgen wird das Auto stehengelassen oder ausgebrannt. Die Person, die im Lichtkegel auftaucht, wird zum inhaltlichen Katalysator des Bildes, lädt es auf. Die nächtliche Strassenszene wird zum Schauplatz. Dagegen führt uns Untitled Composition, 1999, drei Jahre später vor Augen, wie entschlackt, wie verweislos die Arbeiten von Sophy Rickett nun vorgehen: Nachtschwärze, darin punktuell eine angeleuchtete Szene: ein Generator, der den Scheinwerfer auf einem Stativ speist, der ihn wiederum von oben beleuchtet. Eine Situation, die sich in den Schwanz beisst. Ein Verweis auf das befangene „Selbst“ des Sehens, ein fast programmatischer Hinweis der Künstlerin, dass sie sich mit dem System des Sehens selbst befassen und seine Bedingtheiten vorführen will. In Zukunft jedoch nicht mehr in Serien von einzelnen Arbeiten, sondern in komplexeren Sequenzen, in Dreier- und Vierergruppen.

Die erste Reihe von drei Bildern ist Forest 1-3, entstanden 2000. Eigentlich sind es noch Einzelbilder, verbunden durch die je unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Wald. In einer Art von filmischen Travellings fährt Sophy Rickett den Wald ab, mittelgraue, meist parallele Stämme vor dunklem Grund. Die Fotografien wirken wie Grisaillen, wie Mittelgrau-in-Dunkelgrau-Fresken oder neuer: wie Röntgenbilder. Wurzel und Krone sehen wir nicht, die Bäume sind von beiden Seiten angeschnitten. Der Standpunkt des Betrachtens wird flexibel, er bewegt sich, rollt den Bäumen entlang. Oder umgekehrt in der Wahrnehmung: Baumstämme werden vor uns ausgerollt, wie Schriftzeichen auf einer Papierrolle.

In Cypress Screen von 2001, einer dreiteiligen, zu einem Panorama verbundenen Arbeit, trennt eine Reihe von Zypressen die Landschaft in Vorne und Hinten. Wie ein Vorhang, eine Blende, ein ausgeschalteter Bildschirm verbergen die Bäume nachtschwarz, was sich hinter ihnen im Licht abspielen mag. Wir sind getrennt von diesem möglichen Geschehen, von diesem Licht, stehen auf der Schattenseite der Szene, im Dunkeln der Ahnung. In Playing Fields, 2001, zieht sich die Szenerie über vier Bilder hin: von sich überlappenden Pfosten zweier Fussballtore, die sich weiss und geometrisch aus tiefem, ungeordnetem Dunkel schälen, hin zu schwarzen Baumkronen, die ein starkes Licht durchscheinen lassen. Die Abfolge von vier Fotografien suggeriert ein Panorama. Doch es ist ein „falsches“, ein konstruiertes Panorama: der Blickwinkel ändert sich kaum merklich von Bild zu Bild, so als sässen wir auf einem sich linear bewegenden und zugleich leicht drehenden Kamerastuhl. Das Bild, das dabei entsteht, entwickelt sich wie eine Welle, die sich bedrohlich vor unseren Augen aufbaut. Ein Spielfeld, auf dem kein Spiel stattfindet, auf dem nur die weissen, leeren Tore widerscheinen. Das Spiel findet anderswo statt, drüben, jenseits des Baumvorhangs, da leuchtet, grellt, scheint es. Ein Spiel? Eine beleuchtete Strasse? Eine Theaterarena?

Sichtbares und Unsichtbares, Sichtbares und Ahnung. Der Vordergrund ist dunkel, der Hintergrund erleuchtet, aber nicht sichtbar. Wir sind durch einen Vorhang von Bäumen abgeschnitten von der Welt, von diesem anderen Teil, dessen helles Licht uns wie Mücken lockt. Die Arbeiten London Studio 1 und 2 führen diese Rechercheanordnung modellhaft vor. Mit Vorhängen wird ein dunkler rechteckiger Raum aus dem Gesamtraum ausgeschnitten. Von draussen blinzelt Licht durch die undichten Stellen an Boden, Decke und Ecken des konstruierten Raumes. Das Studio 1 mit Sicht nach oben, das Studio 2 mit Sicht nach unten. Einfache Perspektivenveränderungen, die Bewegungen des Sehens und des Standpunktes visualisieren. Die Arbeiten von Sophy Rickett erinnern uns an Platons Höhlengleichnis, in dem Personen, gefangen in einer höhlenartigen Wohnung, nur die Schatten des Geschehens draussen wahrnehmen können, nicht aber die „Sache selbst“. In diesem Gleichnis aus Politeia beschreibt Plato seine Vorstellung der höheren Wirklichkeit der Idealität. Das Gleichnis dient uns – eine Realitätsebene nach unten verschoben – oft als Grundlage für unsere Erkenntnistheorien, für die Fragen nach dem Wissen der Welt, das wir über das Erscheinen der Welt in unseren Sinnesorganen gewinnen. Ricketts Arbeiten entfachen eine Art „Bildspiel“, sie visualisieren, durch das Verbergen der Lichtquellen, durch das Ziehen von Vorhängen die Bedingtheit unseres Sehens. Wir wissen nicht, wo wir stehen, wohin wir schauen, wo die Lichtquelle steht, und finden uns im Gefühl des Gefangenseins wieder: Sie erlaubt uns nicht, ausserhalb der Situation zu stehen und sie von weit her abschätzen und einordnen zu können. Sie hält uns fern vom Licht der Erkenntnis.

Im theatralisch wirkenden, nachtgrünen vierteiligen Werk Via di Bravetta Part I stehen wir in einer der merkwürdigsten, unergründlichsten Situationen. Diesmal stehen wir auf der anderen Seite des Vorhangs, nicht in der Nacht, sondern auf der erleuchteten Seite. Aber wir schauen auf den Vorhang von Bäumen, der sich wiederum in geknickter, unterbrochen panoramatischer Form, von links unten nach rechts oben, über vier Bilder hinweg entwickelt, um zuletzt einen Strommasten zu zeigen. In diesem wogenden Bild mischt sich Licht- und Schattenspiel der Welt hinter uns, im Rücken der Betrachter, mit dem wilden Eigenleben des Zypressenvorhangs. Die Situation wirkt wie schriller Hohn über unsere Möglichkeiten zu erkennen, aber zugleich scheint uns die Üppigkeit der Anordnung, das fast sinnliche Eigenleben des Baumvorhangs mit unserer eigenen Beschränktheit versöhnen zu wollen. Dieses „italienische Bühnenbild“ scheint uns sagen zu wollen: Die Beschränkungen des Lebens, der Existenz, der Erkenntnis sind evident und auf der ganzen Welt ähnlich. Hier aber haben wir gelernt, die Beschränkungen zu lieben, sie als Teil von uns zu schätzen.

Zum Schluss gilt das Augenmerk den Arbeiten Poplar Plantation 1-3 (2001), A Dead Tree (2003) und Twelve Trees, M40 (2004). Die drei Diptychen Poplar Plantation 1-3 sind erstmals farbig, abgesehen von einzelnen früheren Ausnahmen. Doch es ist ein ätzend grelles Licht, der Widerschein von Strassenlampen, von Natriumlicht, das auf eine Wiese fällt, auf der jeweils ein Jungbäumchen, eine junge Pappel sehr alleine, antropomorph würden wir „sehr einsam“ sagen, von einer Holzkonstruktion gefasst wird, die das junge Bäumchen sowohl stützen als auch vor äusseren Einflüssen schützen soll. Die Diptychen sind so konstruiert, dass die beiden Bilder zusammen einen Bildraum beschreiben, aber dennoch ist immer ein Bild leer, und eines mit dem Bäumchen besetzt. Es sind karge, ausgesetzte Situationen, aufgenommen im blätterlosen Winter. Man meint die Kälte, die Leere, die Verlorenheit zu spüren. A Dead Tree ist ein Einzelbild, ein langgestrecktes horizontales Format, einer Predella ähnlich, in dem sich ein Bäumchen, mehr ein Ast nur, von links nach rechts streckt. Der Ast oder die Spitze dieses Bäumchens ist so fein, dass es die gärtnerisch Sorge bis zur Spitze mit einem Holzstäbchen abstützt. Doch offenbar hat es nichts genützt. Der Titel des Werkes sagt es eindeutig, die Lage des Bäumchens, dieses sich Neigen visualisiert es zusammen mit seiner Kargheit und Nacktheit: das Bäumchen ist tot. Wie in Poplar Plantation so scheint auch dieses Bäumchen im fahlen Widerschein vor unendlich dunkler Nacht auf. Den Twelve Trees, deren Zusatz M40 im Titel deutlich macht, das es sich um Bäumchen handelt, die im Umfeld einer Autobahn gepflanzt worden sind, geht es vorerst nicht besser. Sie wirken dünn und schwächlich. Dennoch blühen die einen Bäumchen, sie blühen gar in diesen Restflächen, die das Verkehrsnetz für sie vorsieht, verschwenden dort gleichsam für nichts ihre Pracht. Diese Reihe von Fotografien von Bäumchen wirken wie Porträts. Es liegt nahe, diese Bäumchen als Stellvertreter zu lesen – für den einzelnen Mensch, für die Natur unseres Lebens. Im Gegensatz zu den früheren Bildern, in denen es um die Erkundung der räumlichen Bedingtheit des Sehens geht, wird hier Zeit und unmittelbar damit verbunden Existenz wichtig. Wir sehen junge wachsende oder jung abgestorbene Bäumchen. Wir sehen junge Bäumchen, deren Krücken, deren Stützkonstruktion zugleich an Zucht und Isolierung denken lassen. Sie werden aufgezogen, gezüchtet und dennoch allein gelassen. Diese Arbeiten verlassen den reinen Erkenntnisraum und werden durch ein Existenzbad gezogen. Sie sind ebenfalls karg und reduziert, aber sie bewirken emotionale Regungen, ein beständiges leichtes Frieren. Nur die blühenden Autobahnbäumchen enthalten einen Kern Hoffnung, einen Ansatz von Ausstrahlung. Eine scheue Individualität zeigt sich inmitten der Planung.

Sophy Ricketts Arbeiten kreisen um die Möglichkeiten der Wahrnehmung (die Vielfältigkeit der Perspektiven, die sich wie Kondensstreifen im Raum kreuzen) und um die Möglichkeit, die Welt willentlich zu gestalten. Nachtdunkle Farben dominieren über kleine Lichtstreifen, über Andeutungen von Licht als Erkenntnis, und wie ein metaphysisch dunkles All legt sich Schwarz vor unsere Augen. Erkenntnis, so lesen sich ihre Bilder, ist schwer zugänglich, entzieht sich uns, ist immer nur die Spitze eines Eisbergs. Die Welt und der Standpunkt des Betrachters sind in Bewegung – der Rest ist (platonischer) Schatten. Existenz erhält in ihren Bildern traumatische Züge. Entlassen aus grossen Wertzusammenhängen, geworfen in diese Welt, stehen die Bäume wie Caspar David Friedrichs Mönch am Meer einsam hingestellt, getrennt von jeglichem Drüben.