Licht fällt auf eine Figur, schält die Frau aus dem Dunkeln, hebt sie aus dem Bildgrund heraus. Gedankenverloren steht sie da, im Profil, den Blick von rechts nach links in die unbestimmte Ferne, vielleicht auch nach innen gerichtet. Gegenschnitt: Ein Gesicht ragt von links ins Bild, die Augen gesenkt, unser Blick fällt durch ein Bullauge auf einen besonnten Flügel und weiter hinaus ins Weite. Drittes Bild: eine fast monochrom graue Fläche mit schwachem Farbverlauf von unten nach oben, von Mittel- zu Hellgrau. Ein graues, figurloses Geviert: eine Wolkendecke? Ein Stück Meer? Eine Scheibe? Undurchdringliche Atmosphäre in Fernsicht? Viertes Bild: die Sicht auf einen Flughafen beim Landen, dann das Bild der Rollbahn, der Flughafenbeleuchtung – alles bei Nacht. Harter Schnitt: Es ist helllichter Tag, die Fotografien werden farbig, wir reisen entlang von dunkelgrünen Büschen und Bäumen und hellen weissen Markierungen auf grauem Asphalt. Schliesslich das Bild eines Plattentellers, eines analogen Tonabnehmers, einer LP, auf der sich wie auf dem Flugzeugflügel spotartig Licht reflektiert. Setzt hier das Orchester ein? Hören wir die Musik, den Klang in den Fotografien? Folgt nun eine andere Reise, eine durch Melodien?

‹Valerie›, ein umfangreicher gebundener Papierstoss voller schwarzweisser und farbiger Fotografien, weiss umrandet, dann hellblau eingefasst und hellgelb beschriftet, beginnt wie ein Film und reist dann durch die Welt, die Städte, die Peripherien, Landschaften, Wälder, durch Architekturen, Innenräume hindurch, entlang von Häuserzeilen, über Brücken, wird von Barrikaden aufgehalten, verirrt sich in Gerüststangen, hängt in Gittern fest und atmet auf beim Blick in die leere Landschaft, über die Ebene hinweg bis zum Horizont. Die Zeiten wechseln von Tag zu Nacht, oft ist es dämmerig, oft schauen wir ins Zwielicht, Jahreszeiten sind kaum auszumachen. Es scheint eine Reise durch äussere Begebenheiten, durch die Aussenwelt zu sein. – Oder ist es doch eine Introspektion? Das erste und zweite Bild – Blick nach links, nach rechts, Schnitt und Gegenschnitt – deuten zumindest auf eine Reise in die Erinnerung hin, eine Reise ins Innere oder ins Imaginäre. Die Frauenfigur zu Beginn steht einfach da, ihr Blick scheint an der Grenze von Schauen, Wahrnehmen und Nachdenken, von Sich-Ausrichten nach innen oder nach aussen innezuhalten.

‹Valerie›, 2000 erschienen, ist quasi Claudio Mosers Bildarchiv der letzten Jahre, veröffentlicht als eine Art Film in Standbildern, in Fotoform, wie ein Fotoroman. ‹Valerie› ist Nachfolger von ‹Arakanga›, eine ebenfalls umfangreiche, im Format halb so grosse und ausschliesslich schwarzweisse Sammlung von Fotografien, die 1993 erschienen ist. ‹Arakanga› nannte Claudio Moser ausdrücklich einen ‹Roman›. Der Titel, dem Roman ‹Toteninsel› von Gerhard Meier entnommen, lässt uns an ein versunkenes, verschollenes, fernes Land, an einen fiktiven Ort im Dschungel denken, durch den Papageien fliegen. ‹Valerie› weitet sich im Innern des Buchs zu ‹I love Valerie, but Valerie loves you›, zum Songtitel der Gruppe ‹Bermuda Idiots› – und damit zu einer Art Winkelgeschichte, einer Beziehung übers Eck in einem auf einer Seite offenen Dreieck.

‹Arakanga› enthält gegen einhundert, ‹Valerie› mehr als zweihundert Bilder. Einige davon sind auch Werke von Claudio Moser geworden, andere verbleiben im Fundus, im Archiv, werden immer wieder neu gesichtet. Die beiden Bücher sind selbst eine Art Werk, das weniger ein Verstehen der Werke selbst begünstigt, als vielmehr der Vorgehensweise, der Haltung des Künstlers. Das erste Bild von ‹Arakanga› stellt einen Handrücken dar, vielleicht den Handrücken eines imaginären ‹Schreibers› dieses Bildromans. Die beiden ersten Bilder in «Valerie» stellen schemenhaft je eine Figur vor, das letzte einen Motorradfahrer. Bilder von Figuren, die in den Werken von Moser nie auftauchen, hier aber offenbar eine bestimmte Funktion wahrnehmen. Claudio Moser scheint hier mit Stellvertreter-Figuren zu arbeiten, zumindest mit Türstehern, die uns den Weg in sein Foto-Denk-Reich weisen.

Claudio Moser ist ein Reisender, ein zweifacher: ein Körperreisender und ein Denkreisender, physisch und gedanklich, real und imaginär. Er spaziert durch die Welt, seine Umgebung, schreitet sie ab, gibt sich die Rolle eines professionellen Flaneurs und Beobachters im 21. Jahrhundert, beobachtet, schaut hoch, schaut hinunter, schaut geradeaus, notiert das Beobachtete mit der Kamera, geht dann weiter. Ein wenig wie ein streunender Hund, in dessen Fell aber nichts hängen bleibt, keine Zecken, kein Unrat, Staub, keine Spuren seines Streunens. Selbst Industrieareale, Autobahnkreuze, Brachflächen der Städte scheinen ihn nicht zu beschmutzen. Da und dort hält er an, weil eine Wand, ein Lastwagen, ein Zaun seine Sicht versperrt, und schaut sich die Sperre genauer an. Claudio Moser reist aber auch schnell durch die Welt, im Auto, im Zug, im Flugzeug, gibt sich der Beschleunigung, der Reisegeschwindigkeit hin, die sein Schauen vom Einzelnen weg lenken. Häuserzeilen, Abschrankungen, Büsche am Wegrand verschwimmen in der Bewegung, werden Formen, die sich zu einem Bild der Bewegung zusammenfügen, abstrakt, wie Klänge, Töne, Melodien, wie sich gestaltende freie Formen (im Buch: ‹Claudio Moser: dedicated to the warmest flugelhorn tone›, 1997). Diese freien Formen lenken die Aufmerksamkeit vom Gegenstand der Wahrnehmung auf den Wahrnehmenden selbst. Hier beginnt die zweite Reise, die gedankliche, emotionale Reise, die verbunden ist mit der Frage, wie sich die Wahrnehmung und ihr Gegenstand zueinander verhalten.

Doch vorerst gehen wir ein wenig näher an die Dinge heran, die da gesehen und fotografiert werden. In ‹Arakanga› gibt es dieses Bild dreier Hütten, Baracken, die sich – gedrungen nur – aus einer Wiese erheben (oder in ihr versinken). Wiese und Baracken haben fast den gleichen Grauwert. So scheint es, als sauge die Wiese diese stummen Körper wieder in sich zurück. Auf einer der späteren Buchseiten schaut Claudio Moser an der Fassade eines Industriebaus entlang nach oben. Steile Untersicht, wie es das Neue Sehen der 20er-Jahre zur Dynamisierung des Blicks unternommen hatte. Doch dieses Industriegebäude strahlt nicht mehr, es schreit nicht in die Zukunft, wie jene damals, es hat schon mehrere Umwandlungen erlebt. Auf der Sichtseite sind alle Fenster zugemauert und verputzt, die Helligkeit des Verputzes strukturiert die dunkelgraue Fassade, verwandelt sie zur Leinwand. Alle diese Gebäude wirken stumm. An anderen Stellen im Buch sehen wir dunkel verhüllte Autos, monochrom hellgraue, fensterlose Fassaden, grosse Gebäude, die ihre Funktionen in der Dunkelheit zu verlieren scheinen. Claudio Mosers Art der Betrachtung entfunktionalisiert die Häuser, die Körper, die Volumina, denen er begegnet. Er entleert sie, bringt sie gleichsam zum Schweigen, und lädt sie gleichzeitig auf. Wie Aliens stehen sie da – und schweigen. Manchmal ist mir fast so, als spreche durch die Bilder ein Taubstummer zu mir. Ich kann seine Worte nicht hören, seine Gesten nicht genau verstehen, doch die Energie, die er ausstrahlt, packt mich als Betrachter, schlägt mich in Bann. Die diffusen Mauern, Wände, Fassaden in den früheren Schwarzweissfotografien ziehen wie Projektionsflächen, wie Bilder im Bild in die Werke hinein. In den neuesten farbigen Arbeiten verschiebt sich das Gewicht: Die Fläche, die sich vor unsere Augen schiebt, vor unseren Augen hochgefahren wird, die Sicht und Weg zu versperren scheint, erhält eine Eigenwertigkeit, wird skulptural oder bildhaft, wird manchmal zum Ziel der Aufmerksamkeit, wie die fast monumentale kupferfarbene Mauer in ‹Margarethen III› (2001).

Neben den ‹stummen Baukörpern› spielt im Werk von Claudio Moser der Horizont eine tragende Rolle: oft der gerade noch nicht (oder nicht mehr) sichtbare Horizont, auf der einen Seite der von Büschen, Bäumen, von einer entfernten Häuserzeile verdeckte , auf der anderen der atmende, weite Horizont einer kargen, aber offenen Landschaft. Selten eher – denn das passt wenig zur Haltung Claudio Mosers – trifft man auf den ‹Jack-Kerouac-Horizont›, den Horizont im Westen als grosses Versprechen, als Verkündigung, als Heiligung des (männlichen) Unterwegsseins. Im Gegenteil: Es ist die unbedeutende Fläche, das terrain vague, die Peripherie mit all ihren ungeordneten Kiesplätzen, Strassen, Böschungen, Bepflanzungen, Bebauungen ohne Bauordnung, die in den Werken auftauchen. Claudio Moser bewegt sich darin, suchend, reisend, forschend. Vor allem steht er da, auf dem Boden in der Ebene, ist darin eingebettet, die Augen zu tief, um den Überblick zu haben. Claudio Mosers Standpunkt bedeutet das Gegenteil des Standpunktes eines Andreas Gursky: Er steht nicht auf einer leichten Anhöhe und schaut hinunter ins Tal, in die Ebene, auf die Menschen, ins Geschehen hinein, wie Gursky das tut, wie all diejenigen es tun, welche die ‹Feldherrenposition› einnehmen, diese leicht entrückte Position, von der aus alles gesehen, alles begriffen werden kann. Moser steht mittendrin, man ist versucht zu sagen: er ‹lässt sich ein› (ein mentales, nicht ein körperliches Sich-Einlassen), geht vom Nächstliegenden zum Nächsten, vom Unbedeutenden zum Unbedeutenden. In ihrer Erzählung ‹Simultan› hat Ingeborg Bachmann einmal diesen Unterschied zwischen ‹drinnen sein›, ‹teilnehmen› und ‹Übersicht gewinnen›, ‹Übersicht haben› als geschlechtsspezifisch thematisiert: Die weibliche Protagonistin will im Dorf bleiben, während ihr männlicher Wochenendpartner unbedingt auf den Berg will, nach oben, zu diesem ‹gottverdammten› Christus aus Beton; und von dort oben will er nach unten schauen, in die Ebene hinein, aufs Meer hinaus – will die Aussicht, die Übersicht geniessen. In diesem Sinn, und auch im Gegensatz zu allen Panorama- und Übersichtsfotografien in der Geschichte dieses Mediums, ‹benimmt sich› Claudio Moser ‹weiblich›. Er ist nicht erhaben, nicht entrückt, er steckt vielmehr mitten drin und sieht kaum den Horizont. Doch statt dessen sieht er die kleinen unbedeutenden Dinge, vor sich, neben sich.

Und immer steht da etwas im Weg, versperrt ihm und uns die Sicht. Das Territorium ist schon belegt, ist von anderen und von anderem besetzt, ob dieses andere nun im düsteren, diffusen Dunkelgrau verschwindet oder sich wie die Abdeckplane eines Lastwagens oder die orangene Bauabschrankung als farblich-grafisches Zeichen in den Vordergrund rückt. Diese zeitgenössische Sicht der Fülle an Zeichen prägt das Bild, beengt den Blick, schnürt zu. Und, als hätten wir lange den Atem angehalten, atmen wir dann sofort aus, lange und tief, sobald wir die Öffnung, die Weite in jenen Horizontbildern spüren, in denen nichts den Blick verstellt, in denen er frei schweifen und dem leicht geschwungenen Horizont entlangfahren kann. In diesem Buch spielen die beiden Arbeiten ‹Cnoc An Daimh Mor› (2002) und ‹Usk› (2002) diese Rolle von Quellen, von Energiespendern. Gelassenheit ist ein Kennzeichen aller Arbeiten von Claudio Moser, wie verbaut und undurchdringlich der städtische und landschaftliche Dschungel auch sein mag: Doch nur hier breitet sich Ruhe aus, schweift das Auge aus, ‹atmen› die Bildzeichen, strahlt das Bild ein Gleichgewicht aus.

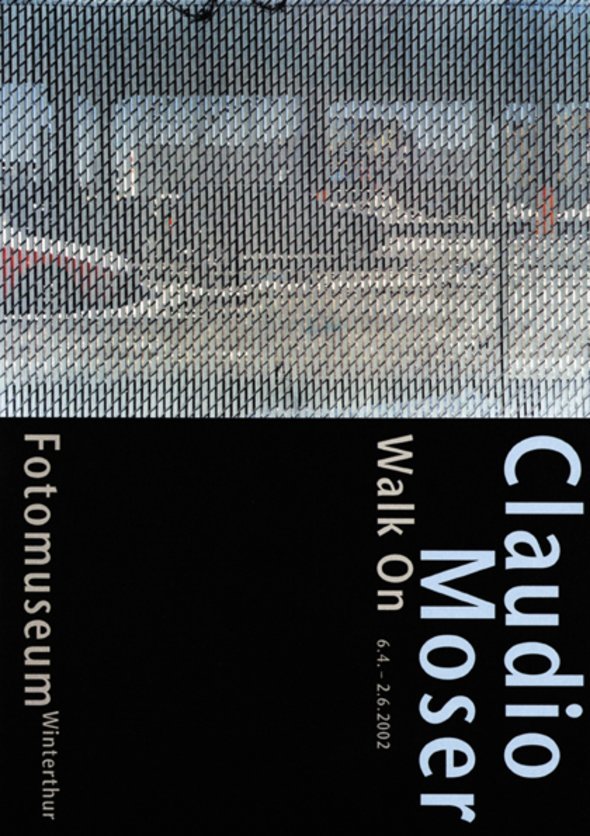

Kaum je hat Claudio Moser sein Augenmerk direkt auf einen einzigen Gegenstand gelenkt. Fällt der Blick doch einmal auf einen gedeckten Tisch, ein Blumenbeet oder ein blaues Nylonseil in rötlichem Gestrüpp, dann ist der Betrachter ob der plötzlichen, engen und direkten Fokussierung überrascht. Seit Beginn operierten Claudio Mosers Werke mit offener, weiter Linse, mit einer Art Softfocus, der nicht Gegenstände, sondern Situationen im Nahbereich als Ganzes wahrnimmt. Da ist zum Beispiel der Blick aus einem ins Schwarze versinkenden Innenraum, hinaus durchs Fenster, durch einen blauen Vorhang hindurch. Das Blickfeld ist geometrisch verschachtelt: zwei vertikale Streifen Schwarz, dazwischen das halb durchsichtige Fenster, durch das der Blick fällt, auf einen gleichsam quer dazu stehenden Block von ‹Waldgrün›, darüber blauer Himmel. Die neuen grossen Farbbilder erweitern und verdichten diese Konstellationen: Sie sehen Realitäten komplex und schaffen komplexe Bildstrukturen. Zum Beispiel architektonische Ordnungen, die durch die Perspektive und die Reduktion in die Fläche zu unentwirrbaren Verschachtelungen führen. Additionen von Spiegelungen und Blicken durch halb durchsichtige Materialien führen zu komplexen, fast traumähnlich sich überlagernden Innen- und Aussenräumen. Mischlichtsituationen aus Tageslicht, rotem Kunstlicht, Fensterspiegelungen, rhythmisiert durch metallene Rollläden, schaffen eine flirrende, ruhelose Bildwelt. Strukturen aus Metalllamellen verwandeln urbane Szenerien in gerasterte Druckvorlagen, die wie ein Puzzle erscheinen. Gerüststangen, knallrote, gewobene Plastikbänder, oben verbunden mit halb durchsichtigen blauen Plastikfolien, hieven eine Bau-Landschaft auf eine Bühne und verwandeln sie in Fragmente einer scheinbar konstruierten, inszenierten Wirklichkeit. Und immer wieder tauchen wir ins Dickicht von Vorstadtwäldchen, verliert sich unser Blick in einem fast ausweglosen, alles (all over-) bedeckenden, verdeckenden Zeichenwald von ‹Natur›.

Der enge Beschnitt des Blickfeldes (enger noch als in vielen früheren Bildern) schafft Bildstrukturen, welche die Zeichen weiter aus ihrem Kontinuum gelebter Realität entfernen, sie davon abstrahieren. Die Verengung des Blicks verabsolutiert die fotografierten Zeichen und schafft eine Bildrealität, die einerseits die Verweise auf die Wirklichkeit zugunsten malerischer (farblicher und formaler) Aspekte, andererseits auch das Sehen der realen Konstellationen zugunsten eines visuellen Nachdenkens über Sehen, Wahrnehmen und Erkennen zurückdrängt. Die Bilder werfen Fragen auf: Wieso sind wir fähig, ein gerastertes Bild zu einem Ganzen zusammenzufügen? Wie geschieht unser Erkennen, wenn wir Zeichen wahrnehmen, die sich ambivalent verhalten, die so gelesen werden können oder anders? Wie rekonstruieren wir ein Feld von Zeichen, das in der Fläche wie ein Gewirr erscheint, dreidimensional aufgeklappt aber klar strukturierte Räume ergibt? Wann und wodurch wird das Gefühl erzeugt, die Sicht sei versperrt, und wann nehmen wir eben diese Sicht-Barrikade als ein interessantes Objekt, ein Ziel des Erkenntnisinteresses wahr?

Claudio Mosers Flanieren durch die Städte und Agglomerationen ist gleichzeitig eine Reise durch seine Denk- und Gefühlsstrukturen. «Der Mensch ist nichts ohne Gegenstand», formulierte Ludwig Feuerbach, «... An dem Gegenstande wird daher der Mensch seiner selbst bewusst. ... Aus dem Gegenstande erkennst du den Menschen; an ihm erscheint dir sein Wesen: Der Gegenstand ist sein offenbares Wesen, sein wahres, objektives Ich.» Und Feuerbach fährt fort, dass dies keineswegs nur für die geistigen, sondern auch für die sinnlichen Gegenstände gilt: «Dass er sie sieht und sie so sieht, wie er sie sieht, das ist ein Zeugnis seines eigenen Wesens.» (Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Menschen im allgemeinen, in: derselbe: Das Wesen des Christentums, 1841). Claudio Moser formuliert (formatiert) an den gesehenen Konstellationen sein eigenes ‹Denkfühlen›, und gleichermassen visualisiert er an ihnen sein Sehen, Wahrnehmen und Denken. Die Fotografien – abgesehen von ihrer reinen Existenz als Bilder – sind gleichzeitig Bilder der Innen- wie der Aussenwelt, Chiffren eines denkerischen Durchdringens der Welt. Das Entschlackte, Saubere, formal Schöne und Attraktive verdeutlicht diese Abstraktion von Real-Realem, die Zuwendung zur Konstruktion von Wirklichkeit mittels dem Sehen. Claudio Moser ist flanierender Konstrukteur, konstruierender Flaneur. Die Kraft, die seinen Bildern innewohnt, diese Mischung aus Gelassenheit und Geladenheit, entstammt der Spannung zwischen Realem und Idealem.