Wir schauen auf ein Skelett, auf einen Beton- oder Stahlbeton-Bau im Rohbau. Die Struktur steht, ist fertig gebaut, aber sonst tut sich auf der Baustelle nichts. Die Fotografie erinnert schnell an die vielen Ein- und Zweifamilienhäuser, die überall im Süden Europas vor den Dörfern im Rohbau stehen geblieben sind. Die Besitzer sparen sich im Norden das Geld von den Fingern ab und verbauen es im Süden, in ihrer ursprünglichen Heimat, in sehr langsamen Schritten allmählich zu einer Behausung, zu einem Last Resort, den sie nach der Pensionierung zu beleben planen. Nur, dieses Haus hier ist viel grösser, mit dem Ziel, falls schliesslich fertiggestellt, eines grossen Bürokomplexes oder eines riesigen Wohnhauses. Die offene Struktur ohne Fassade ist durchwegs mit rotweissen Bändern oder Holzplanken abgesperrt und so als gefährlich markiert. Achtung Abgrund. Achtung noch kein Geländer.

Das Skelett ist von Frank van der Salm so fotografiert und beschnitten worden, dass wir es nicht als freistehendes Gebäude wahrnehmen und einordnen zu können. Vielmehr bilden die Aussenwände, das Dach sowie der Boden, auf dem es steht, auch gleich die Bildränder. Sähen wir nicht durch das Gebäude hindurch auf die Andeutung einer diffusen Landschaft, könnte das Gebäude auch die Grösse einer Schuhschachtel haben. Das Gebäude wirkt in der Fotografie, weil es deckend mit der Bildebene fotografiert worden ist, wie ein komplexes Visier, das zum einen eine besondere, gerasterte Sicht ermöglicht und zum anderen Klarsicht behindert, ja schier verunmöglicht.

All-over-Bilder wie diese „Grid“ genannte Fotografie von 2003 gibt es eine ganze Reihe im Werk von Frank van der Salm. Zum Beispiel „Flatland“ von 2012. Auch hier sehen wir wieder eine klare, geometrische Struktur, die sich wie ein Faltkarton vor unseren Augen auffaltet und so ein strukturiertes Volumen zu bilden scheint. Die Fassaden sind unterschiedlich dicht gerastert, grosszügiger oder kleinformatiger. Das Gebäude – oder das Ding – wirkt in dieser Fotografie hingegen opak. Wir sehen nur an die hier nun geschlossene Struktur heran, aber nicht in sie hinein oder hindurch. Wir vermuten, dass die Materialität dieser fast abweisend geschlossenen, blinden Struktur entweder Zement, Beton oder dann aber, weit volatiler, Sand ist. Das Hellgrau-schmutzig-Warme lässt beide Lesarten zu. Einmal fest, „für immer“, einmal jetzt, „bis später, bis zum nächsten Regen“. Einmal eine stehende Skulptur, das zweite Mal ein liegendes Relief im Sand, das auf der linken Seite schon leicht abzubröseln beginnt.

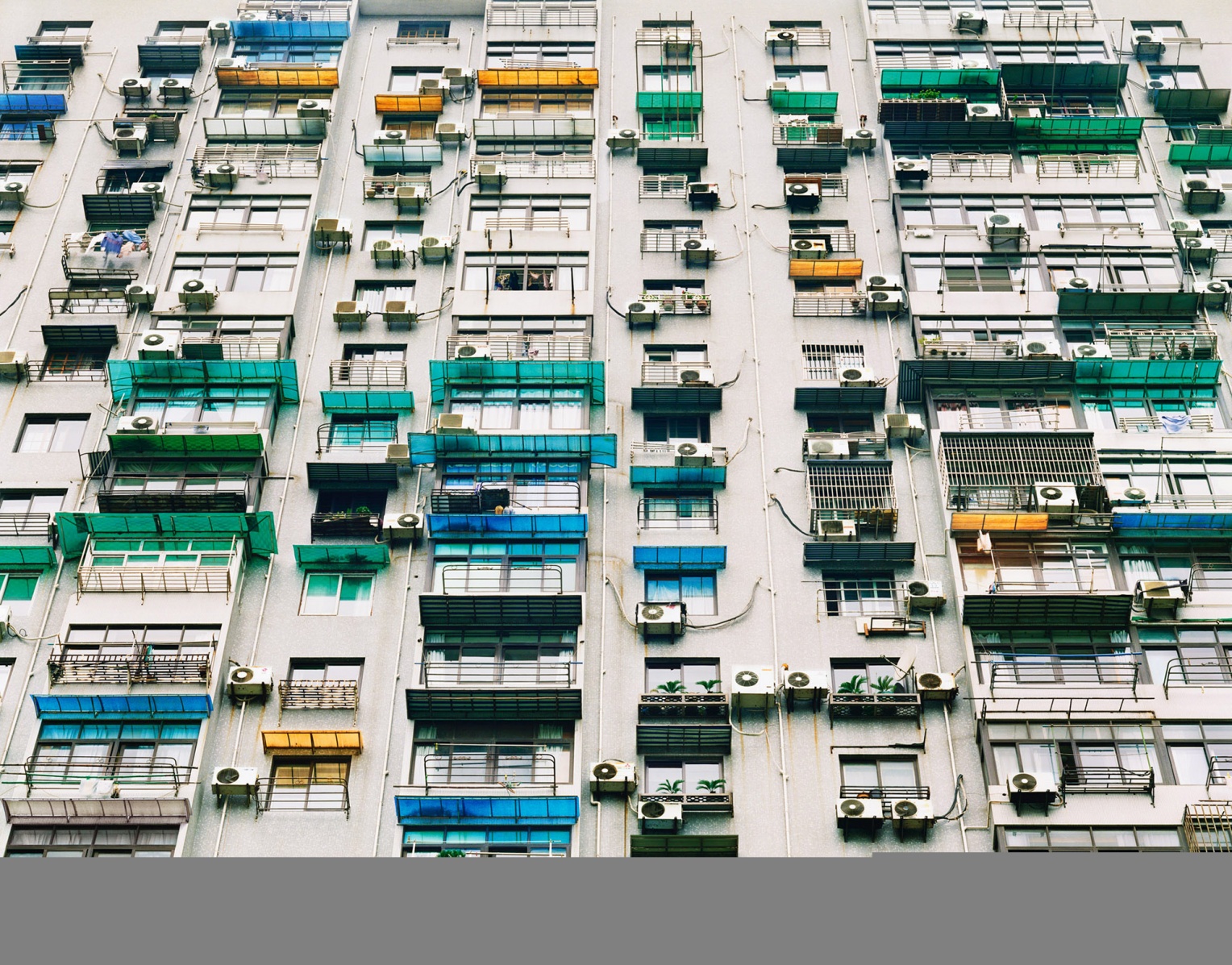

Die Arbeit „Condominium“ von 2010 ist ebenfalls all over angelegt, randabfallend, von der rechteckigen Bildschablone der Kamera so ausgeschnitten, dass die Gebäude nicht in ihrem Kontext, sondern herausgeschält gezeigt, und nicht vollständig, sondern angeschnitten präsentiert werden. Wir sehen drei senkrechte Körper die sich gegenseitig überlappen und gemeinsam einen grossen Lichtkörper bilden. Der Körper rechts aussen wirkt durch die Unschärfe, als sei er in Bewegung. Alle drei zusammen wirken wie eine grosse geometrische Laterne, die aus sich selbst heraus leuchtet. Fast alle Lichter sind eingeschaltet. Sie lassen so den Bürokomplex graublaugrünlich von innen her erstrahlen, aus sich selbst heraus leuchten. Drei Körper, die sich zueinander in die Bildebene der Kamera stellen, schieben, aufwerfen. „Living“ von 2007, „Mirage“ von 2006 oder „Park“ von 2002 gehören mit in diese Gruppe von Werken.

Das vierte Muster sind Wände – Glasbausteine, Storen, Vorhänge, Milchgläser, Farbgläser -, die sich zwischen die Kamera und die Welt da draussen hoch- oder reinschieben - wie oft parallel zur Bildebene in der Kamera. Dadurch wirkt das Dahinter, das Halb- oder Dreiviertel-Verborgene, als schlage es sich, wie ein Nebel, wie Tinte auf der Zwischenscheibe nieder, als sei diese Scheibe ein Lackmuspapier, das unterschiedlich auf die Strahlung von aussen reagiert, das die Sicht verschleiert, zugleich jedoch aufzeichnet. Manchmal mit einem veritablen Bild-im-Bild-Effekt, wie bei „Info“ von 2003 oder bei „Building“ von 2002. Zwei Bilder überlagern sich hier, manchmal ist das zweite im ersten eingemittet, dadurch entstehen räumliche und zeitliche Divergenzen, und damit Wahrnehmungsverschiebungen.

Auffallend an diesem Parameter des Vorgehens ist, wie Frank van der Salm nicht versucht, Architektur so dreidimensional, so dynamisch, so voluminös wie möglich wiederzugeben, sondern dass er sie augenscheinlich mit Absicht visuell reduziert, flachdrückt, plattdrückt, dass er sie gleichsam in die Linse auf die Bildebene einsinken lässt. Statt 3-D „nur“ 2-D, statt Volumen Flächen, die aneinandergerückt und gedrückt sind, und radikaler formuliert: statt Architektur Bild, statt Materie Zeichen, statt Perspektive Fläche, Ausdehnung, Zusammenziehen, statt Klarsicht Nebel, an Stelle von Direktsicht vermittelte Sicht, Niederschlag auf einer Fläche, und schliesslich statt körperliche Weltkugel, Bergspitzen und Häuser flache Landkarten, visuelle Vermessungen und Tinkturen, Einfärbungen.

Von Luigi Ghirri gibt es diese wunderbare vielteilige Arbeit mit dem Titel „Atlante“ (1973), die Reise durch den Atlas, mit dem Atlas, die fiktionale Reise entlang der Vermessungen der Welt. Bei Frank van der Salm gibt es Mattscheiben mit Niederschlägen, Reisen durch fotografische Aquarelle, halbtransparent, anstelle von kontrastreichen, geschärften Architekturdaten. Ein Fliessblatt, auf dem sich Daten von aussen mit Gedanken von innen mischen. In einigen Bildern ersetzt er diese Zwischenscheibe durch Unschärfe. Aussenwelt und Innenwelt verschmelzen dann in einem undefinierbaren Raum, hinterlassen Punkte, Striche, kleine Flächen. Oder die Aussenwelt verbindet sich mit einem feinen Netz, unklar, ob das Netz die Landschafts-Zeichnung vorgibt oder sie punktiert. Und in einem Bild verschwindet sie im Weiss, nimmt sich stark zurück, löst sich in einem „Fastnichtsmehr“ auf. Es bleibt eine feine helle Ahnung.

Ganz anderes die folgenden Bilder. Zumindest so verschieden, wie einzelne Geschwister voneinander sein können. In „Spot“ von 2000 tritt Frank van der Salm ein paar Schritte, vielleicht 20-30 Meter zurück und schaut sich eine Strassenszenerie mit Hochhaus aus gewählter Distanz an. Es ist Nacht, im Vordergrund sehen wir drei Autos auf einer leicht abschüssigen Strasse parkiert. Im Hintergrund erkennen wir schwach einen Betonsockel mit Terrasse, aus dem sich der in der Mitte geknickte Körper des Hochhauses erhebt. Der Titel „Spot“ bezieht sich wohl auf die Dutzende von gelblichen Lichtern, die das Gebäude geometrisch geordnet überziehen. Von der Anlage des Gebäudes her und zusammen mit der Information, dass es in Benidorm an der Costa Blanca in Spanien, nordöstlich von Alicante steht, lässt vermuten, dass es sich um ein Hotel handelt. Das Gebäude sehen wir kaum, wir schauen auf einen Lichtervorhang, der sich – im Halbprofil - vor uns hochzieht. Dieser Lichterreigen erhellt ganz leicht die Basisstruktur des Gebäudes. Die Wiedergabe des vor Ort Gesehenen versinkt aber wie das Gebäude hinter Lichtern, Punkten, Flächen, Streifen von mehrheitlich gelblichen, aber auch weissen, roten, orangenen, lila Lichtern. Wie das Armband einer Gold Watch, wie das Glitzern einer goldenen Clutch einer geometrisch strengen Handtasche aus Blingbling-Stoff zieht sich das Lichterband, das Lichterfeld hoch. Wir ahnen, dass die Wirklichkeit bei Tag vermutlich weitaus weniger attraktiv ist. Wir ahnen dies bloss, weil Frank van der Salm die Szenerie flächendeckend auf unscharf gestellt hat und dadurch dem Lichterreigen eindeutig den Vorzug gab. Er erzeugt dadurch ein Scheinen, ein „blosses Scheinen“, einen Glanz, ein fast feierliches Leuchten, das alles Andere überstrahlt und wegblendet.

„Nexus“, 2004 aufgenommen in Seattle, die Public Library, die O.M.A/Rem Koolhaas entworfen und errichtet haben, funktioniert sehr ähnlich. Das Bild wirkt wie die Vollendung dieser Form des Sehens und fotografischen Gestaltens. Wir blicken bei Abendlicht, bei Zwielicht auf einen hellerleuchteten Prunkstein. Der Himmel nächtigt ein, die Umgebung ist schon schwarzdunkel. Und mitten drin ein kleiner Edelstein, der trotz seiner Grösse alles überstrahlt, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein seltsames, fremdes Gebäude, das in Ansätzen an die Basis von Pyramiden erinnert, letztlich aber wie ein mehrfach geschliffener Edelstein wirkt, der aus sich heraus leuchtet und die Nachbarschaft erhellt. Der Glanz des Wissens, der Gral des Wissens erstrahlt in diesem Bild. Wiederum ist es die Unschärfe, die dem Lichtglanz den Vorrang gegenüber exakt beschreibender, scharf-indexikalischer Realität gibt. Die Unschärfe erzeugt zusammen mit den Lichtern dieses kühle, fast rationale Glänzen, diese Aura. Eine höchst seltsame Erhabenheit, die alle Kraft des Erschreckens mit in sich trägt und zugleich wie ein zeitgenössischer Event wirkt. Gleichsam eine Visualisierung von post-modernem Wissen und Leben und Geschäften.

Das gleiche Gebäude ist Vorlage für nochmals ein ganz anderes Bild, eigentlich für zwei andere Bilder, die sich sehr ähnlich sind. Das eine heisst „Prospect“ und das andere „Facet“. Beide Bilder leben von der Aufsicht, vom Blick von oben. „Prospect“ ist ein Nachtbild, mit allen Elementen, die ich bei „Spots“ beschrieben habe, mit den Lichtern, den Schatten. Hingegen leuchten die Strassen, die das Gebäude umfassen, fast ebenso stark. Das Gebäude wird aus der Luft im Kontext des Stadtplans, der Strassen gezeigt. Deshalb wohl auch der Titel „Prospect“. Wie die Anlage von Versailles sehen wir hier die Stadtanlage von Seattle. „Facet“ hingegen ist ein Tagesbild, aus geringerer Höhe aufgenommen, stärker auf die Bibliothek konzentriert. Wir sehen andere Facetten des Gebäudes, wir sehen zum Beispiel, wie stark das Gebäude angeschliffen, wie es als ein Bündel aus schiefen Ebenen gebaut ist, wie es einschliessende und aufbrechende Ebenen verbindet. Frank van der Salm arbeitet hier, und wie wir später sehen bei Landschaftsbildern, mit der Möglichkeit des Shiftens, der Setzung des Schärfepunkts, und den Verlauf der Schärfenebene. So holt er das Gebäude aus dem Kontext heraus, während „Prospect“ es einbettet. Das Hochweisse, Schneeweisse des Kubus lässt das Gebäude erstrahlen, als sei es wie ein Block aus Eis oder aus Marmor herausgehauen worden. „Display“ 2005 und „Square“ von 2006 funktionieren nach dem gleichen System.

In all diesen und auch weiteren Bildern wird jeweils ein Gebäude wie ein Edelstein herausgehoben, es ist selbstleuchtend oder wird von einem Strahlenkranz umgeben und derart hervorgehoben, herausgestellt. Es wird als Kern des Bildes ins Zentrum gestellt, durch die Lichtführung aber teilweise wieder aufgelöst, zu einer Art Leerstelle im Bild verwandelt. Ein Totem aus strahlendem Licht, ein Feld von leuchtenden Punkten, ein erratischer Lichtschrein im Gefüge einer Stadt. Multiperspektivisch geschliffen.

Das Werkzeug des Shiftens, eine Vorgehensweise vor allem bei den klassischen Fachkameras, das erlaubt, das Objektiv (tilt shift lens genannt) parallel zur Bildebene zu verschieben oder die Bildebene schief zu legen, und so fliegende Linien zu korrigieren, wird von Frank van der Salm bei Landschaftsbildern angewendet, um unsere Sichtweise auf das Bild zu lenken, um einen Akzent auf diejenigen Gebäude oder Landstriche zu legen, die er hervorheben will. Sehr augenscheinlich beim Bild „CH-1995-3“, dem Blick von einem Berg runter in die Ebene, bei dem eine ganz bestimmte Linie von Häusern durch Schärfe akzentuiert wird. „Suburb“ von 1998, „Avenue“ von 1999 oder „Neighbourhood“ von 2000, „Expo“ 2001, „Queue“ 2005, „Exposure“ 2007, „Project“ 2008: überall hier legt Frank van der Salm die Bildebene schief zum Objektiv und erschafft dadurch eigentümliche Zonen der Schärfe, die entgegen unserer natürlichen Wahrnehmung nicht nur dahinter, sondern auch davor und seitlich von Unschärfezonen umgeben sind. Ein wenig wie bildtektonische Verwerfungen und Akzentuierungen.

Seine attraktive, sinnliche, manchmal fast opulente Bildwelt (bei gleichzeitiger maximaler Reduktion) findet ihre radikalste Seite in Bildern wie „Nebula“ von 2019, einer schwarzgrau-wolkigen, nebulösen Wand, frontal fotografiert, wie „Zürich“, ebenfalls von 2019, in dem sich die Nachtlandschaft in einem Lichtermeer auflöst, als werde die Stadt von Millionen von Leuchtkäfern überflogen, „The Fall“ von 2018, worin es unentscheidbar bleibt, ob wir durch eine Speziallinse oder durch ein Spezialprogramm die Aussenwelt oder die einst fotografierte und nun abblätternde Ablichtung der Welt auf einer Tapete anschauen, „Panacea“ (2015), die frontale Wiedergabe von Verkaufsgestellen, „Play“, 2009, ein gefleckter grüner Kunstrasen - oder die weisse Wand in „Costa Blanca“ von 2012, in sechs oder sieben Panele aufgeteilt, auf der sich die Ahnung einer Landschaft anzuzeichnen beginnt. Die langgestreckte rote „Memo“-Tafel von 2006, frontal und genau fotografiert, die mit Malereien von Ad Reinhardt, Barnett Newman oder Olivier Mosset verwechselt werden könnte, sehr ähnlich auch die rote Containerwand mit 3 Meter Länge in „Section“ von 2004. Oder schliesslich das Video „Monitor (a photographic experiment)“, ein Auftrag von 2004 für die BKVB-Stiftung, in dem er viele Bilder in derart hoher Geschwindigkeit abspielt, dass sich in dem 5.29 Minuten langen Loop ebenfalls ein visuelles Zwischenreich einstellt.

Und schliesslich die Bilder von totalen Unschärfen, bei denen sich ein gleichmässiger, ruhiger, aber unangenehm undurchdringlicher Schleier wie ein perfekt gestretchter Vorhang zwischen uns als BetrachterInnen und dem Gesehenen hochzieht, so als ziehe eine Nebelwand hoch, die die gesamte Aussenwelt verschleiert, auf unscharf, auf kaum erkennbar stellt, und so gleichsam die Unschärfe selbst ins Zentrum der Betrachtung rückt.

Frank van der Salm ist, auf Anhieb, bekannt als Architekturfotograf. Unterstützt wird dieser Ruf durch seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Architekturbüros, unter anderem mit OMA/Rem Koolhaas und Herzog & De Meuron. Aber nach diesen Beschreibungen seiner Bilder formiert sich eine etwas andere Silhouette am Horizont: Er ist in keiner Weise „Architekturfotograf“ im klassischen Sinn, das heisst, er fotografiert nicht im ursprünglichen Sinne Architektur, Strassen, Häuser, Städte, vielmehr kehrt er die Denkrichtung um und erzeugt mit Architektur fotografische Bilder, er betreibt „Fotografie mit Architektur“, wie ich diesen Text betitele. Er benützt, wenn man so will, die Architektur für seine Bilder. Eine interessante Verkehrung, die durch seine Bildtitel stark unterstützt wird. Kaum je benennt der Titel direkt eine Architektur oder den Ort, an dem die Architektur steht, weit häufiger benennt er ein Thema, das sich im Bild abspielt, eine Struktur, eine Bedeutung, die sich darin abzeichnet, wie eben „Plot“, „The Pile“, „Signal“, „Capital No Capital“ oder „Double Standard“. Wie geht das? Was ist sein Tun? Was macht er da genau? Schauen wir uns dazu die beiden Medien „Fotografie“ und „Architektur“ und ihr Verhältnis zueinander etwas genauer an.

Fotografie und Architektur haben ein interessantes, spannungsvolles Verhältnis zueinander. Sie sind in der Geschichte der Fotografie so eng miteinander, ja ineinander verschlungen, manchmal sogar voneinander abhängig, dass sie auf den ersten Blick wie Zwillinge im Geiste oder, leicht anders, wie Huhn und Ei wirken. Zu Beginn der Fotografie ist die Architektur das Hauptmotiv des neuen Mediums. Sie steht ruhig da, bewegt sich nicht, zuckt nicht mit den Augenlidern. Einzig wechselnde Lichtstimmungen verändern sie, ziehen ihr schleichend, stufenweise ein neues Lichtkleid über. Die Architektur mit ihrer Statik, mit ihrer Ruhe und Gelassenheit hilft dem jungen, etwas hilflosen Medium Fotografie auf die Beine zu kommen. Die Belichtungszeiten sind so lang, dass sich bei Maxime du Camp nur die Pyramiden und bei Daguerre nur der gebaute Boulevard du Temple im Bild festsetzen können. Alles Bewegliche ist unsichtbar oder stark verwischt.

Diesen Anfangsbonus für die Fotografie behält die Architektur eigentlich bis heute, zumindest für das Feld der Fachkamera-Fotografie. Bis heute bleibt sie bevorzugtes, hoch respektiertes Motiv. So stark respektiert, als stünden wir vor einem Monument, einem Grabmal, einer Gottheit. Entsprechend darf nichts den Blick auf die Architektur stören, entsprechend wird mit allergrösster Sorgfalt der Standpunkt gewählt, von dem aus das Gebäude, die Häuserzeile, die Brücke, das Stadtviertel oder die Innenräume in den Fokus genommen werden. Es wird geshiftet, damit keine schiefen, fliehenden Linien entstehen, gefiltert, damit Licht und Schatten in perfekter Balance zueinander stehen. Und vorab wird die perfekte Schärfentiefe eingestellt. Die Wegstrecke vom Standpunkt der Kamera zum Objekt ist besenrein, die Boden- und Luftrechte scheinen für den Zeitpunkt der Aufnahme alleine der Kamera, dem Fotografen zugeteilt zu sein.

Allmählich hat sich dabei das Verhältnis jedoch gekehrt. Die Architektur dient irgendwann nicht mehr der Fotografie. Es klingt auch weniger nach Gleichberechtigung als neu nach einer umgekehrten Form von Abhängigkeit, nach Dienstbarkeit. Die Fotografie beginnt der Architektur zu dienen. Der klassische Architekturfotograf wird zu einem freundlichen Werkzeug, das den Anweisungen der Architekten zu folgen hat. Er fotografiert das Gebäude in der Stunde Null – das heisst, sobald es fertiggestellt, gereinigt und bereitgestellt ist, also bevor es in Besitz genommen und anverwandelt wird. In dieser kurzen Zeitspanne stellt sich das Gebäude genau so dar, wie die Architekten es sich vorgestellt, wie sie es gedacht haben, als luzide Struktur oder mächtige Ikone. Ein Augenblick der Entrückung, bevor die Architektur in „Gebrauch“ genommen wird, bevor sie, wie es Roland Barthes in seinen „Mythen des Alltags“ zum Thema der Hose formuliert hat, durch den Gebrauch erst zur eigentlichen Architektur, zum funktionierenden Gebäude wird.[1]

Ontologisch sind Architektur und Fotografie eigentlich zwei komplett unterschiedliche Planeten. Die Architektur ist Materie und Form, die Fotografie hingegen ist Form ohne Materie. Das eine ist, das andere scheint, könnte man es etwas salopp formulieren. Wesenhafter könnte der Gegensatz nicht sein. Und doch sind sie in den vergangenen 200 Jahren aufs engste miteinander verbunden. Oliver Wendell Holmes schrieb bereits 1859: „Es gibt nur ein Kolosseum oder Pantheon, aber wie viele Millionen möglicher Negative haben sie abgesondert, seitdem sie erbaut wurden – die Grundlage für Milliarden von Bildern. Materie in grossen Mengen ist immer immobil und kostspielig; Form ist billig und transportabel. Wir haben die Frucht der Schöpfung erhalten und brauchen uns nicht um den Kern zu kümmern.“[2] Schon 1859 gab es offenbar Millionen von Negativen vom Kolosseum und vom Pantheon, als Grundlage für Milliarden von Bildern. Wie viele mehr wird es heute geben, gedruckt und weit mehr digital um den Erdball sausend, im Zeitalter der Medien, im Zeitalter der Simulation, wie es Jean Baudrillard formuliert, in der Gesellschaft der „Simulationsmoderne“. Baudrillards Theorie, entwickelt in den 1980er Jahren, versteht die Gesellschaft ja als vollständig von den Medien getränkt, durchwirkt, bestimmt: „Everywhere socialization is measured by the exposure to media messages. Whoever is underexposed to media is desocialized or virtually asocial“.[3] Und zugespitzt in den verknappenden Worten von Michael Wetzel: „Die Welt wird zum Anlass ihrer photographischen und filmischen Reproduktion, und die Bilder aus aller Welt ersetzen das Weltbild. Man könnte sagen: Das Bildsein gewinnt ontologischen Vorrang vor dem Sein. Neue Medien und Computertechnologien haben uns in diese Zone der Indifferenz von Sein und Schein, Wirklichkeit und Bild katapultiert. Die Welt der Simulakra absorbiert den Schein und liquidiert das Reale.“[4]

Fast alle Architekturfotografie – wenn sie nicht offen oder versteckt Sozialfotografie ist – zeigt die Architektur in Perfektion, in der Form einer (noch) leerlaufenden Konkretion, ohne Menschen, ohne Nutzung, als die möglichst reine visuelle Realisierung einer bestimmten, persönlichen, idealisierten Vorstellung. Die Kontrolle durch die Architekten ist deshalb so stark, weil sie genau wissen, dass Bilder eine eigene Sprache sprechen, dass sie andere Diskurse anregen als die körperliche Erfahrung von Architektur, weil sie ahnen, wie Fotografie Volumen in Fläche verwandelt, Materie zu Form und Zeichen destilliert, wie sie Architektur verändern, akzentuieren, im Bild und dann in unseren Köpfen also vergrössern, verkleinern, verformen, das meint auch, entweder zum vielversprechenden Brand erhöhen oder zu einer Lachnummer degradieren, erniedrigen kann. Und da heute nicht mehr „für die Ewigkeit“ gebaut wird, kommerzielle Zwänge verhindern dies, steigen die Chancen, dass das Bild den Körper, die Fotografie die Architektur überleben wird. Die berühmten Gebäude der Welt kreisen ja eh tausendmal als Bild um die Erde, bevor wir sie wirklich je real erfahren, als Bau „erspüren“.

Die Architektur half der Fotografie, sich zu formen, ihre Qualitäten zu entwickeln, Bildfläche und Bildtiefe als System, als Spiel des Bildes zu begreifen. Nun hilft die Fotografie der Architektur, in einer mediatisierten Welt auch erfolgreich zu sein. Und um erfolgreich zu sein, gilt in der Welt von heute: 50 Prozent Gehalt, 50 Prozent Kommunikation, oder manchmal reicht auch, wie wir wissen, ein Verhältnis von 10:90. Spätestens dann wird Architekturfotografie sehr gut bezahlt.

Mit alldem hat Frank van der Salms Werk einiges und doch gleichzeitig wenig zu tun. Ja, er zeigt Architektur. Ja, er arbeitet mit ihr. Sie ist sein Motiv, sein Gegenstand. Aber er ist kein Gehilfe der Architektur. Er lässt sich halbwegs auf die klassische Paarung Fotografie und Architektur ein, er thematisiert Materie und Form, Konstruktion und Fassade, aber sein zentrales Interesse ist das Bild, die Konstruktion des Bildes, die Transformation der Realität ins Bild, der festen Materie in fluiden Geist und Licht, den Zement in Gedanken. Auf interessante Weise verweist sein Werk auf den Anfang des Verhältnisses Fotografie und Architektur. Die Architektur ist ihm Vorlage, Prospekt. Auch er arbeitet oft mit Langzeitbelichtungen und mit Unschärfen, aber nicht weil seine Objektive und Datenträger, wie damals, noch nicht so scharf, brillant und die Verschlusszeiten noch nicht so knapp sein konnten, sondern weil es seiner künstlerischen Intention entspricht. Sein Kernthema ist die Wahrnehmung der Welt, die Wahrnehmung des Realen und Konkreten, des Festen und des Flüchtigen, der faktischen Materie und ihrem verzaubernden oder ausbrennenden Licht. Verbunden mit den vielen Fragen, wie wir wahrnehmen, was wir sehen, was wir ausblenden, was sich auf der fotografischen Bildebene niederschlägt, was sich festsetzt und in welcher Form es sich in unser Hirn einfrisst, wie wir es – aktiv oder passiv - zu Ahnung, zu Wissen, zu Geist verwandeln.

Frank van der Salm kreiert Wahrnehmungsbilder, er thematisiert durch seine Bilder das Wahrnehmen und durch sein Wahrnehmen das Bild. Und das visualisiert er am und mittels des gebauten (oder zu bauenden) Gegenstands „Architektur“ und mittels des optischen Werkzeugs der Fotografie. Wir können einfach einen nackten Menschen malen, oder etwas wilder, gewagter an diesem Akt über die Nacktheit, die Existenz der Menschen im Universum nachdenken. Frank van der Salm tut vornehmlich das Zweite. Er macht mit Architektur Fotografien, die über die Wahrnehmung nachdenken, über Innen und Aussen, Gegenstand und Gehalt, Gegenstand und Ordnung in unserer Existenz.

Macht er auch Architektur mit Fotografie? Das weiss ich nicht. Darüber wäre separat nachzudenken. Sein fotografisches Bildnern jedenfalls legt viele Bedeutungsebenen des Bauens, Denkens und Wahrnehmens frei – der Elemente, mit denen wir unser Dasein auf der Erde strukturieren.

[1] Roland Barthes: Mythen des Alltags/Sprach der Mode…

[2] Wolfgang Kemp: Theorie der Fotografie, 1839-1995. Schirmer/Mosel, 2014, S. 119

[3] Jean Baudrillard: Simulacra and Simulations. Ann Arbour: UMP 2002, S. 80

[4] Michael Wetzel: Paradoxe Intervention. Jean Baudrillard und Paul Virilio: Zwei Apokalyptiker der neuen Medien. In: Ralf Bohn/Dieter Fuder (Hrsg.): Simulation und Verführung. München, Fink 1994, S. 97