Beim Anblick der 45 Iris-Prints entsteht der Eindruck, einer luftigen Bilderkette zu begegnen, die sich gestreckt, fast gedehnt den Wänden entlang zieht und sich so um die Betrachter herum legt. Lose Glieder gleicher Höhe, die unsere Wahrnehmung wegen der rhythmischen Anordnung leicht miteinander verknüpft und zu einem Band ohne Anfang und Ende schliesst. Etwas über Kopfhöhe sind sie angeordnet. Aus einigen Metern Distanz vermitteln sie so das Gefühl, als tauchen wir, die Betrachter, in einen Raum ein, den diese Bilderkette wie eine Horizontlinie begrenzt. Das Auge hüpft leicht, wenn es den Darstellungen der Horizonte folgt, die lose wiederkehrend, manchmal einzeln, manchmal als Paar in der Reihe auftauchen.

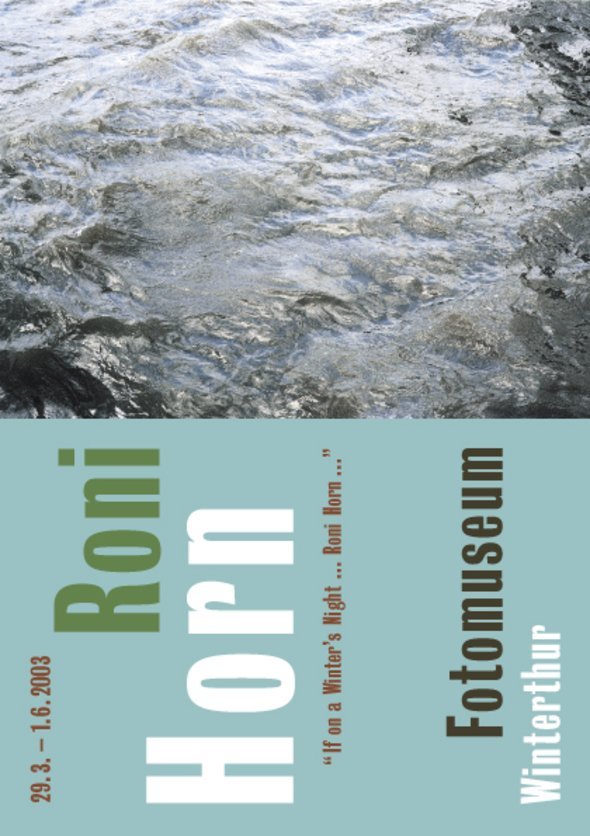

Anfang und Ende des Werkes sind nicht vorgegeben, existieren nicht. Dadurch ist der Betrachter von der ersten Sekunde an mit im Spiel, mit verantwortlich. Er selbst wählt seinen Einstieg in das endlose Bilderband und geht seinen Weg, vor- oder rückwärts, im Uhrzeigersinn oder entgegen drehend. Zum Beispiel kann er über die zahlreichen Meeresbilder "eintreten", die mit ihrer Zweiteilung in Himmel und Wasser von weit gesehen wie grafische Tafeln wirken. Die unterschiedlichen Farbsättigungen von Himmel und Meer ziehen den Blick in die Mitte des Bildes, in die Tiefe, zum Horizont – hingegen nicht so sehr in die Weite, denn diese Fotografien von Horizonten sind hoch-, sind porträtformatig, wirken in der Weite beschnitten. Weite stellt sich erst durch die Wiederholung und Addition der Horizonte ein. Der Blick des Betrachters dreht sich anschliessend, seiner Sehgewohnheit folgend, nach rechts, direkt ins Gesicht, in die Augen von Björn, einem älteren Mann, der durch ein, zwei Fenster hindurch, die sich in seinen Augen spiegeln, hinaus in die Weite des Meeres schaut und gleichzeitig nach innen zu horchen scheint. Und so in einem Schwebezustand verharrt. Dann fällt der Blick in einen sehr kargen, aber von Licht durchfluteten Raum. Er ist fast leer und wirkt gleichwohl nicht unbelebt. Gebrauchsspuren finden sich überall, an Wänden, Decken und auf den mattgescheuerten Holzriemen am Boden, und sie lassen den Raum beredt erscheinen. Aus der geographischen Weite des Meeres wandert der Blick zum Gedankenraum eines Mannes und dann in einen Arbeits- einen Gebrauchsraum, den Innenraum eines Holzhauses – eine lose Korrespondenz entsteht.

Wäre der Blick des Betrachters hingegen zuerst nach links gewandert, so hätte weniger das Gefühl von räumlicher Transformierung die Wahrnehmung geprägt als das Vergehen von Zeit. Ein zweites Horizontbild folgt da auf das zuerst wahrgenommene. Erneut sind Himmel und Meer fast symmetrisch zweigeteilt, doch es ist eben Zeit vergangen (oder – durch das Schauen gegen den Uhrzeiger-Sinn – allenfalls zurückgedreht worden). Das Licht auf dem zweiten Bild ist stumpfer, die Farben grauen ein, im Vordergrund des Bildes schleicht Dunkelheit hoch. Die dritte Fotografie bietet einen Blick aus einem Zimmer durch zwei Kreuzfenster an, hinaus aufs helle Meer. Der Raum wirkt im Gegenlicht dunkel, ja schwarz, er wirkt wie eine (zweiäugige) Camera Obscura. Diesem Bild folgt ein Videostill aus einer amerikanischen Soap Opera, also die Fotografie eines selbstleuchtenden Bildschirms nach.

Der Einstieg über diesen ruhigen Archetypus eines Landschaftsbildes – Wasser, Luft, Horizont – verlangt suchende, forschende, kontemplative Betrachter. Doch die Folge von Bildern, nimmt man das Angebot wahr, bietet viele Einstiege an: zum Beispiel über das in sich ruhende, von der Zeit geprägte Gesicht von Hildur, der Frau von Björn, von ihren sanften, leicht fragenden Augen zu den stechenden Augen der Eule und dann, springend, zu den dunklen Augen des arktischen Fuchses, hin zu dem antropomorph wirkenden Gesicht und den erwartungsvollen, "treuen" Augen des Seehundes und schliesslich zu den Traurigkeit vorspielenden Augen von Cassie aus der Soap Opera. Dieser Einstieg ergäbe einen auffallend aktiveren, dialogischen, auffordernden Bezug zwischen den Bildern und den Betrachtern. Das Hüpfen von Augenpaar zu Augenpaar entspräche einer Wahrnehmung, die den stärksten Reizen verfällt oder der zweiten zentralen Orientierung, jener am Gegenüber, am Menschen, (neben jener an der Landschaft) folgt. Dieser Gedanke klingt ein wenig gewagt angesichts der streng und genau konzipierten Werke von Roni Horn, doch in "Pi" wirkt dies so angelegt. Jeder kann darin seine Kreise ziehen, fast so, wie die Möwen ihre Kreise über dem Meer ziehen, und zieht er sie lange und aufmerksam genug, stösst er irgendwann auf die (Bedeutungs-) Kreise anderer Betrachter und auf die Verknüpfungen der im Werk verborgenen Bedeutungsfelder. Die Sicht aufs Werk wird nicht streng geführt, vielmehr werden Andeutungen eines narrativen Flusses beim zweiten, dritten Bild gekappt, unterbrochen und tauchen erst viel später, an anderer Stelle oder an der nächsten Wand wieder auf. Im Werk sind Andeutungen von formalen Analogien aufzufinden: das struppige, offene blonde Haar von Cassie zum Beispiel lässt das Auge hinüber zum Nest der Eiderenten oder zum Daunenfeld wandern, Augen führen zu Augen, Horizonte zu Horizonte, doch die gestalthafte Ähnlichkeit lässt einzig einen leichten Wirbel aufkommen, dann weht uns wieder ein leichter, gleichmütiger Wind durch die Bilder, durch die lineare Anordnung von drei verschiedenen Formaten – horizontales und vertikales Rechteck sowie das Quadrat –, die leise, bewegt, jedoch ohne Cluster, ohne Aufschrei, eher wie Barockmusik durch die Bilder führt. Ein Thema erscheint, wird abgelöst, taucht später wieder auf, Stränge, die sich bemerkbar machen und wieder verschwinden. Der Blick der Betrachter tanzt entlang der Bilder um eine imaginäre Mittellinie herum.

In seiner rohen Form entstand das Werk in der Gegend von Melraakasletta, im nördlichsten Teil von Island. Dort, wo der Polarkreis – der auf der Karte den arktischen Norden mit seiner winterlichen Totaldunkelheit und seiner sommerlichen Immerhelligkeit von den gemässigteren Zonen trennt – sich wie eine imaginäre Tangente an die Nordspitze Islands legt. Eine einsame, harte, exponierte Gegend, in denen die wenigen Menschen gezwungen sind, mit der Natur im Einklang zu leben. Auch in der dieser Weise: Die Eiderente zupft sich jeweils die eigenen feinsten Bauchfedern, um damit ein Nest zu bauen. Die Menschen stehlen ihr diese feinsten Daunen und legen Stroh an ihre Stelle. Die Ente zupft dann wieder und so lange ihre Bauchfedern, bis sie keine mehr hat und der Enterich seine Bauchfedern lassen muss. Da diese deutlich weniger fein sein, versiegt das Interesse des Menschen und das Tier kommt zur Ruhe. Ein Vorgang, wie er sich als parasitäres Zusammenleben seit ewig in der Natur abspielt, auch dieser hier wohl schon seit langer Zeit. In "Pi" spielt dieser Zyklus eine wichtige Rolle, Zeichen von ihm – die direkte Aufsicht auf die Federn des Nestes, auf die Eier im Nest, dann der Blick auf angehäufte Daunen und auf Reste von Federn, die über den sonst leeren Holzboden wehen – ziehen sich durch die Arbeit. Eine Anverwandlung von Natur, die sich in den präparierten, ausgestopften Tieren in wieder anderer Art darstellt. Eine Anverwandlung, die sich fast schon in die Naturvorgänge einwebt, sich mit ihren Vorgaben vermählt.

Je länger man hinschaut, desto mehr solcher Spuren lassen sich entdecken, desto dichter, verwobener erscheint das Werk, trotz seiner gelassenen Erscheinung. All die Zeichen, durch die Wahrnehmung ein wenig gruppiert, ein wenig sortiert, verdichten sich zu einem komplexen Bedeutungsfeld, zu einem Netz, in dem jedes Teil die anderen mitbestimmt. Die Fotografie der verblassenden Wandtapete mit dem netzartigen Muster lässt sich so als Sinnbild verstehen. So wie kaum ein Bild aus der Reihe genommen werden könnte, ohne das Gleichgewicht zu stören, so scheinen die Bilder insgesamt von diesem Netz und diesem Gleichgewicht, vom Kommen und Gehen, von einem ständigen, wiederkehrenden Prozess zu "reden". In ihnen visualisiert sich Zeit – schnelle Zeit im Tag- und Nacht- und im Gezeitenwechsel, langsamere Zeit im Geborenwerden und Älterwerden, im Erblühen und Vergehen, langsame Zeit in den Veränderungen der Geologie. Und es visualisieren sich Räume, Orte unterschiedlicher Dimensionen: das Nest, das Zimmer, der Felsen, das Meer, der Himmel. Es begegnen sich abstrakte und reale Geographie, es vernetzen sich Mikro-, Makro und Medienkosmos: Daunen werden zum Sternenhimmel, wilde blonde Medienhaare zur Landschaft, auch zum steilen, von weissem Kot übersäten Landefelsen der Möwen, eine leichte Brise verwandelt das Meer zum rauschenden Bildschirm. Hildur und Björn haben ihre Parallelfiguren in der Soap Opera. Eier können als Saat und Daunen als Ernte gelesen werden. Alles Zeichen eines ständigen, ewigen Prozesses und sich gegenseitig Bedingens.

Das Aussprechen, Benennen dieser Zeichen stört ein wenig, weil dadurch die Leichtigkeit, die Auffächerung, die gelassene, zurückhaltende Tonalität im Werk verloren gehen und dabei die Bilder geschärft, ja geladen werden. Das austarierte Gleichgewicht der Arbeit droht zu wanken. Die Arbeit funktioniert ähnlich wie eine DNS: die einzelnen Bausteine – Aminosäuren, Enzyme, Wasserstoffbrücken – sind funktional, tragen keine andere Bedeutung als ihr Funktionieren, zusammen hingegen tragen sie die genetische Erbformation, umkreisen sie spiralförmig das Leben. Die Zahl π, mathematisch eine abstrakte Grösse, eine Konstante im Verhältnis von Radius zu Kreisumfang, konkretisiert sich in "Pi" in zirkulären Formen und zyklischen Abläufen, das kreisrunde Nest, die Augen, das Kreisen der Vögel, das Wiederkehren der Gezeiten, der Tage, der Wellen, der Rhythmus von Geburt und Tod. "Pi" lässt Konstanten des Lebens anklingen, das Vergehen von Zeit, das Wiederkehren, das Vernetzen der verschiedenen Elemente, das sich Einschreiben in die Natur, in einer Art und Weise, dass Ort und Zeit und Identität eins werden, ineinander verwachsen – in einem Prozess der Wirklichkeiten. "Pi" birgt ein Erhabenes, ein Nichtdarstellbares in seinem Bildernetz, jedoch ein Erhabenes ohne theatralischen Schrecken, ohne Drama, das vielmehr fast trocken, karg daherkommt. Das sogar, wohl um von der Schwere der Bedeutung zu entlasten und das Werk in der Gegenwart, nicht in der Ewigkeit zu situieren, sich augenzwinkernd mit dem Kitsch der Soap Opera vernetzt, die regelmässig auf Island ausgestrahlt wird und den Titel "Guiding Light" trägt. Ein Titel, dem im Kontext des Werkes unwiderruflich ironische Bedeutung zuwächst.

Das Erhabene zeigt sich bei Roni Horn im Prekären und in der engen Bedingtheit und Bestimmtheit der Existenz, das jedes einzelne Lebewesen, jeder Vorgang hervorhebt. Diese Kargheit spiegelt sich in der Kargheit und Diszipliniertheit ihrer Arbeiten. Die Doppelung von biologischer und ästhetischer Kargheit wird zum Schlüssel dieses Werkes.