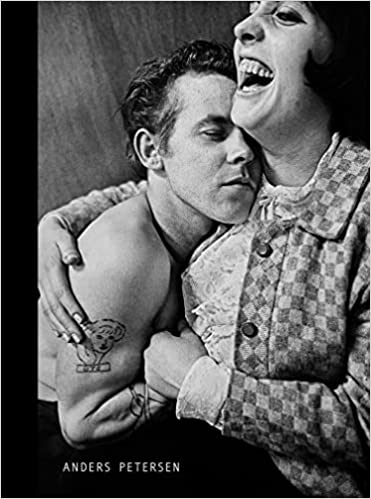

Wir treten ins Café Lehmitz ein, eine Kneipe in Hamburg. Dahin verschlägt es Anders Petersen Ende der sechziger Jahre. Zwei, drei Jahre lang verkehrt der junge schwedische Fotograf, der das Fotografieren, aber auch das Menschsein bei Christer Strömholm gelernt hat, in dieser Bierhalle, in der alle Förmlichkeiten und Floskeln, alle Wattierungen abgelegt und Leben auf Zahnfleisch gelebt wird – direkt, unverblümt, voller Galgenhumor und Verzweiflung, aber auch bisweilen ausgelassen tanzend. Ein rauer Ort, der dennoch wie ein Zuhause, wie ein Hort, wie ein last resort funktioniert, der gegen die Abgründe draussen abschottet und die Abgründe drinnen, und im eigenen Innern, zum Teil wenigstens ertragen lässt. Aus Café Lehmitz wurde ein inzwischen berühmtes, gleichzeitig schonungslos-direktes und liebevolles Buch über das Leben draussen, ausserhalb des Bürgertums, in den windigen, ungeschützten Zonen der Gesellschaft, in denen lediglich zählt, wie man, am Ende des Tages, wirklich zu sein scheint. Das Langzeit-Projekt ist, wie in den fünfziger Jahren das theatrale Buch Liebe in Saint-Germain-des-Prés von Ed van der Elsken, ein provokatives und lebendiges Dokument, und ein heftiger, greller Startschuss für ein intensives Fotografen-Leben. Doch es dauerte eine Dekade, bis es als Buch veröffentlicht werden konnte, erst 1978 war es soweit. Damit erschien es nach Gröna Lund (1973), Petersens Buch über einen Vergnügungspark in Stockholm.

Anders Petersen ist weit über das Übliche hinaus von Christer Strömholm geprägt worden. Der in seinen Bildern elegante, weiche, liebende, doch oft auch nachdenkliche skandinavische Surrealist, der mit sorgfältigen, delikaten, dennoch intensiven Bildern, besonders mit den transsexuellen Ladies von der Place Blanche (Les Amies de la Place Blanche, in den sechziger Jahren fotografiert und 1983 publiziert), den Blick der Fotoszene nach Norden gelenkt hat und mit jedem seiner Bilder seine subtile Vorstellung vorträgt, was die sichtbare Welt uns verdeckt und verraten kann – dieser Christer Strömholm ebnete den Weg für den Fotografen Anders Petersen. Er lehrte ihn nicht nur das Fotografieren, sondern auch ein Stück weit die Vorstellung des Lebens. Bei Nachfrage erfahren wir nur wenig mehr: Anders Petersen hatte gemalt und geschrieben, hat versucht herauszufinden, welcher Weg der seinige werden könnte. Eines Tages begegnete er einer Fotografie von Christer Strömholm, dem hochformatigen Bild eines Friedhofs, einer Totenstadt in Paris, in der dunkle Fussstapfen im Schnee die Vorstellung nähren, dass sich die Toten in der Nacht besuchen gehen, sich untereinander treffen und ihre Geschichten austauschen. Dieses Bild veranlasste Anders Petersen, sich in die Fotoschule von Christer Strömholm einzuschreiben. Ins Reich dieses stillen, eindringlichen Mannes einzutreten, der, wie Anders Petersen sagt, nicht viel geredet hat, sondern weit eher gezeigt, vorgemacht und vorgelebt hat. Wie man sich der Welt nähert, wie man den Menschen begegnet, mit welcher Disziplin und welchem Respekt man ihr begegnet. „Respect yourself and other people“, bleib nicht an der Oberfläche stehen, gehe weiter, nähere dich an.

Strömholm und Petersen sind mit ihrer Haltung Teil einer grossen Bewegung in der Fotografie seit dem zweiten Weltkrieg. Der Weg ist gekennzeichnet von einer kontinuierlich zunehmenden Subjektivierung der dokumentarischen Fotografie. Schrittweise verschieben sich die Parameter, das objektive Vorzeigen der Welt wandelt sich in ein subjektives Wahrnehmen, die fotografische Wahrheit verschiebt sich zur Wahrhaftigkeit, die Objektwahrheit zur Subjekt-Wahrhaftigkeit, zur Authentizität des Fotografen. Das visuelle Erkunden, Wissen und Darstellen der Welt wandelt sich zum Zwiegespräch, zur Medien- oder Selbstreflexion. Die Vorstellung einer Welt an sich dreht sich um die eigene Achse und wird eine Welt für uns, von uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse, einer eigenen oder beauftragten Absicht wahrgenommen. Der Fotograf rückt gleichsam sichtbar ins Bild. Er kommt aus der Deckung hervor, entblösst sich, steigt vom Feldherrenhügel runter ins Feld, tritt ein, nimmt teil, wird ein Element des Bildes.

Die Grundbedingungen des Lebens hatten sich durch den Zweiten Weltkrieg so radikal verschoben, dass es neue Sprachen, neue Bilder brauchte, neue Absichten, Haltungen, neue Intensitäten auch, um dieser grundlegenden Veränderung der Welt gerecht zu werden. Der unfassbare Schrecken des Zweiten Weltkrieges war zu gross: Man konnte nicht weitermachen, als sei nichts geschehen, nicht mit den gleichen Mitteln weiterwerkeln wie bisher – selbst wenn die Gesellschaften, ihre Institutionen, auch die Trägheit in uns Menschen mit aller Kraft versuchten, zum „courant normal“ zurückzukehren, sich in alter Form wieder zu installieren und zu festigen. Zu sehr hatte der Zweite Weltkrieg zumindest in jenen Ländern, die direkt von ihm betroffen waren, den Einzelnen auf sich selbst zurückgeworfen. Der Glaube an den Staat, an die Institutionen, die Kirche, die verschiedenen moralischen und juristischen Instanzen hatte eine tiefe Erschütterung, das Freudsche Über-Ich eine Verstörung erfahren. Eine der irrwitzigsten und schmerzlichsten Kunstrichtungen im Ausgang der 1950er-Jahre ist der Wiener Aktionismus, der mit seinen provozierenden Aktionen einen Gesellschaftswandel herbeiführen wollte. Rudolf Schwarzkogler zielte in erschreckenden realästhetischen Aktionen, in denen er sich selbst durch Bandagen, Masken, Fesselungen, scheinbaren medizinischen Eingriffen, ja Folterungen in prekäre Lagen versetzte, darauf ab, eine Verdichtung, eine Konzentration der Fotografie, den sogenannten „totalen Akt“ zu erreichen. Sein Aktionismus und jener seiner Kollegen ist wohl am ehesten als Geste einer radikalen verinnerlichten aggressiven Selbstanalyse und Thematisierung, ja Bannung der Geister des Zweiten Weltkriegs zu verstehen.

In der Regel waren die Reaktionen jedoch weit weniger drastisch. Und nicht jede dokumentarische Fotografie entwickelte sich in die gleiche Richtung, nicht jede wählte mit dem Ende des angestammten (inhaltlichen, formalen, gesellschaftlich-moralischen) Kanons den Weg in die Subjektivierung. Eine systemisch denkende und konzeptuell operierende Landschaftsfotografie in den USA zum Beispiel reagierte weniger auf den Autoritätsverlust der gesellschaftlichen Werte und Institutionen, vielmehr auf das Vordringen des Corporate-Kapitalismus, der Kommerzialisierung der Natur, des Lebens. Das Verhältnis zur Welt begann sich jedoch insgesamt zu ändern, die Subjekt-Objekt-Beziehungen verschoben, verlagerten sich, die Wahrnehmungen wurden auf der einen Seite subjektiver, näher, intensiver, innerlicher, körperlich auch und auf der anderen Seite kühler, operationeller und konzeptueller. In verschiedene Richtungen ausgreifende Radikalisierungen der fotografischen Haltung manifestierten sich Schritt für Schritt, von den fünfziger bis in die siebziger und achtziger Jahre.

Anders Petersen liess Café Lehmitz und Göna Lund weitere Projekte folgen, darunter eines über das Altern, eines über das Gefangensein, ein genaues Beobachten der Menschen hinter Gittern, dem Leben unter Zwang, der Atmosphäre, die sich hinter den Mauern einstellt, und schliesslich ein Buch über die Menschen in psychiatrischen Kliniken. Rågång till kärleken (1991) balanciert zwischen Nähe und Respekt, zwischen Humor und Verzweiflung. Nackter Verzweiflung. Die Beschwerlichkeiten des Alterns und die wenigen Augenblicke der Rührung, der Zärtlichkeit können kaum mehr die Waage halten, wenn das Leben in einem Heim zu Ende geht. So wichtig, zentral das Umsorgen ist, es kann nicht verhehlen, dass es zuweilen wie die hilflos dünne Verpackung der Restexistenz wirkt. Das Nahen des Endes ist, obwohl wir davon wissen, es ahnen, ihm entgegensehen, ein Hohn, eine unausweichliche schreckliche Groteske, ein Auflösen alldessen, was unsere Identität, unser Sein, unser Ich, unsere Wünsche und Fantasien gewesen sind. Nackte, brutale Realität. Das ist auch das Thema von Fängelse (1984), doch vorzeitig, vorgeschrieben, vom Staat, von der Gesellschaft verordnet, verbringen hier Männer einen kleinen oder grossen Teil ihres Lebens im Gefängnis. Das Gitter ist vorgezogen worden. Dahinter entwickelt sich, wie eine Subkultur, eine neue, oft harte Gemeinschaft. Wer sich in der Dynamik des Gefängnisses behaupten kann, kann manchmal auch ein Bad nehmen und entspannt wegdämmern. Doch „sich behaupten können“ wird hier zur Existenzfrage.

„Ingen har sett allt“ (1995) hat Anders Petersen zweieinhalb Jahre lang beschäftigt. Es wollte ihm erst gelingen, als er anfing, sich tageweise, drei, fünf, sieben Tage lang, in der Psychiatrie aufzuhalten und sich vor allem nachts in den Gängen zu bewegen. Während die beiden Bücher über das Altern und das Gefangensein mit einem dokumentarischen, ja reportierenden Ansatz operieren – Anders Petersen führt vor, was mit diesem Ansatz zu leisten ist, wenn man sich die Zeit nimmt und eintaucht, wenn sich die Länge mit der Tiefe der Beschäftigung koppelt –, überraschen die Bilder in der Psychiatrie mit einer Wende ins Theatralische. Das lange Zusammensein mit einzelnen Patienten, das Beobachten, sich Annähern, bis der Fotograf Teil der inneren Welten wird, führt zu Szenen, in denen das Abgründige, das Verletzte, das Verlorene des Daseins, in denen Depressionen, aber auch übersteigerte Höhenflüge, Traumwelten in eindringlichen, dunklen, fast inszeniert wirkenden Bildern zu sehen sind. Doch das Theatralische ist auch Täuschung. Die Bilder wirken so, obwohl sie ebenfalls aus direkter, sehr naher Beobachtung – verbunden mit der Frage nach dem Einverständnis zum Bild – entstanden sind. Bei manchem Menschen dauerte es bis zu einem halben Jahr, sagt Petersen, bis das Vertrauen gewachsen und ein Bild möglich geworden war.

Die Stehbierhalle in Hamburg, der Vergnügungspark, das Altern, das Gefangensein in sich und in der Gesellschaft machen es deutlich: Anders Petersen sucht die Ränder der Gesellschaft, dort, wo das Leben beschwerlich ist, wo es sich hart, aber auch direkt und maskenlos zeigt, dort, wo die Grenzgänger ihre Schürfungen zeigen, wo die Ausgegrenzten ihre Heimat finden, wo der Begriff Lebensvision und all die Abfederungen der Realität aufgebracht oder nie vorhanden gewesen sind. Er zeigt uns in den Anfängen kaum je ein Bild aus der Mitte der Gesellschaft, aus der ausbalancierten, abgesicherten Schonzone, der sogenannten Normalität des Bürgertums, stattdessen Bilder von Rissen, von Zwängen, von Sehnsüchten, vom Gelächter der Verzweiflung – und von der tiefen Bejahung des einzigen Lebens, das wir haben. Und visuell verwandelt sich in seinen Fotografien Licht in Schatten, Oberfläche in Tiefe, Normales in ‚Unmorales‘. Der Grund der Existenz, das Fundament ruft, scheint durch das Regelwerk der Gesellschaft hindurch.

In den vergangenen Jahren verdichtete sich Anders Petersens Werk zu einer Form von Tagebuch, von visuellen Begegnungen, allmählich macht dabei das Dokumentarische dem Performativen Platz. Sein Blick spitzt sich zu, reisst den Schein auf, steht Aug in Aug mit jedem scharfen Hund. Petersen wird „hypnotisch intim“, hypnotisch präsent, steht hautnah bei oder vor Bekannten, bei oder vor seinen Freunden, seiner Freundin, er weckt sie, fordert und fixiert sie, er nimmt teil und ist da – und durchdringt das Gutgemeinte, das Wohlverhalten, ja das Zivilisatorische, zeigt fast animalisch die Kräfte, die in uns schlummern: Aggressivität, Sexualität, aber auch Sehnsucht und Wärme. Ein Fotograf nimmt hier sein Hingehen, Eingehen, Gemeinsam-Gehen, sein Leben mit den anderen auf – in einer Fotografie voller leidenschaftlichem Humanismus, voller Intimität, direkt, ehrlich, im Schönen wie im Grauen, im Feinen wie im Heftigen. Ein Leben und eine Fotografie, die das Vulkanische und das wirklich Zärtliche in uns sucht, die voller Sehnsucht auf den anderen Menschen zutritt. Fast zu nahe, doch erst dann riechen wir, dann bricht die Schale, erst so sehen wir das kleine Glühen in der Asche. Von diesen Bildern an ist sein Werk ebenso Selbstporträt wie Dokumentation, ebenso Eigenes wie Fremdes. Das Leben übernimmt, die Fotografie wird fast zur Nebensache. Der Fotograf tritt ins Bild ein, eine Kernschmelze von Innen- und Aussenwelt findet statt, mit Menschen, die süchtig nach Nähe, Direktheit, nach Leben sind. In Du mich auch und Close Distance (beide 2002), in Ich Dich lieben. Du mich auch? (2003), Roma, a diary 2005 (2005), frenchkiss und Sète#08 (beide 2008), in FromBackHome (2009, mit JH Engström, Max Ström) und in Soho und City Diary (beide 2012) bewegt sich Anders Petersen von den Rändern in die Gesellschaft hinein, und sucht in seinem täglichen Leben nach Begegnungen, nach Möglichkeiten des Intensivlebens, legt mit seiner Kamera und seinem Ein- und Zutritt „dark sides“ und „bright sides“ des Seins bloss. Das Leben von uns allen steht zur Diskussion.

Anders Petersens Fotografien werden immer performativer, immer radikaler, direkter, dunkler. Während seine frühen Bilder eher im Kontext von Christer Strömholm, William Klein, Shomei Tomatsu oder Danny Lyons zu sehen sind, so formt er seine spätere Haltung mit Ed van der Elsken, Daido Moriyama, mit Nan Goldin (der siebziger und achtziger Jahr), mit JH Engström, Antoine d‘Agata –eine Gruppe der Lebensperformer, der Lebenssucher, der Don Quichottes, die in einer Welt, in der sich das Leben im System und die Seele in der Kommerzialisierung der Welt auflöst, aufheulen, schreien, lachen, die wie räudige Hunde, wie „Stray Dogs“ (Daido Moriyama) das Animalische, Sexuelle, Lebensbejahende, Lebensverneinende in einer sich enthumanisierenden Welt einfordern. Ein tägliches Ringen mit ihrem Leben und ihren Bildern gegen die Entleerung des Subjektes, gegen die Entmaterialisierung des Alltags.

„Anders Petersen has his darkroom in Stockholm, Sweden.“ Diese Zeile schliesst, für sich alleine stehend, die Biographie auf der Webseite von Anders Petersen ab. Das ist bedeutsam, vor allem in Zeiten der totalen Digitalisierung. Er schreibt nicht, wo er lebt, sondern wo seine Dunkelkammer steht, unter dem Boden, eingebaut in die 500 Jahre alte Stadtmauer. Sie bedeute für ihn Sicherheit, Rückzug. Er mag die Dunkelheit, die nur durch das gelbliche Licht aufgehellt wird, die Stille, nur begleitet vom leisen Rauschen des Wassers beim Wässern der Filme oder Papiere. Er liebt das Herumwandern vom „wet place“ zum „dry place“ in der Dunkelkammer. Wenn er darüber spricht, sieht man vor dem inneren Auge seine Hände in die Chemie eintauchen. Er wirkt wie ein Alchemist, der aus den Ingredienzen Licht, Schatten und Silberoxyden Bilder hervorzaubert. Tiefdunkle Schwarzweissbilder, die bis heute für ihn farbiger, lebendiger sind als jede bunte Farbfotografie. So wie Jean-Baptiste Grenouille, die Hauptfigur in Patrick Süsskinds Roman „Das Parfum“, aus dunklen Essenzen, Gerbereidestillaten, sein Parfum herstellen will. Wenn das bei vielen Fotografen manieriert wirkt, wie übrigens auch das aufgerissene Bild, die harten Kontraste, das Pushen des Films, so nicht bei Anders Petersen. Er wirkt authentisch in seinem Tun. Leben und Werk verschmelzen zu einem Statement, zu einem Weg.

Robert Frank war wie viele andere Künstler und Fotografen vom Existenzialismus geprägt. Der Mensch ist in eine sinnlose Welt geworfen, und aus dieser Sinnlosigkeit gibt es kein Entrinnen. Das ist unsere existenzielle Absurdität. Wir sind uns dieser Situation bewusst, doch wir können nicht anders, als uns nach Sinn sehnen, als weiter zu drängen, vorwärts zu schreiten, wir müssen denken und handeln, um zu überleben, wir müssen in der Liebe die Leere und die Absurdität temporär aufzuheben versuchen. Frank entwarf in seinen Polaroids seit den siebziger Jahren eine ungeheuerlich existenzialistische Bilderwelt, die Entwurf und Spur, Vision und gelebtes Leid zugleich ist. Seither stapft er immer weiter, auf der Suche nach „something that has more of the truth and not so much of art“. Anders Petersen würde zu diesem Satz nachhaltig nicken, sich ein Glas Rotwein einschenken, zurücklehnen und irgendwann seine offene Hand auf die Brust legen.