Reale Fantasien

Neue Fotografie in der Schweizer Kunst

Eine einfache Aufreihung von Fotografien, von Bildern: von links her gesehen zuerst ein Farbverlauf, je nach Blickrichtung von Gelb hinab ins Weisse oder von Weiss hinauf ins Gelbe, anschliessend zwei Porträts eines Mannes vor schwarzem Hintergrund, im strengen Profil zuerst, dann ein wenig uns zugewandt, als suche er Augenkontakt. Danach die schwarzweisse Aufnahme einer steppenartigen Landschaft unter wolkenstriemigem Himmel; daneben ein Stillleben mit Beeren und Früchten in und um eine Schale herum, schliesslich zwei Teppiche, geknüpft nach Fotografien eines jungen Mannes und einer südlichen, sonnendurchschienenen Landschaft. Das Gelb links balanciert angenehm mit dem lichten Grün ganz rechts. Bei vier Bildern tauchen die Farben aus tiefem Schwarz auf, dazwischen hängt, quasi als Einschnitt, eine klassische Schwarzweissfotografie.

Diese Kleinparade von hochformatigen Bildern stellt sich Shirana Shahbazi für die Ausstellung vor. Die Reihe wirkt, wie der Entwurf der Künstlerin zeigt, besonders wegen der durchgehenden Vertikalität der Bilder geordnet einfach. Die strenge Hängung scheint verbergen zu wollen, dass hier eine explosive Mischung zusammengestellt wird: Farbfläche neben Porträt neben Landschaft neben Stillleben neben Porträt und Landschaft. Was soll das sein? Geht es hier um Landschaft, um Menschen, oder wovon handeln diese Bilder? Die Frage ist bekannt. Mit der unverblümt direkten Referenz an die Welt da draussen wird die Fotografie so stark auf ihr Motiv fixiert, dass eigentlich nur Landschaft neben Landschaft, Mensch neben Mensch, Stillleben neben Stillleben hängen dürfte. Hier aber hängt eine bunte Motiv- und Farbpalette. Hier hängt alles nebeneinander. Die Frage stellt sich, ob es Shirana Shahbazi gar nicht um diese Motive geht, ob sie vielleicht nur Vorwand für ein anderes visuelles Gespräch sind?

Shirana Shahbazis Arbeit berührt, thematisiert viele der Fragestellungen, die die Fotografie heute umtreibt. Zum einen ist bei ihren Werken eine grosse Bilderlust zu spüren: Porträts, Landschaften, Stadtbilder, Stillleben und Farbflächen gehören zu den Genres, den Werkzeugen ihrer Kunst. Inszeniert, vorgefunden, beobachtet, aufgefangen, direkt auf Fotopapier geprintet oder von Malern zu riesigen Billboards vergrössert, zur Wandtapete verarbeitet und repetitiv als Muster, als Rapport, als Fond aufgeklebt, oder zu Teppichen, zu strahlenden, leuchtenden, warmen Bildteppichen verknüpft.

Bildteppiche für die Bilderlust, nicht aber für den Bilderdienst. Bilderdienst wäre Götzendienst, der sich frömmelnd in das zeitgenössische Bilderreich einschmiegt, in das Strahlen, Versprechen, Täuschen und Blenden, das Brauchen und Missbrauchen von Bildern, das freie Verfügen, losgelöst vom Dargestellten oder so stark mit ihm verwoben, dass unsere Wahrnehmung sich verheddert. An diesem Punkt setzen die Zweifel von Shirana Shahbazi an: Sie weiss, dass Repräsentationen, dass Wiedergaben verfälschen, vorschreiben, dass Bilder Lenkung und Macht bedeuten. Hier wird die ausschreitende Bilderlust gebändigt, beginnt ein Kreisen, ein Hinterfragen, hier wird deutlich, dass die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Shahbazis Bildern Teil ihres Zögerns, ihrer Zweifel und der daraus folgenden diskursiven Bildstrategie sind. Bilderlust soll frei, ihr Sinn nicht eingeengt, nicht verbraucht oder missbraucht sein; doch Bilder müssen ihre eigenen Koordinaten mit sich tragen, ihre Rahmen- und Verstehensbedingungen. Andernfalls laufen sie zumindest Gefahr, missverstanden zu werden Mit diesen Strängen, der Lust und dem Zweifel, der Sinnlichkeit und der Reflexion, webt Shirana Shahbazi an ihrem Werkteppich, zwischen der ergreifenden Unmittelbarkeit, die Fotografie an sich hat, und freier, abstrakter Bildlichkeit.

Die vergangenen zehn, fünfzehn Jahre haben die alten Festungen von dokumentierender Fotografie und von künstlerischem Gebrauch der Fotografie endgültig pulverisiert. Die Kunst zeigte sich zunehmend fotografischer, fotorealer: Nicht mehr Utopien und Totalisierungen waren ihr Ziel, sondern das Festhalten und Kommentieren der Welt und ihrer Verhältnisse, das fotografische Erkunden der Welt als Zeichenwelt, die fotografische Erforschung und Aneignung der Wahrnehmung in Raum und Zeit sowie die Dekontextualisierung von in der Medienwelt vorgefundenen Bildern. Verstehen, nachvollziehen und nicht vorschlagen, entwerfen, war die zentrale Haltung. Entsprechend wurden Fotografie und fotografisches Denken expansiv und in allen Spielformen ausprobiert und eingesetzt. Erstarrte Sichtweisen lösten sich auf, Grenzen verschwammen. Das Interesse an jeglicher Form von Fotografie – sei sie reproduzierend, also dokumentarisch, oder szenisch inszenierend, oder diskursiv mediatisierend – öffnete einstige Standesgrenzen. Heute sind Form und Haltung, Form und Kontext keine festen Bastionen, keine dogmatischen Einheiten mehr: Freie künstlerische Arbeiten bedienen sich bisweilen streng dokumentarischer Formen, während inszenierte, gemorphte Fotografie manchmal grössere Realistik ausstrahlt als Dokumentarfotografie. Ein gutes Beispiel hierfür sind Cristian Andersens Arbeiten.

Diese Freiheit hat ihre Kehrseite: Fotografie wird im grossen, umspannenden Medienkontext als visuelles Bastellager betrachtet und derart ausgiebig gebraucht, vertrieben, verstückelt und redesignt, dass uns die Augen flackern. Einmal gescannt, im Fotoshop bearbeitet, ins weltweite Netz geschickt – und die Bilder regnen wie Manna auf die Erde, mal in diesem Zusammenhang, mal in jenem, mit oder ohne Fussnoten zum Ursprung des Bildes, etwas intensiver in den Farben, vielleicht gelber, grüner oder pinkiger. Erstaunlicherweise wirkt Fotografie trotz ihrer starken Referenz an die Wirklichkeit dennoch wie ein Chamäleon, das seine Farben je nach Umfeld ändert. Sie kann ihre Bedeutung je nach Einsatz vollständig abwandeln. Der neu gewonnene Spielraum hat sich mit der Medienbewusstheit zu reiben, damit wir daraus eine eigene, selbst definierte Bilderwelt erschaffen können.

In diese Situation hinein stellen Fotografen und Fotografinnen, Künstler und Künstlerinnen ihre Arbeiten. Die erstaunlich hohe Zahl von 250 Dossiers von KünstlerInnen, die mit ihrer fotografischen Arbeit seit kurzem in der Fotoszene der Schweiz präsent sind, hat uns ebenso überrascht wie die Erkenntnis, dass ein, zwei Themen, die die neunziger Jahre dominiert hatten, in den Hintergrund getreten sind – oder von uns Kuratoren infolge Übersättigung als weniger spannend beurteilt wurden. Die bisher fast omnipräsente Beschäftigung mit Identität, mit der Befragung des eigenen Ichs im Kontext vorgegebener Lebenskonzepte ist zurückgewichen oder hat sich zumindest gewandelt. Ebenso erging es den medialen Arbeiten im strengen Sinne, den konzentrierten Medienreflexionen: Auch sie scheinen heute eine geringere Rolle zu spielen oder werden vermehrt in andere, grössere Zusammenhänge gestellt. Im Gegenzug fällt auf, dass einige Arbeiten sich im Zwischenfeld von Realistik und Fantastik bewegen, dass mit fiktionalen Mitteln grosse Realistik erzielt wird, dass Fantastereien mit der Anmutung wissenschaftlicher Fundierung auftreten. Das Sich-Bewegen im Hybriden, in Zwischenreichen scheint alltäglicher geworden zu sein, die Begegnung mit dem Abstrusen, Undenkbaren und Unheimlichen (im eigenen Kopf, beim Müll um die Ecke) selbstverständlicher. Wir haben ein Stück weit die Erdung verloren. Offenbar wird das nun nicht mehr nur beklagt, sondern auch gelebt, als freier Tanz im Raum, im realen, fiktiven, im Zeichen-Raum.

Fotografie baut immer eine Membrane auf, die wie ein Trompe l’œil wirkt, undurchschaubar strahlend, blendend, so, wie der Fotograf uns das Fotografierte sehen lassen will. Mit der Zeit aber scheint sich das Arrangement zu drehen, und wir beginnen zwischen die Kulissen, hinter die Kulissen zu sehen, das ‹Machwerk›, die Konstruktion zu erkennen, zu durchschauen. Nach einer vollen Umdrehung wirkt es dann wieder perfekt und eindeutig, ist aber ein paar Dekaden älter geworden. Zwar ist dieses Wechselspiel der Fotografie inhärent; doch wird es heute intensiv verstärkt, die Drehbühne von Realistik zu Theatralik zu Realistik und umgekehrt bewegt. Einige der Arbeiten, die für die Ausstellung und das Buchprojekt ausgewählt wurden, haben den ‹Schuhlöffel› gleich eingebaut, mit dem wir reinschlüpfen und rausschlüpfen, hin- und herswitchen können.

Drei Felder haben wir ausgesteckt, denen die 21 Positionen vorsichtig zugeteilt werden können:

1. Arbeiten, die im weitesten Sinne welterkundend sind, nach draussen schauen und sich fragen, was denn dort geschieht und mit welchen Mitteln sich das Gesehene, Erlebte erforschen und darstellen lässt.

2. Arbeiten, die eigene Welten konstruieren, die aus der realen Welt schöpfen, um Fiktionen zu kreieren, die sich lösen und fantastisch-frei über der Realität schweben.

3. Arbeiten, die sich mit dem Da-Sein heute, mit der Existenz, dem Suchen nach Halt, dem Forschen nach Ursprüngen des Zusammenlebens beschäftigen und sich der Frage nach dem Ort des Ichs darin stellen.

WELTERKUNDUNG

Welterkundend sind die grossformatigen Vorstadtbilder, die Anna Kanai während ihrer Ausbildung in Yale in Neu-England aufgenommen hat. Sie zeigen durch einen Schleier von Dickicht, von winterlich-laublosen Bäumen und Unterholz hindurch ‹condominiums›, Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, ein wenig verborgen und doch erkennbar. Eine halbdurchlässige Membrane erlaubt verstohlene (fiktive) Kommunikation in beide Richtungen. Die Bilder wirken leicht voyeuristisch, sind Fundstücke einer Suchenden, Forschenden, einer Aufdeckerin, die durchs domestizierte Dickicht streift. Sie zeigen eine Welt, die bemüht ist, sich abzuschirmen, sich dem Blick zu entziehen. Enthüllung scheint hier nicht gewünscht zu sein, Einkehr nach innen um so stärker. Das Geflecht von Bäumen liest sich als ein natürliches, pflanzliches Gitter, das Eindringlinge abhalten will, und trotz Fenstern wirken die Fassaden verschlossen. Das Andere hat draussen zu bleiben, wird ausgegrenzt. Mit dem Titel ‹Not my Chalet›, den sie ihrer Arbeit gegeben hat, betont Anna Kanai das Fremdsein, das Nichtdazugehören. In ihren Bildern verrreibt die Künstlerin häufig das Davor und Dahinter zu einer feinen, transparenten Membrane, die zum Sinnbild für die Mischung, die gegenseitige Bedingtheit von Fremdsein und Befremdet-Sein, von Abweisend- und Ausgeschlossen-Sein wird.

Marco Poloni interessiert sich in seinen mehrteiligen, lange Bänder bildenden Fotoserien – sie ähneln Stills aus (nicht realisierten) Filmen – für das Verhältnis von Wahrnehmung und Repräsentation. Er fragt, wo die beiden sich treffen, wo das eine das andere dominiert und ob wir wirklich das sehen, was wir sehen wollen und sollen. Sein Interesse für das Feld der visuellen Kommunikation ist mit seinem Interesse an politischen Fragestellungen verknüpft. In ‹Shadowing the Invisible Man› (Beschattung eines Unsichtbaren) verfolgt er mit multiperspektivischer Kamera einen fiktiven Immigranten auf dessen Weg aus dem Süden Italiens in die Schweiz. Wir erleben diesen Weg sowohl aus der Sicht der Beschatter wie aus der Sicht des Immigranten – ohne ihn, die Hauptfigur, aber je wirklich zu sehen. In ‹AKA› (Also Known As /Alias) verführt Poloni unseren Blick ähnlich und erforscht, wie unsere Wahrnehmung gelenkt wird, indem er uns durch viele schwarzweisse Fotos hindurch Situationen vorführt, in denen ein möglicher Terrorist zu erahnen ist. Er thematisiert das gesellschaftlich Unheimliche als Teil einer vorgegebenen Wahrnehmungskonstruktion. In der neuesten Arbeit ‹Permutit› erforscht er Erscheinungen von Macht anhand von Topkaderfiguren, von fünfzigjährigen, graumelierten Herren in dunklen Anzügen, die er alleine, zu zweit oder in Begleitung einer eleganten Dame an bedeutsamen Orten fotografiert: in Dallas, wo John F. Kennedy ermordet wurde, in Washington D.C., im Pentagon, vor dem Enron-Gebäude in Houston/Texas. Die Erfahrung, die er in dieser grossen Arbeit vermittelt, ist jene der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit. Diese Herren und Damen, die wir zu verfolgen glauben, sind Stellvertreter, die eigentlichen Träger der Macht bleiben unsichtbar. Häufig ziehen sich Pollonis im Cinemascope-Format gehaltenen Fotografien wie ein Filmband durch den Raum, im vorliegenden Buch und in der Ausstellung arbeitet er mit verkürzten Filmsequenzen.

Die Arbeit von Goran Galic und Gian-Reto Gredig lebt einerseits von der Bilderlust, von der Faszination des Bildes, das uns in diese Welt hineinzieht, und andererseits vom Ikonoklasmus, vom grossen Bilderzweifel, vom Gedanken, dass Bilder blenden und vortäuschen, dass sie erst durch Sprache oder durch eine geeignete Anordnung kontextualisiert und damit lesbar werden. Die Suche von Galic und Gredig nach der Wahrheit im Bosnienkonflikt wird zur Suche nach der Bildwahrheit im allgemeinen. Ausgezogen, in der Heimat seiner Eltern dem Vorwurf zu begegnen, die Serben seien an allem schuld, findet sich Goran Galic, und mit ihm Gian-Reto Gredig, mit der Frage konfrontiert: Wer erklärt die Wahrheit des Bildes? Derjenige, der erklärt, bestimmt sie auch; doch fehlt diese Klärung, dann beginnt das Missverständnis, dann öffnet sich ein weites Interpretationsfeld. Das Nachdenken über das Bild führt die beiden Künstler zur Gesellschaft zurück: Nur wer den Riss im Bild als Chance wahrnimmt, zu verstehen, hindurchzusehen auf etwas, was dahinter liegt, wird bereit sein, sich den eigenen Standpunkt, die eigene Herkunft bewusst zu machen, bevor er handelt. «In meinem Heimatland Bosnien erfolgte ein Zusammenprall gegensätzlicher Auffassungen von Realität, die mit Sprache und Bild übermittelt wird. Die einander ausgrenzenden Wirklichkeiten führten zum Krieg. Noch heute zermürbt diese Situation das Land. Einen Konsens sehen viele als Bedingung für die gemeinsame Bewältigung der Lage. Die Kluft der verschiedenen Wahrnehmungen hat sich stattdessen vertieft.» (Goran Galic) Die beiden Künstler vertrauen darauf, mit ihren drei Mitteln – Fotografie, Video und Text – eine diskursive Ebene schaffen zu können.

Falsche Chalets, Trompe l’œils der Militärarchitektur: CHRISTIAN SCHWAGER legt eine Dokumentationsarbeit über eine Besonderheit der Schweizer Architekturlandschaft vor: Bunker als Chalets, als Scheune, als Wasserwerkhäuschen, als Landhaus, als Badehäuschen – historisch, zeitlos oder auch modern gebaut oder angemalt. Vortäuschungen, die wir von Fotografie gewohnt sind, weil sie immer vortäuscht (im Sinne des Autors), weil sie das An-Sich der vorgefundenen Realität in ein Für-Uns verändert, für das, was wir sehen sollen. So dokumentiert Schwager die konstruierten Vortäuschungen der Schweizer Armee, den ‹Häuserpark der Schweizer Armee›. Achtung, an dieser Türe schlagen Sie sich den Kopf an, sie ist bloss aufgemalt! Achtung, hier ist das Bier für immer ausgegangen, das Haus ist eine Betonkiste! Eine Kulissenarchitektur, eine architektonische Camouflage der ungewohnten Art, militärisches Theater, mitten in den Alltag von Landschaften und Siedlungen hineingewoben, die wohl kaum je oder zumindest sehr, sehr lange keinen Krieg mehr erlebt haben.

Die ‹Architekturen› von SERGE FRÜHAUF beobachten mit einer gelassenen Genauigkeit oder einer präzisen Nachlässigkeit Koinzidenzen: geplante oder wissentlich in Kauf genommene Zusammenstösse von Gebautem mit Gebautem zu harmlosen und doch bemerkenswerten kleinen Monströsitäten. Es sind dies Monströsitäten des architektonischen Alltags, sie bilden eine stammelnde, gurgelnde, stotternde Formensprache, eine Betonsprache mit Zungenschlag, ein Aufeinanderprallen – ungewollte, hilflose Crash-Architektur. Derart gelassen hat Frühauf sie fotografiert, dass er gerade noch vermeiden kann, dass man hinter seinen Fotos einen doppelten Boden vermutet, eine Magritte'sche Falle, die es zu erkennen gilt, will man den Test bestehen. Seine Architekturen scheinen belegen zu wollen, dass Architektur, seit sie nicht mehr in Ruhe Backstein auf Backstein stellt, sondern verschalt und giesst und betoniert, den Kopf, das heisst die planerische Übersicht verloren hat. Formensprachen und Materialien prallen aufeinander. Frühaufs Reihe, 1997 begonnen, ist in die Zukunft geöffnet, wird weitergeführt, eine Art Bauchronik, eine Bestandesaufnahme von chronisch kranken Baulandschaften. Sein Blickwinkel bringt die Fakten auf den Tisch, präsentiert Zeugnisse von Brutalo-Architektur, die manchmal fast rührend anzuschauen sind, als möchte man einen Bastard dafür trösten, dass er nie einen edlen Stammbaum haben wird.

Fast banalen Dokumentationsfotografien begegnen wir bei der Arbeit von KÖRNER UNION: Zentralsymmetrisch angelegt, hineinfotografier, gleichsam ‹in die Tasche› fotografiert, das Weiss der Garagenwände ernst genommen, Licht ins Dunkel gebracht. Dabei wandeln sich diese Interieur- und Architekturfotos zu Entdeckungsbildern und zeigen, was da alles gestapelt wird. Sie erinnern an die Fallenbilder von Daniel Spoerri, der einst gedeckte Esstische senkrecht stellte, an die Wand hängte und dadurch den Alltag in nouveaurealistischer Art in ein Bild, in Kunst verwandelte. Bei Körner Union wirkt die Anhäufung wie eine Welt der sauberen Bürgerlichkeit, sogar in der Garage: die eingepackten Winterreifen, das Cheminéeholz, die Skier, Skischuhe, Fahrräder in der weissen, geheimnislosen Guckkastenbühne des Schweizer Mittelstands. Während von den Tischen, die Spoerri einst aufrichtete, fast das Essen herunterfiel (ein Albtraum für die Restauratoren), möchte man hier die quadratischen weissen Garagenboxen installieren, um sie zu füllen, vollzustapeln. Das Dokumentarbild wird zum Weltbild mit Ansatz zur Narration und Hang zur farbflächigen Abstraktion.

Weltkonstruktionen

Flanieren wir durch die Welt, schauen hierhin oder dorthin, lassen unsere Blicke über die Auslagen gleiten und entdecken plötzlich eine schöne Ecke, ein spannendes Lichtschattenspiel, einen ‹Bildgeruch›, der uns anzieht, dann sind wir weniger ahnungslos darauf gestossen, als wir glauben. Wir tragen viele Bilder im Kopf, mehr oder weniger bewusst, die uns beschäftigen. Bilder, die unser Sehen leiten und das Äquivalent in der Aussenwelt finden lassen. Wir haben quasi vordefiniert, was wir zu finden haben. In diesem Vorgang steckt immer schon ein Stück Weltkonstruktion. Marianne Engels Bilder beispielsweise enthalten etwas von diesem Wechselspiel, weil sich in ihren Arbeiten die Natur recht natürlich zeigt und lediglich durch Lichteinflüsse verändert, akzentuiert worden ist. Die reale Welt dient der Künstlerin als Schablone, durch die Licht hindurchfällt und den Untergrund lebendig macht. So legen einige der folgenden Arbeiten das Reale fast ganz ab, driften ins Fantastische und Unheimliche, betreten das Fiktionale.

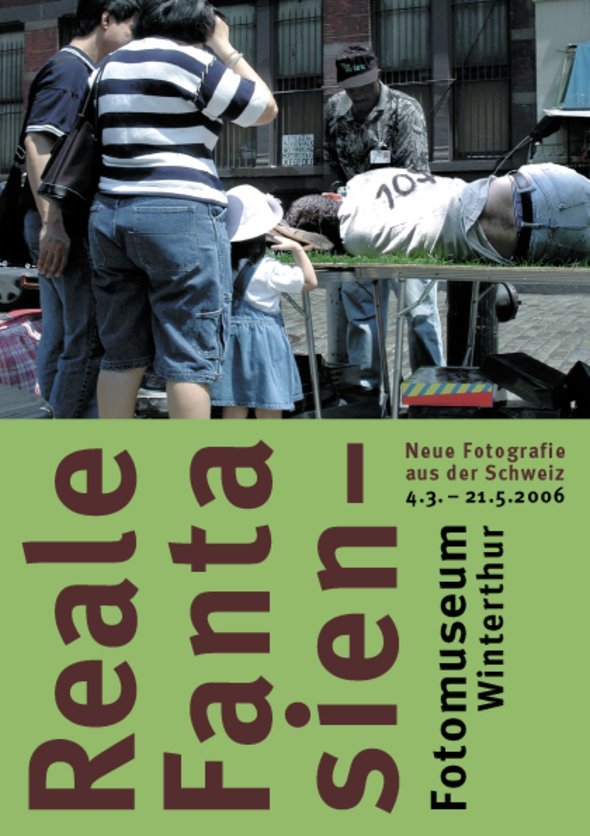

Cristian Andersen fabriziert Realität oder real Erscheinendes. Er morpht Realteile auf fantastische Weise zusammen und hält sie so in der Schwebe, dass das Gesampelte wiederum fast realistisch aussieht. «So close you could hit it with a stone», so nahe, dass man es mit einem Stein treffen könnte. Und doch ist der Zugang versperrt, scheint Verbundglas die beiden Ebenen mindestens ebenso zu verbinden wie zu trennen. Cristian Andersen ist ein Bühnenbildner der Realität und ein Bauarbeiter von Fiktionen, die lakonisch zu sagen scheinen: «Die Welt ist so. Oder vielleicht so.» Er verwebt Reales und Fantastisches, schafft zwei Welten, die ineinander übergehen. Wir starren wie der Officer und das Paar mit dem Kind auf einer seiner Szenerien und halten die Hand über die Augen, damit wir nicht geblendet werden, damit wir genauer sehen können, was da vor sich geht. Dreifaches Sehen: Wir schauen ihnen zu, wie sie schauen, dass er schaut. In diesen Perspektivwechseln bricht die Realität sich auf und fügt sich neu zusammen, wird so weit verfugt, bis wiederum ‹Strom fliessen kann›, bis eine neue Realität entsteht. Andersens Bilder sind zeitgenössische Rätselbilder, die Fragen des heutigen Daseins berühren, aufstören, wie der Wind die Plastiksäcke aufwirbelt und rote Buttons an die Backsteinmauer klebt. ‹Popkulturelle Allegorien› des Strassenlebens zum Eintauchen – für denjenigen, der keine Angst hat, sich Hände oder Denken schmutzig zu machen.

Rockmaster K, unverwüstliche Kultfigur der urbanen Szene, Künstler, Grafiker, DJ, Musiker, Filmer, kreiert eine Gegenwarts- und Zukunftsgalerie mit sich selbst als Figur, als Demiurgen, und mit Porträts von Freunden und sowie Figuren aus dem weltweiten Netz. Seine gemorphten Figuren sind Stellvertreter einer aufgebrochenen, sich grundsätzlich verändernden Welt. Sie lächeln, weinen, ‹denken› ins Bild hinein und öffnen verschiedene Vorhänge: Ironische, sarkastische und romantische Stimmungen wehen durch die Galerie und konstruieren ein fragiles, verlorenes Bild der Zukunft. Brüche, Ambivalenzen, Bastardisches entstehen durch die Eingriffe am Computer. Die Figuren scheinen Habitues einer Welt zu sein, in der das Normale das neue Fremde und Unverständliche geworden ist, die in eine Zukunft aus Bastarden von Natur und Technik, von Lächeln und Weinen, von Männern und Frauen weisen. Rockmaster K’s Bilder erscheinen mit der kohligen Rotzigkeit von low-Budget-Produktionen.

Schafft Rockmaster K befremdlich-sympathische Wesen, so scheint Marianne Engel in die Untergründe der Immerzeit einzudringen: Sie durchquert Räume und Landschaften wie eine Psychiaterin, die in die Tiefen des Unterbewussten hinabsteigt. Mit Hilfe von Taschenlampen, Strassenlampen, Fotoblitzen und mit langen Belichtungszeiten lässt sie im Dunkeln Farben aufscheinen und Formen spriessen, erzeugt eine Membrane, eine Zwischenwelt, in der alles zu leben scheint, farbig und präsent wird. Realistische Nachtlandschaften mischt sie mit der Stirnlampe einer Höhlenforscherin zu fantastischen psychischen Topografien auf. Die Erscheinungen gewinnen an unheimlicher Tiefe, Bäume wirken wie Wesen, biedere Häuser wie Hexenhäuschen. Anlehnungen an die Fantasiewelt der Kindheit, an die Märchen, den Urgrund, an das Geheimnisvolle in uns selbst sind gewollt.

Auch Ruth Blesi verschmilzt Reales und Fantastisches, Analoges und Digitales. Ihre ‹imagineered sculptures› sind imaginierte und ‹engineerte›, vorgestellte und durchgearbeitete Fotoskulpturen. Technoid aussehende Skulpturen, hergestellt aus schwarzer Knetmasse, giesst sie digitalisiert in Landschaftsbilder ein, die sie auf Reisen fotografiert hat, und verschmilzt wie eine Alchemistin der alten und neuen Welt die einzelnen Teile zum Guss einer Fiction-, einer Sciencefiction-Welt: Mal tauchen wir in eine dämmrige, feuchte, schlammige Unterwelt ab, mal fliegen wir in eine glänzende strahlende Raumschiffwelt hinaus. Die Blesi-Fantastik lässt die scharfe Grenze vorgestellter, heutiger und zukünftiger Welt durchlässig werden.

‹Circus› setzt sich auf attraktive und eigenwillige Weise mit der Konstruktion und Wahrnehmung von Raum auseinander. Die Videoarbeit von Collectif_Fact, bestehend aus einer Doppelprojektion übers Eck, basiert auf Fotos des gleichnamigen belebten Platzes in Genf. Die drei KünstlerInnen fotografierten ausführlich den Platz und animierten die Fotos zu einem wogenden Spiel von Bildern, welche die Stadt in Bewegung setzen, sie zerlegen und wieder neu konstruieren. «Versatzstücke urbaner Architektur, Schriftzüge und Passanten schweben unkalkulierbar und Schwindel erregend den BetrachterInnen entgegen. Ausgehend vom fotografischen Dokument einer realen Stadt, wird hier eine Räumlichkeit erzeugt, die indirekt auf die virtuelle 3D-Welten von Computerspielen verweist, zugleich aber die Eindeutigkeit und Geschlossenheit ihrer räumlichen Ordnung und hyperrealistischen Grafiken dekonstruiert.“ (Katrin Mundt) Die Projektion pulverisiert jede Form einer statisch-fotografischen Darstellung und nähert sich so der Dynamik des Städtischen und der Art, wie wir selbst in Wirklichkeit wahrnehmen: Unterwegs und mit Augen ausgestattet, die unserem Hirn keinen kontinuierlichen und homogenen Film, sondern Millionen von Kleinst-Eindrücken übermitteln.

Christian Waldvogel ist ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde zwischen Kunst und Wissenschaft, Wissenschaft und Fantastik. Mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit präsentiert er fantastische neue Weltkonstruktionen im Mantel von Wissenschaftlichkeit, konstruiert ein Panorama-Landschaftsbild mit den – versehentlich für wenige Minuten ins Internet gestellten – ersten Bildern, welche die Sonde ‹Huygens› vom Saturnmonde Titan zur Erde sandte, oder vermisst den eigentlichen Nord- und Westpol der Erde: «Käme man zur Erde von einem andern Stern, fände man sie um die Sonne kreisend in einer Ebene mit den würde man oben und unten messen. So gesehen liegt der oberste Punkt der Erde nicht am Pol, sondern er wandert auf dem Polarkreis entgegen der Drehrichtung der Erde.» (Christian Waldvogel) 2004 vertrat Waldvogel die Schweiz an der 9. Architektur Biennale in Venedig und präsentierte dort seine Utopie einer umgestülpten Welt. Das Projekt mit dem Namen ‹Globus Cassus› schlägt den Umbau der Erde in eine Hohlstruktur gigantischen Ausmasses vor und schafft somit die gedankliche Grundlage für die Vorstellung einer idealen Welt. Waldvogel lässt einen Dr. Gerso Chlavdilw verkünden: «Wir verfolgen den Aufbau einer der grössten Unternehmungen in der Geschichte der Menschheit: Die Transformation des Planeten Erde in ein bewohnbares Monument von majestätischer Eleganz. Alsdann begeben wir uns in die Nähe, wo wir am Äquator Meere, Länder und Wüsten vorfinden, phantastische Städte auf Stufen wie hängende Gärten, und schliesslich solche in Form von Fasern, Schwärmen und Haaren, federleicht, lichtdurchflutet und durchlässig bis in die untersten Regionen.» Und er entwickelt fast minutiös die Entwicklungsschritte der Einstülpung der Erde, als stünde der Durchführbarkeit höchstens noch finanzielle Probleme im Weg. Mittels der Fragestellung, welche sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systeme den Menschen am besten dienen könnten, fantasiert er befreiend risikovoll in den kreativen leeren Raum hinein.

HendriKje Kühne und Beat Klein haben für die Ausstellung ‹Gott sehen› im Kunstmuseum des Kantons Thurgau, in der Kartause Ittingen, ein ungewöhnliches kreisrundes Mandala geschaffen: ein Mandala der Warenwelt, ein Symbol für den Rausch, die Ekstase der Dinge in der Konsumwelt. Installiert ist es aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von Fotografien aus der Warenproduktion- und distribution, ausgeschnitten aus Prospekten, Werbeträgern, Katalogen und Broschüren und auf Karton kaschiert. Die einzelnen Teile sind jeweils mit einem zweiten Teil so zusammengesteckt, dass sie auf dem Boden stehen und zusammen betrachtet wie eine riesige Blend-Architektur, eine Stadt, wie das Sinnbild eines Netzwerks aus Pappmaché erscheinen. Die Auslegeordnung erlaubt es, sich dem Mandala von hinten zu nähern und die Installation als ein Bild für Architektur, für Urbanität wahrzunehmen. Beim Umkreisen enthüllt sich langsam der Schein der Warenwelt, strahlen uns zahllose Dingbilder entgegen, die sich beim Weitergehen allmählich in Farbmuster, in Ornamente auflösen. Zurück an den Ausgangspunkt gelangt, nehmen wir die bildlose Architektur wie eine Gegenwelt wahr, wie die Städte zur Zeit des kommunistischen Ostens. Gleichzeitig versinnbildlicht und hinterfragt die komplexe Installation aber auch die Apotheose westlicher Verkaufswelten. Ein Mandala des Materiellen als Ausdruck unserer geistigen Konstitution der Jetztzeit. Für die Ausstellung ‹Reale Fantasien› haben Kühne/Klein eine neue Version erarbeitet.

Während Collectif_Fact digitale Bilder eines realen Platzes so animieren, dass wir in eine nicht-lineare Projektion eintreten und den Platz gleichsam direkt aus dem Inneren eines Auges wahrnehmen – mit diesen Millionen von Einzelaugenblicken, die sich schliesslich zu einer räumlichen Erfahrung zusammensetzen –, baut Daniel Schibli aus Sperrholzplatten, Pappmaché, Gläsern, Spiegeln, Folien und Textilien aufwändige Kunsträume. In seinen Bildräumen, die durch die Fotografie entstehen, kontrastiert auffallend der Eindruck, dass wir eine Bricolage, eine Bastelkunst vor uns haben, mit der Einsicht, dass es sich um eine Installation handelt, die mit höchster Präzision und mit Sinn für komplexe Welten hergestellt wurde. Es sind abstrakte Räume, ohne genau lesbare Bedeutung, auch wenn der eine Raum ‹japanisch› erscheint, der andere tropfsteinhöhlenartig anmutet und der dritte ‹Flamenco auf der Baustelle› zu assoziieren scheint. Thema sind nicht diese narrativen Assoziationen, Thema ist die Anordnung, eher noch: die Auflösung der statischen Ordnung, des Festgefügten. Mit Lichtführungen, mit dem Spiel von perspektivischer Nähe und Entfernung, mit Bewegungen, Rotationen, mit gekippten Flächen, mit dem Spiel von Klarsicht und diffuser Transparenz löst Daniel Schibli die Räume, die er uns vorsetzt, wieder auf, setzt sie in Bewegung, setzt damit uns als Betrachter, unseren Standpunkt in Bewegung. Wir tanzen gleichsam auf schwebenden, schwimmenden, eintauchenden Eisplatten, durch die hindurch wir neue Räume, neue Welten wahrzunehmen meinen. Die Illusionsbühne, die der Künstler aufbaut, ist jedoch nie perfekt; immer zeigt ein Riss eine andere, auch die reale Welt, bricht so den perfekten Schein und führt uns vor, dass es sich um visuelle Denkstücke handelt.

Lineares Denken ironisiert auch Herbert Weber, und thematisiert es in seinem gleichnamigen Bild als verqueres, holziges, gequältes Denken: Nur der Zug der elastischen Hosenträger scheint noch zu funktionieren, sonst wartet die Figur offenbar vergeblich darauf, dass sich eines der Astlöcher, welche die Bretterwand übersäen, irgendwann öffnen wird und Weit- und Einsicht erlaubt. Webers choreographierte Kabinettstücke, meist in ‹freier› Natur und mit sich selbst als Protagonistenrealisiert – anständig gekleidet, korrekt frisiert –, stellen Themen des heutigen Alltags und kleinphilosophische Fragen dar und ironisieren sie. Mit Leichtigkeit wird zwischen häufig schwarzweissen Szenen und dem Titel, dem unterlegten Text, eine ironische, humorvolle Distanz aufgebaut: «Kultur der Vernetzung» spielt mit der Realität der Verwirrung, «Es wird versucht» mit dem Chaos der Auslegeordnung, «Unmöglichkeit von nicht» mit der Tatsache, dass immer etwas da ist oder geschehen ist. Umgekehrt visualisieren, verkörpern seine Bilder Begrifflichkeiten, wird «Natura morte» einem Bild unterlegt, das eine Schneelandschaft am Waldrand zeigt, auf der Herbert Weber, in weisses Tuch gewickelt, im Schnee erfroren zu liegen scheint – doch immer noch, wie in allen seinen Bildern, mit dem Werkzeug zur Bildherstellung selbst verkabelt, mit der Kamera, die durch einen Fernauslöser bedient wird. Eine poetische, amüsant bedeutungsvolle und leichte, heitere Fotowelt erschafft sich Herbert Weber, die auf behutsame Weise immer wieder an Zeichnung erinnert.

Welt–Ich–Welt

Das Gesellschaftliche, Zivilisatorische und Wirtschaftliche hat sich in den vergangenen dreissig Jahren in einer Weise verändert, dass wir wie Kaulquappen nach Luft schnappen, um gleich darauf wieder in den Strudel einzutauchen. Unser Leben hat sich rasant beschleunigt, der Rhythmus intensiviert, der innere Tonus erhöht; Hektik macht sich in und um uns herum breit. Gleichzeitig geraten alle Werte ins Rutschen. Was immer wir in die Hände nehmen, verflüssigt sich, worauf wir uns stützen, gibt nach. Was uns heute klar und fest erscheint, wird morgen nicht mehr sein. Wir entfernen uns von unserer primären sinnlichen Erfahrung, transformieren uns in Wesen, die über künstliche und mediatisierte Informationskanäle infundiert werden, wir delegieren unseren Instinkt an das Wissen, unser Wissen an die Wissenschaft, die Wissenschaft an die Wirtschaft. Tritt man näher heran, verlieren die Menschen ihren Job, und zuhause, im schönen Privaten, da gehen Mann und Frau fremd, und die coolen Kinder flippen aus. Betrachten wir unser Leben als Individuen im Zeitraffer, bei Licht und intakter Sehschärfe, dann befinden wir uns wohl mitten im schrillsten Film, den es je gab: La réalité surpasse la fiction. Labil, fragil, prekär, abgründig ist unsere Welt geworden, wir bewegen uns auf einem kritischen Grat und wissen nicht genau, ob und wann wir abstürzen werden.

Diese Explosion hatte zur Folge, dass sich die Fotografie ausführlich mit Identitätsfragen auseinandersetzte: mit dem Karussell, in dem sich das Individuum dreht, mit dem Verlust an Geschlossenheit und Absicherung, den Rollenwechseln, dem freien Fall, der Aufsplitterung des Ichs.

Nele Stecher re-inszeniert Familienfotografie, mit sich selbst und ihrer eigenen Familie, mit Vater und Mutter. Sie klappt eine Art Familienalbum auf, doch sie zeigt nicht vergrösserte Albumfotografien, sondern nachgestellte, neue, im Duktus und in der Farbigkeit von Familienfotos inszenierte Bilder. Daneben setzt sie nicht die üblichen Legenden wie ‹Mutti und Vati im Schaumbad›, sondern schreibt Geschichten aus ihrer Jugend. Mit Ironie, oft angereichert mit einem Schuss Sarkasmus, notiert sie Verhaltensweisen und Benimmregeln aus der eigenen Jugend, wobei sich nie die Frage klärt, was reale Erinnerung ist und was Fiktion. Der Grad an Autobiografischem in dieser Arbeit ist jedoch hoch, spielen doch die Originaldarsteller mit, und die Szenarien sind genährt mit Familienerinnerung. Dennoch wirkt Nele Stechers Arbeit auf spannende Weise künstlich, fiktiv. Ein Familientheater im Marthalerschen Sinn, das den Baum der Biederkeit mit Sarkasmus fällt.

Florence Lacroix hat sich eine Kunstfigur geschaffen. ‹Charlotte›, verkörpert von einer befreundeten Künstlerin, durchwandert das Erwachsenwerden einer jungen Frau: Sie wirft sich in Posen, festlich angezogen; sucht Arbeit mit ernstem seriösem Blick; zieht sich aus, lächelt, ist sittsam, feiert sich (in beträchlicher Einsamkeit) und ist hyperkativ. Diese Themen haben jeweils zu kleinen Fotoserien geführt, die Florence Lacroix zu Heften zusammengebunden hat – als handle es sich um das visuelle Tagebuch einer zeitgenössischen Europäerin, die verschiedene Stadien durchläuft, von übergewichtig zu dünn, von faul zu nervös, von konservativ zu experimentierend: «Une nature morte vivante, ennuyante, pédante, toujours dans l’attente, complaisante arrangeante, pensante perdante, peu rassurante, elle s’en vente.» (Florence Lacroix) Die Bilder mixen sorgfältig Entspanntheit und Styling, ihr Klang gleicht den Bildern in Lifestyle- und Modemagazinen. Und als hätte Florence Lacroix schliesslich selbst genug von Charlotte, nennt sie eine Serie ‹Nochmals Charlotte›.

In Alpensagen wird von Sennen erzählt, die sich während ihres Aufenthaltes auf der Alp aus Verlangen nach einem weiblichen Wesen eine Puppe bastelten. Diese Puppe, Sennentuntschi, Sennenpuppe, Tolgg oder Toggeli genannt, erwacht zum Leben und wird gebraucht. Als die Sennen im Herbst die Alp verlassen, wollen sie das Wesen nicht mit ins Tal hinabnehmen. Das Sennentuntschi aber verlangt, dass einer der Sennen auf der Alp bleiben müsse. Als die Sennen absteigen, sehen sie, wie die Puppe den zurückbleibenden Kollegen tötet, ihn häutet und die Haut auf dem Dach der Sennhütte ausbreitet. Klodin Erb und Eliane Rutishauser haben sich diese Sage für ihre gemeinsame Arbeit vorgenommen. In ‹Baby› taucht das zum Leben erwachte Abbild in Malereien und Fotografien auf, spaziert, arbeitet, legt sich hin, legt sich bereit, oder sitzt auf dem Sofa, als sei es, wie die Geweihe darüber, eine Trophäe. Es posiert für Fotografie und Malerei und hat sich, wie es scheint, teils verselbstständigt, führt ein eigenes Leben, ‹after the fact›, nach der Befreiung. So wie sich das Abbild, die Fotografie, vom ‹Vorbild›, der Wirklichkeit, löst und ein Eigenleben beginnt, so wie die Malerei zum Thema fantasiert und dabei oft realistischer wirkt als die Fotografie, so führt dieses ‹Baby› ein witziges, fantastisches und geheimnisvolles Eigenleben. Malerei und Fotografie dialogisieren in humorvoller Weise miteinander, und selbst ihre Rahmung – mit kleinen Ausnahmen sind nur die Fotografien (in Gold) gerahmt – lächelt uns vielsagend zu.

Katja Richters Bildwelt ist grenzgängerisch. Das aus Schweizer Maccaronen gestaltete und durchgeschnittene Gehirn symbolisiert die Nähe von rational und emotional, von vernünftig und unvernünftig, von kleinen und grossen Verschiebungen, von normal und wahnsinnig. In ihrer Serie ‹Ein Auge für Dein Auge› wechseln Stillleben – treibende Kartoffeln, wuchernder Schimmelpilz –, Skulpturen (Rock/Hocker), Gesten und Porträts miteinander ab und erzählen von einer nicht ganz beherrschten, beherrschbaren Welt. «Die Welt zerfällt ein wenig, wenn ich die Hand ausstrecke. Etwas kommt auf mich zugekrochen, aber wegen meiner Kurzsichtigkeit erkenne ich es nicht genau. Das macht nichts, es geht sicher vorüber. Bis dahin gebe ich dir ein Büschel Haare für einen Sitzplatz. Und ein Auge für dein Auge», schreibt Katja Richter zur Serie. Die beiden grossformatigen Landschaftsbilder zeigen jeweils eine Frau (Katja Richter als Akteurin), ausgesetzt und ausgestellt auf einer nebligen Wiese neben einem winterlich-kargen Obstbaum, oder aber den Hang hinunterkriechend, -gleitend, -fallend. Die Bilder spielen mit dem Unheimlichen, dem Bedrohlichen, dem Bruch, und manche scheinen (makaber) zu lächeln, zu grinsen.

Loan Ngyuens Fotografien unterscheiden sich in vielem von den übrigen hier gezeigten Arbeiten. Sie stehen deshalb – ähnlich jenen von Shirana Shahbazi am Anfang – am Ende dieser kleinen Geschichte der jungen Fotografie in der Schweiz. Der wichtigste Unterschied dieser Arbeiten besteht darin, dass sie Ruhe, fast kontemplative Stille ausstrahlen. Hektik ist ihnen ebenso fremd wie Fülle oder Masse. Loan Ngyuens Bilder wirken entleert, gereinigt und spärlich besetzt, die Farben gedämpft und selbst im Kontrast noch kontrolliert: Hinter einer grün und braunrot bewachsenen Düne lugt ein geometrischer, roter Dachgiebel hervor. Im hellen Sonnenlicht ausgebleichte grüne und rote Betonfarben versinken zur Hälfte im Schatten. In diese Geometrie der Architektur und des Schattenspiels fügt sich eine Figur ein (Loan Nguyen als Akteurin). Schliesslich formen auf einer offenen Fläche ein Baum mit weiter, ausladender Krone, ein weissrot gekleideter Mann und eine dunkle Metallstange ein Spannungsfeld in der leeren Weite. Die Serie heisst ‹Mobile› und spielt mit fragilen Gleichgewichten zwischen Himmel und Erde, zwischen Weite und Nähe, zwischen Landschaft und Mensch, Natur und Kultur. Bewusst lassen die Bilder eine klare Bedeutung nicht zu, sondern öffnen, atmen, bieten wenige Zeichen an, die sich zu fragilen Konstellationen formen. Immer wieder spielt dabei Loan Nguyen als agierende, spielende, schauende Figur eine Art Kristallisationsfunktion.

Reale Fantasien

Poetische Visualität oder visuelle Haikus wie bei Loan Ngyuen scheinen in der Schweizer Fotografie eher die Ausnahme zu sein. Dominant ist einerseits das Festhaltende und Analysierende und andererseits das Fantastische, das Unheimliche. In starken Amalgamen treffen wir auf reale Fantasien oder fantastische Realistik. Der (surreale) Wechsel von Realität zu Fiktion, von Fiktion zu Realität – der unter anderem für das Entstehen eines unbequemen, unheimlichen Gefühls im Kunstwerk verantwortlich ist – wird verwendet zur eindrucksvollen Darstellung von konkreten Ereignissen oder von wesenhaften Elementen im Weltdasein. Das Unheimliche und Fantastische dient als Mittel zur Steigerung der emotionalen Bereitschaft, zur Verdeutlichung des zu Verstehenden – oder allenfalls zur Läuterung. Immer wieder, wie bereits im Surrealismus, wird damit aber auf das Untergründige hingewiesen, auf das Verdrängte, auch auf die dünne Haut, die es vom bewussten, rationalen Verstehen trennt. Der Einsatz dieser Mittel begegnet den grossen gesellschaftlichen und intellektuellen Unsicherheiten heute. Die (Welt-) Lage ist schliesslich unheimlich – und das (makabre) Lachen darüber das einzig Befreiende. Wir leben inmitten von Ambiguitäten, die keine Sicherheit vermitteln. Wir floaten und treiben, mit oder ohne Furcht vor dem Fliegen. Die Bilder tun es auch.