Von der ersten Sekunde an sind wir mittendrin. Keine Einführung, keine Annäherung, keine Erklärung. Im Fernsehen werden Interviewpartner immer mit einer Sequenz eingeführt, das elegante Essen kennt das Hors d’oeuvre, Opern und Ballette beginnen oft mit instrumentalen Ouvertüren, stattliche Villen oder öffentliche Gebäude laden in den Vorraum, in die Vorhalle ein. Hier nicht. Wir fliegen direkt zwischen Mund und Hand hindurch und platzen auf einen behaarten Bauch. Reiben dann unseren Blick an stark erröteten Fingern, an alter Menschen- und buntfarbiger Reptilienhaut, kombinieren Daumen mit Nippeln, Hautfalten mit Fingerspreizungen, und schliesslich schlägt sich unser Blick an strahlend weiss blinkenden Zähnen wund, eingerahmt von leuchtend roter Ober- und Unterlippe, oder er taucht in bunte Eiscreme-Farben ein und landet direkt in einem Bauchnabel. Kein Erbarmen, keine Höflichkeit, keine Entschuldigung. Der Film geht weiter, ohne Formalitäten.

Die Geschichte der Fotografie ist voll von interessanten Entwicklungen, von technischen und bildnerischen Neuerungen ebenso wie von Verhaltensänderungen mit und durch die Fotografie. Eine der spannendsten ist die Kombination von Verringerung der Sehdistanz bei gleichzeitiger Verengung des Blickfelds. Das fotografische Sehen des 19. Jahrhunderts war ruhig und distanziert. Die Aufnahmen erfolgten mit grossen Glasplatten und Kameras auf Stativ. Die Distanz zum Motiv, zur Landschaft oder zum Menschen, war gross – so technisch gross und gebührend gross, wie es sich damals «gehörte», wie Menschen, Dinge und Landschaften eben eingebettet zu sein hatten.

Mit der Einführung von leichteren, von Kleinbildkameras, der berühmten Leica zum Beispiel, wurden die hergebrachten Standpunkte aufgelöst. Der Fotograf selbst wurde beweglicher, sein Blick wurde suchender, Personen wurden ertappt, mitten im Gespräch, beim Essen, mit der Hand an der Nase, Geschehnisse wurden freigelegt, mithilfe von langen Objektiven wurde Fernes herangezoomt, nahegebracht. Die Fotografie «entdeckte» jetzt das Verborgene, der Schnappschuss wirbelte Körper auf: das Liebespaar beim Kuss, den Milchtropfen beim Aufprall, einen Körper, der sich treppensteigend-zerdehnend offenbart. Grosse Teleobjektive, elektronische Nachtsichtgeräte störten bald die Intimität von Filmstars und die Unberührtheit des Weltalls. Der Blick verengte sich, und er wurde schärfer und zudringlicher.

Mit den elektronischen und digitalen Möglichkeiten schliesslich werden Nähe und Zuspitzung total. Zugleich offenbart sich hier erstmals in aller Klarheit, dass das Forschen und Entdecken nur die mattere Seite der Fotografie ist, die glänzende hingegen ist das Zeigen und Vorzeigen, das Präsentieren und Enthüllen: «Hier, schaut her, was wir euch zu bieten haben.» Die Geschichte der Foto-, Video- und Digitaltechnik ist der sichtbare Strang eines zunehmend gierigen Strudelns von Distanz zu Nähe, von Integrität zu Fragmentierung der Körper, einschliesslich des Vermischens von Privatem und Öffentlichem, des Verschiebens und Aufhebens von Distanzen. Das 19. Jahrhundert hat drapiert und verborgen, im 21. Jahrhundert klatschen die Geschlechtsteile von innen an den Bildschirm, so nahe und detailliert werden sie gezeigt. Also nichts mehr von der Ruhe, der Intaktheit, Integrität der Körper: Dieser pornografische Blick überschreitet alle Grenzen, stückelt auf, bietet an, macht zugänglich – und ist zudem hektisch-schnell. In Kombination von Nahsicht und Zeigegestus formt sich eine radikale Verfügbarkeit der Welt, die verbunden mit maximaler Verbreitung wie ein opulentes, gigantisches Zeichenbuffet wirkt, das immer und ewig zur Verfügung steht.

Diese Nähe und Schärfe des Blicks, die abstrahierende Fragmentierung des Gesehenen, die radikale Beschneidung des Bildes, verbunden mit der Anordnung zu einem langen Strom von Bildfetzen – im Raum als Videoinstallation, im Buch als Bildfolge – ist markanter Bestandteil der Arbeit PRIMAL. Anna Stüdeli streift durch die Stadt auf der Suche nach Billboards, nach Grossplakatwerbungen, die seit den 1970er- und 1980er-Jahren das Bild und das Gefüge der Stadt, der Städte prägen. Schon ihr Suchen von Bildsituationen, ihr scannender Blick gleicht einem wandernden Teleskop. Vor den Plakatwänden zoomt sich die Künstlerin dann in die Bilder ein, sie scheint sich festzusaugen, die Bilder mit den Augen und der Kamera abzutasten, mit zunehmend verengender Optik. Nach Hause bringt sie eine Datei voller Texturen, voller Gewebe: Haut von Menschen, Häute von Tieren, Textilgewebe, Augen, Lippen, Haare, Brauen, Nagelbette, Körperrunzeln, Lebensmittel. Sie tritt – real oder mit dem Objektiv – so nahe an diese Bildflächen heran, dass sich die Motive aufzulösen scheinen, dass sich der Träger der Bilder in den Vordergrund drängt. Wir sehen viele, viele Punkte, je nach Verfahren unterschiedliche Punktraster des Druckprozesses, die das sich Abbildende – nach der Reduktion von 3D zu 2D, nach der totalen Entkörperlichung – für die Augen der BetrachterInnen aufbereiten. Wir erkennen auch Schmierflecken, vom Aufkleben, Kleistern des Plakats, Risse des Papiers, Luftblasen vom Aufziehen oder Nahtstellen von Überlagerungen, Wasser- und Spritzflecken vom Regen und von überschäumenden Süssgetränken.

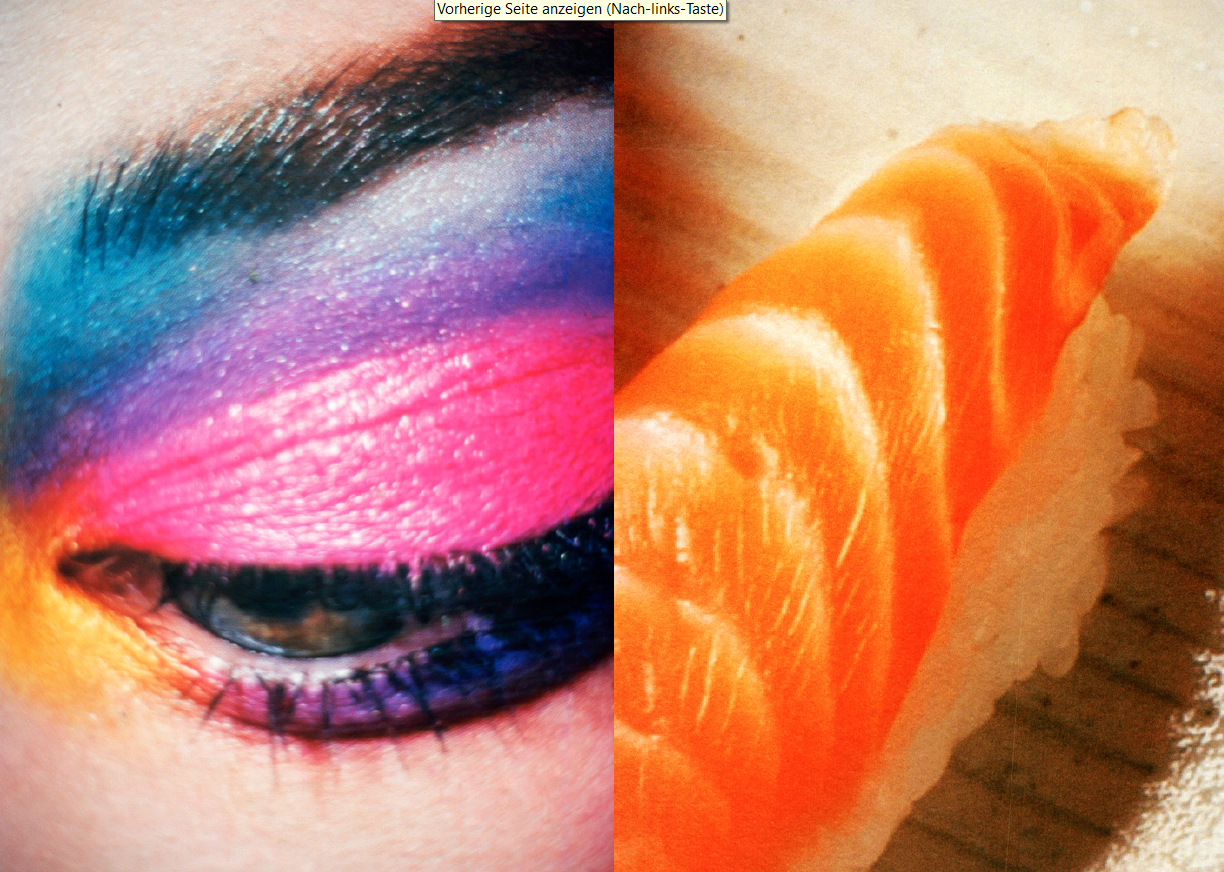

Anna Stüdeli fotografiert Augen, Augenbrauen, Haare, Hände, Beine, Unterwäsche, Wurstzipfel, Schuhe, Füsse, Salatblätter, Eier, Sandwiches. Aber sie fotografiert sie nicht in der ersten Realität, sondern in der zweiten, der fotografierten, und in der dritten, der gedruckten Realität – und in der vierten, wenn man so will, wenn die gedruckte Realität wieder ins Stadtgefüge eingebracht wird. Sie fokussiert auf die Oberflächen von Plakatwänden, stellt die Schärfe des Objektivs auf diese Flächen ein, diese Schnittstellen zwischen Bildillusion und Bildrealität, zwischen Haut und Papier, Bein und Druckfarbe, Lippen und Raster. Eine merkwürdige, eine seltsame Schnittstelle, vielleicht gar eine beunruhigende, abgründige. Es ist die Grenze zwischen Illusion und Realität. Je brillanter ein Medium ein Bild wiedergibt – in der Fotografie geschieht das durch homogene Hochglanzveredelung –, desto stärker vergisst man den Träger, und umgekehrt. Das Medium geht in der Brillanz der Darstellung und Wiedergabe gleichsam vergessen. Der Schein des Schönen, des Bildes, der Lust, der Sexualität siegt dann über die Materialität des Bildträgers. Anna Stüdeli spielt mit der Grenze von Illusion und Realität, mal tritt sie näher heran, mal bleibt sie ferner stehen. In vielen Fällen überschreitet sie sie auch, dann wirkt die Darstellung «beschmutzt», verunreinigt. Der schöne Schein wird durch die Sichtbarkeit des Mediums gebrochen, im Falle der sichtbaren Montagespuren regelrecht verschmiert. Die Illusion des Schönen, des Wunderbaren, des Bildes bricht in sich zusammen.

Die Künstlerin schmiegt sich – lustvoll offenbar, dringlich vielleicht auch – an diese Grenze. Da, wo Schönheit in Hässlichkeit umbricht, da, wo sich das Schöne, Reine als Illusion, als blosser Schein entlarvt. Sie operiert an der Grenze zum Obszönen, zum Ekligen, an der Schaltstelle von anständig und unanständig.

Ihre Bilder, die formal so viel mit Realität zu tun haben wie Fischstäbchen mit Fisch, wie Gehacktes mit Rindern, wie Konserven mit Leben (und vom Inhalt her noch weniger), operieren von Weitem gesehen wie verführerische Sirenen, von Nahem hingegen wie Partykiller. Wer genau hinguckt, dem läuft es kalt den Rücken hinunter. Die Künstlerin eignet sich diese gedruckten Realitäten an, schneidet sie zu, schneidet sie klein und stellt meist zwei Destillate praktisch nahtlos zueinander (manchmal erstreckt sich auch ein einziges Bild über die Doppelseite). Wir erkennen weiterhin die ursprünglichen Realitäten, die «gemeint» sind, sie scheinen durch die Aneignung hindurch, doch ihr neuer Status zeigt sie so verwandelt, so transformiert, beschnitten, abstrahiert, dass wir sie als neue Wesenheiten, neue Naturen, als surreal lesen. Als BetrachterInnen schweben wir zwischen Erkennen und Verkennen, zwischen Vergnügen und Unbehagen, irgendwo auch zwischen Lust und Ekel. Wie wir es vom Surrealismus und seiner Lust am Brechen von Anständigkeit, von Gewohnheit her kennen, nur ins Heute, in die Jetztzeit transportiert.

Ihre Bildpaare sprechen aber auch von Gewalt. Von der Gewalt der Abstraktion, des Zuschneidens, des Dekontextualisierens, von der Gewalt, die jedem Bildermachen innewohnt, der Gewalt der Reduktion von Natur, von Körperlichkeit in zweidimensionale, geruchsfreie Fläche, der Fragmentierung des Körpers, des Kontextes und der Komplexität des Lebens. Bilder ziehen selbst Gewalt an. Bildern entspringt Kraft, Macht, Gewalt. Sie wollen nicht nur repräsentieren, sondern zeigen, präsent, monstrativ sein, wie Jean-Luc Nancy in seinem Aufsatz «Bild und Gewalt» schreibt: «Jedes Bild ist eine Monstranz. Das Bild ist monströs […] Das Bild ist die wundersame Zeichen-Kraft einer unwahrscheinlichen, aus einer nicht konstruierbaren Unruhe hervorgegangenen Präsenz. Diese Zeichen-Kraft gehört der Einheit an, ohne die es kein Ding, keine Präsenz, kein Subjekt gäbe. Gleichwohl ist die Einheit des Dings, der Präsenz und des Subjekts selbst gewaltsam.» Und gewaltsam sei sie «kraft eines Strahls von Gründen»: Sie müsse auftreten können, sich den verstreuten Vielheiten entziehen, vereinfachen können, sie muss sich aus dem Nichts erheben, sich nach aussen darstellen, all das ausschliessen, was sie nicht sein soll. Eine gewaltsame Vereinfachung zugunsten der eigentlichen Präsenz, schreibt Nancy. Auch davon sprechen die Bildpaare von Anna Stüdeli. Sie sind, beabsichtig oder unbeabsichtigt, starke Sinnbilder dafür.

Wir betreten also dieses Bilderbuch auf eigene Gefahr. Wir blättern wie durch buchgewordene Teppichmuster, durch abstrakte Flächen, stechende Augen, abgründige Münder hindurch. Angezogen, verführt, abgestossen, verschreckt. Ein permanentes Hin- und Herpendeln, das mit der Zeit nachdenklich macht. Oder wie die Künstlerin selbst zu ihren – heute mehrheitlich skulpturalen –

Arbeiten schreibt: «Der immerwährende Konflikt des Menschen mit der Natur äussert sich in unserem Bedürfnis, diese zu kontrollieren, zu dominieren und zu unterwerfen. Trotz unserer Bemühungen, uns vom Animalischen zu emanzipieren, bleiben wir ihm in triebhafter Anziehung verbunden. Mich fasziniert die enorme ambivalente Kraft dieses Paradoxons. Ein Machtspiel zwischen Abstossung und Anziehung – eine stetige, nicht endende Bewegung.» Der scharf beschnittene Buchblock mit den randabfallenden Bildgeweben wird zu einem Objekt: dem Primal-Objekt der schmerzlich-lustvollen Natur von Bildern.