Die Bilderwelt des Abendlandes ist seit Jahrhunderten voller Gewaltdarstellungen. Körper kollidieren, prallen aufeinander auf, zerbersten, explodieren; Körper werden angeschossen, verletzt, aufgeschlitzt, vergewaltigt und verstümmelt; Körper werden hingerichtet, gehängt, geköpft, durch Stromstösse ausgelöscht. Blut läuft aus, Leichen werden verscharrt, weggeschwemmt, verbrannt. Offenbar braucht Gewalt Bilder, zieht Gewalt Bilder an. Und offenbar auch brauchen Bilder Gewalt. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Die Bilder wirken wie Benennungen, die durch die Darstellung trösten, das Grauen zu fassen versuchen. Oder sie sind aufputschend, elektrisierend für alle, an denen das Grauen für einmal vorbeigezogen ist. Sie lesen sich aber auch wie Mahnmale, wie visuelle Gesetzestafeln, wenn darin staatliche, judikative Gewalt dargestellt wird. Manchmal wollen sie aufklärerische, anklagende Manifeste, religiös-moralische Anklagen sein, dem Grauen allgemein, vor allem aber dem speziellen, abgebildeten Grauen ein Ende zu setzen. Und schliesslich sind sie, heute vor allem, auch auflagesteigernd. Bilder des Grauens, Schreckens, Mordens und Brandens: Sie faszinieren aus den angeführten Gründen, aber auch aus einer Lust heraus, ins Dunkle, in die Schattenseiten des zivilisierten, geordneten Lebens zu schauen. Ein Voyeurismus der Gewalt und der Gewaltdarstellung.

Umso inniger leben wir im Alltag mit der radikal umgekehrten Vorstellung, mit der Idee, unsere Körper seinen weitgehend integer, sie seien, obwohl sie sich in die Welt wagen, ihr ausgesetzt sind, homogen und intakt. Nur der natürliche Lauf der Zeit kann ihnen etwas anhaben, das Altern, das Krankwerden. Hingegen: Das Grässliche, Mörderische, das Monströse ist das Andere. Es wird visualisiert, aber es ist nicht hier, nicht jetzt, nicht bei mir, bei uns! Wird diese fragile Konstellation durchbrochen, wie das bei 9/11 geschah, fährt eine schwere Verletzung wie ein Blitz durch die individuelle und nationale Identität.

Dieses Verständnis vom eigenen Körper als verlässlicher, unersetzbarer geschlossener Hort des Seins, scheint sich in letzter Zeit neu zu definieren. Der eigene Körper wird zum Beispiel geritzt, gepusht, gespritzt. Er magert ab, richtet sich aus. Überformt und durchdrungen von vielen kulturellen Körperbildern, von neuen, teils widersprüchlichen Identitäten wandelt er sich vom intakten, integeren «Haus» zu einem Werkzeug, das neu geschliffen, neu poliert, das trainiert, optimiert, nachjustiert wird, in das bei Bedarf eingegriffen wird. Mit radikaler Körperaskese, mit hormonellen und chirurgischen Eingriffen wird der eigene Körper den neuen Erfordernissen, dem sich wandelnden, von kulturellen Vorstellungen, von Labels und Brands geprägten Selbst-Bild angepasst. Seine Integrität wird geschlitzt. Der eigene Körper wird zum Anderen, das für verschiedene Zwecke eingesetzt wird. Dabei ist die Linie zwischen Verschönern und Verstümmeln, zwischen Anpassen und Zerstören dünn, die Grenzen zur Verstörung, zur Selbstauslöschung sind schmal und durchlässig. Neue, radikale Vorstellungen lassen bedeutendere Eingriffe zu, irritieren das Selbstverständnis, die Gegebenheit des Körpers – bis zu seiner Zerstörung.

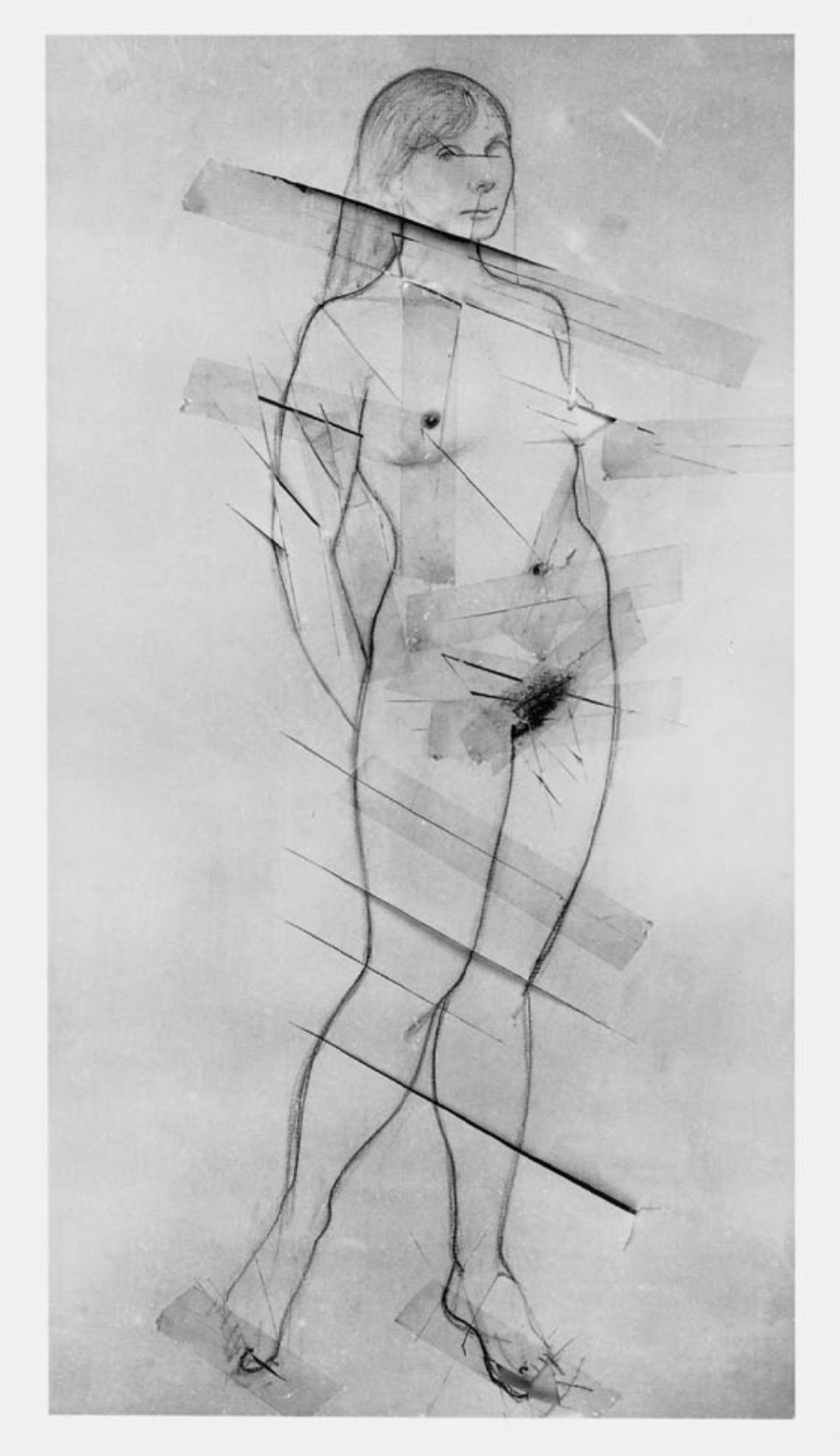

Sophie Calle reflektiert in der Arbeit «La lame de rasoir» (Die Rasierklinge, 1988) in delikater Weise über das Bildwerden von Gewalt, über die Spannung zwischen sichtbarer bildlicher und versteckter realer Gewalt: «Ich arbeitete täglich zwischen 9 und 12 Uhr als Aktmodell für eine Zeichenklasse. Und jeden Tag, drei Stunden lang, zeichnete mich ein Mann, der immer in der ersten Reihe ganz links sass. Mittags holte er dann eine Rasierklinge aus seiner Tasche und zerfetzte seine Zeichnung, als würde er unter einem Zwang stehen. Ich sah ihm dabei zu. Dann verliess er den Raum. Die Zeichnung blieb als Beweis auf dem Tisch. Dies wiederholte sich zwölf Tage lang. Am dreizehnten Tag erschien ich nicht zur Arbeit.» Ein feines, vielschichtiges Spiegeln des Umstandes, dass Bilder selbst Gewalt anziehen, dass Bildern auch Kraft, Macht, Gewalt entspringt.

Bilder wollen nicht nur repräsentieren, sondern zeigen, präsent, (de-)monstrativ sein. «Jedes Bild ist eine Monstranz. Das Bild ist monströs», schreibt der französische Philosoph Jean-Luc Nancy und fügt bei: «Das Bild ist die wundersame Zeichen-Kraft einer unwahrscheinlichen, aus einer nicht konstruierbaren Unruhe hervorgegangenen Präsenz. Diese Zeichen-Kraft gehört der Einheit an, ohne die es kein Ding, keine Präsenz, kein Subjekt gäbe. Gleichwohl ist die Einheit des Dings, der Präsenz und des Subjekts selbst gewaltsam.» Sie sei das aus unterschiedlichen Gründen: Sie muss auftreten können, sich der verstreuten Vielheiten entziehen, vereinfachen können, sie muss sich aus dem Nichts erheben, sich nach aussen darstellen, all das ausschliessen, was sie nicht sein soll. Eine gewaltsame Vereinfachung zugunsten der eigentlichen Präsenz.

Es bleibt offen, was bei Sophie Calles fotografierter Zeichnung mit dem Schnitt der Klinge alles geöffnet wird – die Monstranz des Bildes, die Präsenz der Frau, das Bildermachen, die Zeichenfertigkeit, die eigenen sexuelle Fantasien? Jedenfalls birgt die Zeichnung gedanklich die Möglichkeiten zur mönchischen Selbstkasteiung wie zum angekündigten Mord.