Rastlos? Nein. Etwas ruhelos? Vielleicht. Von der ersten Seite des Buches an sind wir unterwegs, quer durch die Stadt. Da geht einer vor uns, ein zweiter, dritter, kreuzt unseren Weg, später noch einmal, entlang einer Autostrasse, auf dem Schleichpfad einen Abhang hinunter, neben den Bahngeleisen. Fast immer sind Männer unterwegs, als haben sie alle für eine Weile die Ruhe verloren. Gefolgt vom Blick des (für uns) unsichtbaren Fotografen. Unterwegs rennt uns im strahlenden Sonnenschein ein Hund entgegen - er rennt mit seinem eigenen Schattenbild um die Wette -, dann steht uns eine Matratze, verquer in eine Abschrankung gesteckt, vor der Sicht und verdeckt Obdachlose. Aus einem Baum sticht, an einer Stelle festgebunden, ein grosser Fahrradreifen hervor und zeichnet im Bild einen Kreis, ein O oder eine Null in die Landschaft. Daneben im Buch ein Klettergerüst, eine Kletterarchitektur für Kinder, die schon lange wegbleiben. Die Farbe des Metallgerüsts blättert kontinuierlich ab, all die Schutzlappen, die darum gewickelt sind, kommen nicht dagegen an. Gegen die Buntfarbigkeit und strahlende Hinterglas-Beleuchtung von Smartphones kann Reales nur wenig ausrichten, das ist eine mögliche Lesart dieser Fotografie. Am Schluss der einleitenden Sequenz stecken zwei Stangen im gleichen Erdloch, ein Kreuzzeichen aus Lochblech, eine T-Stange aus festem Eisen. Zweimal vermessen, zweimal zu unterschiedlicher Zeit markiert, und, so liest man es, mit dem gleichen Resultat: Ja, punktgenau da. Hoch aufgereckte Zeichen eines Systems unsichtbarer Vermessung, versteckter Geometrisierung und Funktionalisierung der Natur. Nach zwei weissen Seiten das eng geschnittene Porträt eines nachdenklichen Mannes.

Später zweimal der Blick auf je einen Rücken, der eine schüchtern aufrecht im grüngelben Hemd, von einem ledernen Tragriemen diagonal geteilt, der andere gebeugt, in sich zusammengesunken, in einer abgeschabten schwarzen Lederjacke sitzend, offenbar unterwegs, mit Pause. Danach führt der Weg hoch hinauf, auf einen Platz über der Stadt, über dem Stadtteil, ein Weg mit totem Ende, wie ein Abstellgleis, auf dem vor hoher und schwerer Einzäunung aus Drahtgeflecht die Bodenplatten zögern, ausscheren, wegbröckeln, ihre Führungs-, ihre Leitkraft verlieren. Ende des Weges hier, aber keineswegs Ende des Blicks. Die Sackgasse erlaubt einen weiten offenen Blick in die Stadt hinein. Kein pittoresker, ausgewählter, weit eher ein sachlicher, konstatierender, ein Normalblick.

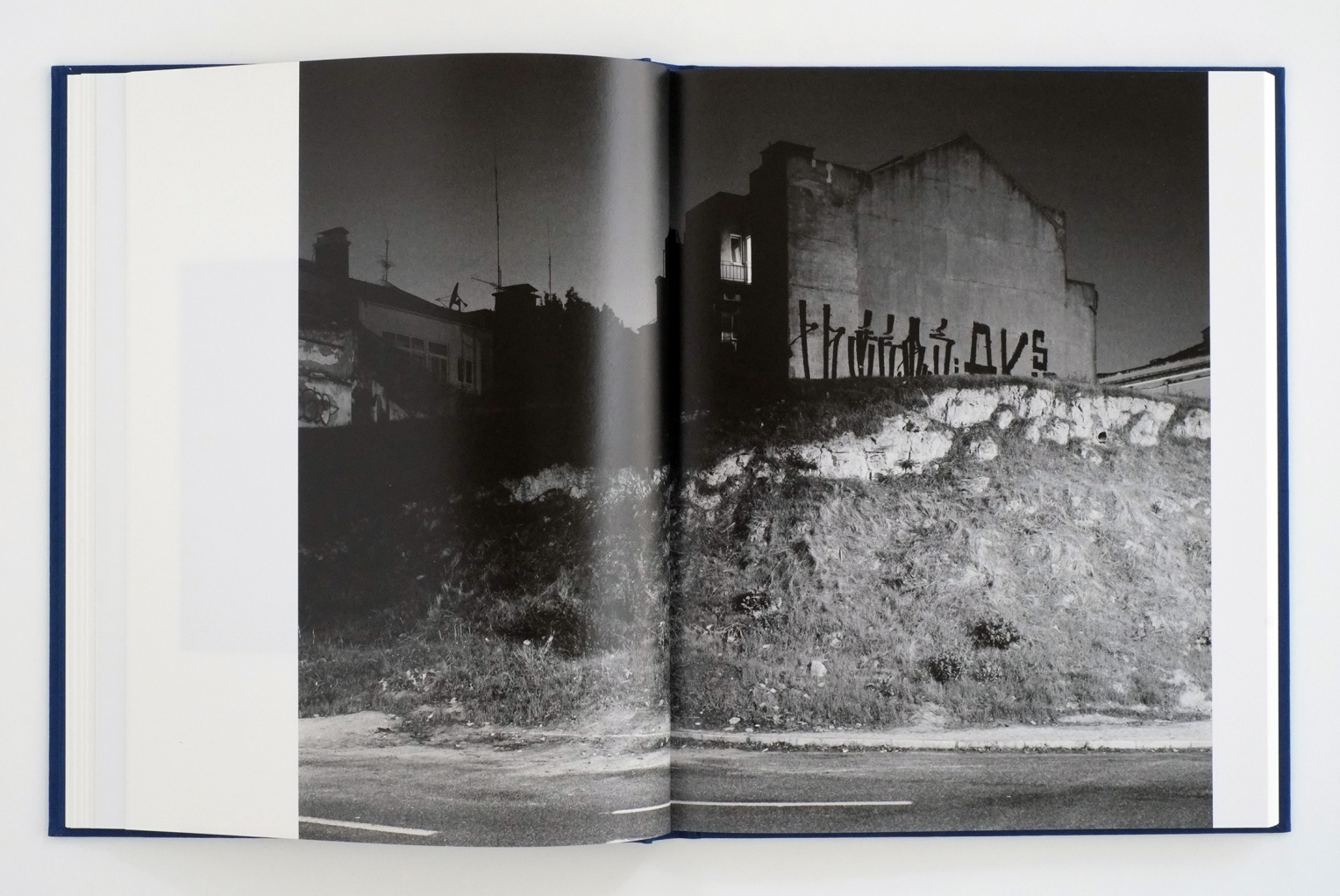

Ein Mann sitzt und ruht und wartet, die Arme auf den Knien abgestützt, im Schatten eines Baumes auf einer Böschung, er hat Zeit, er schaut weg. Auf einer Anhöhe oberhalb einer Mauer erkennen wir die Statue eines Wachsoldaten. Wir schauen ihm von hinten auf den Rücken, verfolgen, wie er in strammer Wachposition mit Gewehr, Bajonette und Helm streng nach rechts blickt. Er steht Wache und hält Andenken in einem Friedhof aus dem Kolonialkrieg in und mit Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. Gefolgt von einem älteren Mann im Anzug, der vorsichtig über eine Abkürzung einen Abhang runterzirkelt, in der Hand eine Mappe aus Nylon, im Hintergrund ein Geschäftsgebäude von Santander Totta. Weiter, anderswo, eine Reihe von Brettern, die roh zu einer Brücke zusammengenagelt sind, zu einem Steg über einen kleinen Bach, der Hinterhöfe voller wildwuchernder Pflanzen verbindet. Schliesslich blicken wir leicht geblendet auf eine Strasse im grellen Sommerlicht, mit einem Meer verstreuter, verwehter Plastikabfälle, weiss, blau, orange, darin ein Mann, tief vornübergebeugt, unklar, ob er den Abfall scannt und sammelt oder ihn selbst verstreut hat. Hier wie anderswo im Buch sind wir es gewohnt beizufügen: ein schwarzer Mann, während wir nie „ein weisser Mann“ schreiben, weil das „Normale“, „Übliche“ doch nicht extra betont werden müsse. Die „schwarzen“ Männer und Frauen stammen meist aus ehemaligen portugiesischen Kolonien. Und zum Schluss des Beginns, der ersten Etappe diese hohe, helle, grobverputzte Wand, frontal vor unseren Augen, ein verschlossenes, bis nach oben zugemauertes Tor. Abstraktion und Konkretion, Zeichen und Geschichte in einem. Kein Zugang mehr. Die Zutrittswege haben sich hier offenbar verschoben, Funktionen wurden eines Tages geändert.

Wir alle – Betrachter, Betrachterinnen, Kurator, Editor, Verleger – steigen mit André Cepeda in die Stadt Lissabon ein, betreten, begehen sie von verschiedenen Seiten, immer wieder von neuem, mäandern mit ihm durch eine Stadt, die auch für ihn relativ neu ist. Vor zwei Jahren ist er, zusammen mit seiner Partnerin und ihren gemeinsamen Kindern, aus Porto hierhergezogen – nach einigen Umwegen. Nach frühen Jahren in seiner Geburtsstadt Coimbra, nach langen Jugendjahren in Holland, nach einem intensiven Leben in Porto, in „seiner“ Stadt, wie er sagt. Er erwandert, erschleicht, erringt sich nun diese neue Stadt, er gräbt sich in sie ein, stösst sich an ihr ab, sucht in ihr, schaut, beobachtet, befragt und durchkämmt sie – weniger in deskriptiver Art, in der Form einer Übersicht, einer Landkarte, eines mapping der Stadtrealität entlang markanter und weniger bekannter Punkte, sondern weit stärker, als wolle er mit seiner Kamera den Stadtkörper Lissabon anstossen, erkunden, verfolgen, überprüfen, durchlöchern, sich an ihm reiben, in ihn absteigen, insgesamt also seine Sinne, sein Denken an diesem neuen grossen Gegenüber, diesem neuen Drinnensein, in einer Struktur, in einem Körper, schärfen.

André Cepedas Projekt wirkt – in meiner Leseweise – wie ein einziger langer, mal stockender, mal beschleunigender, mal ruhender Gang durch die Stadt, bei hellem Tageslicht, in der Dämmerung, im Dunklen, Düsteren der Nacht, auf vielen verschiedenen Wegen, die sich kreuzen, die hinauf- und herabführen, ins lockende und zugleich abweisende Glitzern der Businesswelt hinauf oder aus der saugenden Finsternis der Abwässer heraus. Ja, er geht die Stadt von unterschiedlichen Seiten an, dringt in sie ein, aber doch kaum in die guten Viertel, in die teuren, repräsentierenden und auch wenig in die touristischen Gegenden. Irgendwann in der Mitte des Buches streicht er dann doch an Hightech-Fassaden vorbei, an Glas und Stahl. Es blenden ihn Reflexionen von Licht auf Metalloberflächen, es leuchtet grellfarbiges Aluminium-Elox aus dem Dunkeln auf, doch all diese Gebäude wirken geschlossen, verschlossen, sind abweisend, ausgrenzend, offenbar nicht für jedermann gedacht, nicht für alle und nicht zu jeder Zeit. Die Fotografie von André Cepeda stösst sich an ihnen ab, die Gebäude weisen ihn ab, die Architektur wirkt abschreckend. Das Volk einer Stadt ist nie so eins und einig, wie wir uns das immer wieder erträumen und erhoffen.

André Cepeda erforscht die Stadt. Dabei bleibt er jedoch meist draussen. Wir finden kaum Innenaufnahmen in seinem Projekt, als stosse er an den Fassaden ab, an den Haustüren, den Fenstern, als sei die Stadt noch nicht bereit, ihn aufzunehmen, als traue er umgekehrt dieser Stadt, diesem Leben, diesen Wegen durch sie hindurch und seiner Orientierung noch nicht allzu stark. Wenige Male nur betritt er ein Gebäude, eine Wohnung, besucht einen Bekannten, porträtiert ihn und sein Wohnzimmer, schaut nach links in eine Ecke, dort zum Fenster, durch das Licht einströmt, da zur Lampe, oder, weniger geordnet, in das Düstere, Schmutzige einer Treppe, einer Ecke, die in den Keller hinunterführt. Dann doch dieser eine graugrüne Innenraum, mit laufendem Fernseher, mit curryfarbenem Badetuch, zwei Türen, die sich überlappen, Vorhang hochgerollt, oben rechts und links je ein Bild, unten links eine Tasche, unten rechts ein geflochtener Korb. Der Raum wirkt wie der Innenraum aller Innenräume, ein Pars pro toto bestimmter Lebensformen, er wirkt wie die Spiegelung einer bestimmten Aussenwelt. „Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt“, Titel eines berühmten Buches von Peter Handke, formuliert die Erkenntnis, dass jeder Satz, bei André Cepeda jedes Bild, eine Geschichte hat. Mit dem Ergebnis, dass „die satzweise Beschreibung der Aussenwelt sich zugleich als Beschreibung der Innenwelt, des Bewusstseins des Autors erweist, und umgekehrt und wieder umgekehrt“. So wie all die Durchgänge, Strassen, Ecken ein Stadtgeflecht ergeben, so wirkt die Anordnung dieses Innenraumes wie das Innengeflecht, das Psychogramm seiner Bewohner und Bewohnerinnen. Der Bewohner hier scheint unterwegs zu sein. So, wie der Fotograf.

Nicht da, schon wieder weg, unterwegs da vorne, da drüben: Es gibt nur wenige Kontakte, direkte Begegnungen mit einem Gegenüber. In einzelnen Konfrontationen entstehen hingegen eindringliche, auch leicht abgründige Porträts: die stark an ihrer Zigarette ziehende Frau mit blonden langen Haaren, leuchtend-blauem Shirt, dunkler Sonnenbrille, eingetaucht in glühendes Abendlicht; eine Frau im tiefblauen Nachtbild, mit silberner Haarsträhne und aufgerissenen Augen, ebenfalls auffallend intensiv rauchend; das Doppelporträt einer Frau mit wilder roter Haarmähne, in Schwarzweiss erst, dann in Farbe, im Halbprofil, dann mit direktem Augenkontakt – das sind rare, aber starke Augenblicke von Direktbegegnungen. Nicht immer erkennen, erfahren wir, ob die Porträtierten den Fotografen ebenfalls so intensiv wahrgenommen haben. Den Männern folgt er in der Regel, zeitverzögert kreuzen sich ihre Wege, den Frauen hingegen steht er gegenüber, steht er nahe, hier lässt er, hier lassen sie Nähe zu.

André Cepeda scheint den Hunden, den Streunern, den Wegen der Nachtschwärmer und Arbeitslosen durch die Kanäle eines komplexen Organismus zu folgen. Doch fast immer stumm, wenn dieses Wort bei Fotografie einen Sinn haben kann, mit lautlosem Kontakt, dafür aber mit stark erhöhter Aufmerksamkeit, mit einer Wahrnehmung, die das Riechen, das Tasten, das Sehen zu einem einzigen grossen, einem umfassenden Sinn zusammenzuführen scheint. Seine Wege unternimmt er jedoch nicht mit einer kleinen Schnappschusskamera, wie man vermuten könnte, nicht mit einem Smartphone, wie sie die Klickszene so schätzt, sondern mit einer Grossbildkamera, einer Viewfinder-Kamera, immer mit dem Stativ unter dem Arm und dem schwarzen Tuch in der Tasche. Von der Energie der Stadt, vom Gefühl der Nacht, von einsamen, menschenleeren Plätzen her gesehen, wirkt der Einsatz dieser fotografischen Mittel erstaunlich, auf den ersten Blick sogar kontraproduktiv oder gar „gefährlich“. Denn wann immer André Cepeda ein Foto machen will, verschwindet er für die Zeit der Aufnahme unter dem schwarzen Tuch. Das heisst, er setzt sich aus, macht sich verwundbar, verliert für den Zeitpunkt der Wahl des Ausschnittes und des Auslösens der Aufnahme die Kontrolle über sein „Dasein“. Als Gegenwert erhalten er und wir als Betrachter, als Betrachterinnen diese grosse Intensität seiner Bilder, diese Eindringlichkeit, mit der sie vor uns liegen oder hängen, die Dichte an Informationen, verbunden mit einem reichen und akzentuierten Tonumfang. Das grosse Format und die manchmal lange Aufnahmezeit verdichtet und verstärkt gleichsam die fotografische Kraft, das fotografische Ausschneiden und Wiedergeben – ganz abgesehen vom Blickwinkel, vom Standpunkt des Fotografen und der gewählten Distanz zum „Motiv“, zum Abzubildenden, zum Darzustellenden.

André Cepedas Fotografie ist nicht konzeptuell, sie folgt nicht einer vorgefassten Struktur, einem klar ausformulierten Konzept, sie ist in diesem Sinne auch keine statistische Bestätigungs- und Belegdatei, vielmehr ist sie gesehene, gelebte, erfahrene Fotografie, erwanderte, erfühlte, gerochene, geschmeckte Fotografie. Er setzt sich einer Situation, vielen Situationen, unterschiedlichen Zeiten, verschiedenen Grauzonen aus, in diesem Fall der Stadt Lissabon. Er durchwühlt diese Stadt, folgt seinem Instinkt, seiner Neugier, seinem Willen, sich der Realität der Stadt auszusetzen, sich ihr anzunähern, in sie eintauchen. Eine persönliche Form von visueller Stadt- und Sozialarchäologie der Jetztzeit. Obwohl er eben meist mit einer Fachkamera, mit einer grossen Box und einem Stativ unterwegs ist, und mit einem Negativformat von 4x5inch fotografiert, wirken seine Bilder doch oft so, als habe ein streunender Hund sie aufgenommen, der mit seiner feuchten Schnauze die Stadtoberflächen, die Strassenbeläge, die Hausfassaden, die Plättelung eines Treppenhauses abtastet und die verschiedenen Materialien, Ecken, Situationen mit eingebauten Sensoren erforscht. Dann geht es weiter.

Entstanden ist so die eindringliche Ballade einer Stadt, ein visuelles Lied der gebauten Stadt, der Architektur, ein Chor des Systems Stadt, des Zusammenlebens, der individuellen und kollektiven Existenz und ihrer Machtverhältnisse. Bildfetzen der Gesellschaft heute, oft von ihren ausfransenden Rändern her gesehen, an denen wir die Qualitäten einer Gesellschaft am besten erkennen können. Zeichen der üblicherweise auf Volltouren laufenden Motoren der Wirtschaft sind hier ausgeklammert. In Fortsetzung seiner früheren Projekte, unter anderen von Depois (2016), Rien (2012) und Ontem (2010), erneuert er in Ballad of Today seine Intensität, sein Ringen mit der Realität, präzisiert seine Bildersprache, getränkt in seiner körperlichen, emotionalen und gesellschaftlichen „Verfassungslage“.

Im Buch hier, aber noch ausgeprägter materialisiert in Ausstellungen markieren Grossbilder eine Zäsur, einen Haltepunkt. Künstler und Kurator, Künstler und Editor strukturieren so gemeinsam den Fluss, die Felder der Bilder. Diese Grossformate lesen sich wie die Versuche eines visuellen Mappings, eines Aufschlagens einer (ungerahmten) Karte. Sie sind Haltepunkte, Wegmarken, Übersichtstafeln gefolgt von behänden Schritten, von gesteigerter Aufmerksamkeit, vom sich verändernden Blick des Fotografen beim Gang durch Ort und Zeit. An einer Stelle blickt er auf einen schwefelgelben Telamon, einen Atlant, eine dieser übergrossen Atlasfiguren, die wie die Karyatiden, aber vornübergebeugt und muskulös, einen Teil der Architektur, bestimmte Bauglieder tragen, kommentarlos. In der griechischen Mythologie trägt Atlas ja den ganzen Himmel. Befragt sich hier der Fotograf nach seinem eigenen Tun? Spiegelt er sein gegenwärtiges an historischem Schaffen? Dieses Bild legt es uns nahe.

Um Existenz geht es in diesem gesamten Projekt immer wieder. Um die Existenz der Stadt, der Menschen, des Fotografen. Die Frage nach dem Dasein weht durch die Bilder hindurch, als sanft streichelnder Wind, als kräftiger Gegenwind, als scharfer Seitenwind. André Cepeda fragt sich in seiner Bild- und Stadtforschung: Wo bin ich da? Was tue ich hier? Wer bin ich überhaupt? Mit Zusatzfragen wie: Was geht hier vor sich? Was ist real, was echt, was falsch? Was beeinflusst wen und wann? In diesem Sinne steht er in einer grossen fotografischen Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg, im Feld der subjektiven Wirklichkeits-, Existenz- und Wahrheitssucher wie Robert Frank, Daido Moriyama, Nan Goldin, Anders Petersen und einigen anderen mehr. Im Gegensatz etwa zu Ed van der Elsken, der bei dieser Suche immer die Aufmerksamkeit der Welt auf sich selbst gezogen hat, nimmt sich André Cepeda aber zurück, im Gegensatz zu den Explosionen einiger Vorgänger geht er gleichsam auf leisen Sohlen durch die Welt, stetig fragend, suchend – nach dem Greifbaren, Verlässlichen, nach der Wertigkeit des Realen, nach dem Sinn von Existenz.

Ziemlich genau in der Mitte des Buches stehen fast farblos die Wörter „I will never surrender“ auf eine grob verputzte hellorangene Wand gepinselt. „Ich werde niemals aufgeben, niemals kapitulieren“, auch wenn ich einmal den falschen Weg genommen habe, auch wenn das Leben dann und wann stockt, immer wieder mal schmerzt. Wie einen energetischen Bild-Dreiklang spüren wir dieses Widerständige auch in den allerletzten drei Fotografien im Buch: Eine eindrückliche schwarzweisse, helldunkle Treppe, die ebenso hinunter ins Dunkle wie ans Licht hinausführt. / Eine mit breitem Pinsel schrill-orange gestrichene Wand, die unseren Blick aufschreckt, die uns weckt. / Eine Hausfassade mit Treppen und Schaufenstern in „high key“, in fast totaler Auswaschung und Ausleuchtung des Realen ins helle Weiss. Aus dem Schatten in „gleissendes Licht gezerrt“, wie sich die Kritikerin Brigitte Werneburg bei Paul Graham’s American Night fühlte. Ins Dunkle gestossen, ins Leuchtende gezerrt, dem Hellen, Lichten übergeben bei André Cepeda, am Schluss seiner Ballad of Today. Vielleicht zu sehen, zu lesen und zu verstehen als Weckruf an uns Betrachter und Betrachterinnen des Buches? Ein Weckruf des Realen? Des Seins, des Lebens, des Widerständigen?