Über Walter Keller nachdenken, bedeutet auch, über mein eigenes Leben nachzudenken. Nein, wir waren keine Jugendfreunde, keine Pfadifreunde, spielten nicht gemeinsam Handball, teilten nicht – die Spielform „Jules et Jim“ war Mode damals – eine Freundin gemeinsam. Wir waren persönlich gar nicht so eng, jedenfalls lange Zeit nicht. Bei aller Neugierde, mit der Walter Keller mich zu allem und jedem ausfragte, nachhakte, weiter bohrte, hat er, umgekehrt, immer sehr hartnäckig geschwiegen, wenn meine Neugierde erwachte und eine persönliche Färbung annahm. Dann lenkte er gekonnt ab, seine Antworten wurden so kurz und schnoddrig, wie er es gerne mochte. Jedes Nachfragen erstickte im Keim.

Doch seit wir uns zum ersten Mal persönlich trafen, in der Malatesta Bar am Hirschenplatz in Zürich, hat sich Walter Keller wie eine Boje durch mein berufliches Leben gezogen. Wir hatten uns öfters an der Uni in einem Seminar getroffen und sassen uns erstmals gegenüber. Er sprach so begeistert und eindringlich von der Gründung der Zeitschrift „Der Alltag“ und hielt mir dabei nervös ein graues A-4-Heft unter die Nase, dass ich bis heute der Meinung war, die Nummer 1 in den Händen zu halten. Kurt Eckert, einer der beiden frühen Gestalter, radelte mit dem Velo vorbei, und gemeinsam vermittelten sie mir das Gefühl, gleichsam der Heftpremiere beizuwohnen. „Wieviel weiss ein Pöstler wirklich?“ war auf dem Umschlag rot angestrichen. „Masseusen über sich, ihre Kunden und den Sex“; „Der Juniorchef: Die Arbeiter sind so wie erwartet“; „Jekami-Singen in englischem Pub“, „Bösartiges zum Jahr des Kindes“ stand zudem fett in weissem Grau geschrieben. Und als Gegengewicht zum monochromen Grau des Umschlags (und zum damaligen Grau der Stadt Zürich) rief das Heft in (verzweifelter) Ermunterung: „Mehr als grau!“. Der Autor René Merz schloss darin seinen satirischen Beitrag „Die Kinderlein kommen!“ mit dem Seufzer: „Ich weiss nicht. Übertreibt man es nicht mit dem Kinderkult, der jetzt über uns hereinbricht? ….. Kinder, Kinder! Ist denn nicht längst schon, wie unsere nationale Kinder- und Jugendinstitution trefflich plakatierte, ‚Jedes Jahr ein Jahr des Kindes‘?“ Merz konnte 1979 kaum ahnen, wie stark sich Kinder zum grossen umfassenden Lebensprojekt entwickeln sollten.

Das Heft, das Walter Keller vor meinen Augen zappelnd öffnete, durchblätterte und schloss, wieder durchblätterte, von hinten nach vorne und zurück, war schon die Nummer 4, im 2. Jahrgang, erschienen im Januar 1979. Das Gespräch elektrisierte mich, ich wollte unbedingt mitmachen, Teil davon sein. Ich hatte mein Studium unterbrochen, weil ich da vieles, unsicher und schnöd zugleich, langweilig fand, war für ein knappes Jahr nach London gefahren, und mühte mich nun wieder an der Universität Zürich ab. Ein Projekt wie der „Der Alltag“ gab meinem vagen Suchen, meinem jugendlichen Irrlichtern auf merkwürdige Weise Halt und Richtung. Es dauerte noch ein wenig, bis ich mich tatsächlich an die Bocklerstrasse nach Schwamendingen begab, um anfänglich nebenbei, als Junior, nach dem Studium eine Jahr lang vollamtlich für „Der Alltag“, das „Korrespondenzblatt“, „Das Sensationsblatt des Gewöhnlichen“, wie es im Untertitel hiess, zu arbeiten.

Die beiden Herausgeber Niklaus Wyss und Walter Keller, beide Volkskundler, richteten ihren suchenden, forschenden Blick nicht auf das Exotische in der Welt, sondern betrachteten den Alltag vor Ort und anderswo als das Objekt des Interesses, der Begierde. Ethnologie nicht im Dschungel, in der „Dritten Welt“, in zivilisationsfernen Wirklichkeiten, sondern vor Ort, um die Ecke, beim Starren auf die eigenen Füsse, beim langsamen Bewegen der grossen Zehe. Im Editorial von Heft Nr. 4 rechtfertigten sich die beiden über ihr Tun, weil sie, wie sie schreiben, bei vielen Lesern auf Unverständnis gestossen seien. „Den Alltag als Thema in einer eigens dafür geschaffenen Publikation zu behandeln, schien eine Provokation zu sein; dies umso mehr als wir redaktionell für uns in Anspruch nahmen, der Weltverbesserung genaue und ausgedehnte Beobachtungen vorzuziehen.“ Genaue und ausgedehnte Beobachtungen, statt Weltverbesserung; zeigen, was der Fall ist, statt ideologisierte Meinungen, ausführlich, präzise, dafür ohne Ausrufezeichen: Für dieses Credo wären sie ein Jahrzehnt zuvor um einen Kopf gekürzt worden, jetzt hiess es lediglich, ihre Beiträge seien zu langatmig und langweilig, statt Spannung und Unterhaltung böten sie nur Banalitäten. Der Widerstand schien sie dennoch beeindruckt zu haben, jedenfalls liessen sie sich zu einer Art von Leitbild ihrer Zeitschrift hinreissen. Zentrale wissenschaftliche Referenzfiguren waren die beiden Soziologen Norbert Elias und Henri Lefebvre, und Arnold Niederer, der Volkskundeprofessor, bei dem sie in Zürich studiert hatten.

Verknappt und zugespitzt steht in Heft Nr. 4: Wir alle durchleben einen Alltag. Wir leben ihn unbewusst und selbstverständlich. Wir wollen gar nicht über ihn nachdenken, weil uns das nur verunsichern würde. Und werden wir herausgefordert, dann reagieren wir mit Ablehnung. Wir sind Meister der Verdrängung, schreiben sie, und ziehen uns gerne auf die gelernten Vorstellungen von „normal“ und „abnormal“ zurück. Wir reagieren noch abweisender, wenn wir aufgefordert werden, unser eigene Unsicherheit und Unruhe genauer anzuschauen. Dabei erlebten wir doch selbst immer wieder Befremden oder Trauer über die Anstrengungen und die Seltsamkeiten des Lebens.

Da dieser Alltag für „alle Geschehnisse und Entscheidungen in einem viel grösseren Masse verantwortlich als allgemein angenommen“, da die Lebensgewohnheiten auch für grössere Entwicklungen ausschlaggebend seien, wollten die beiden Herausgeber sich dem Alltag widmen und formulierten als Ziel: „‘Der Alltag‘ fordert dazu auf, die eigene Lebenswelt, ihre Möglichkeiten und Verhinderungen als gemachte und nicht als natürliche zu erkennen. Wir meinen, dass sich die Auseinandersetzung mit Banalitäten lohnt, dass sich das überlegende Eingreifen in den eigenen und fremden Trott lohnt. In diesem Sinne meint ‚Der Alltag‘, dass es Not tut, sich der Unruhe nicht allzu schnell zu verschliessen...“. Eine Losung, die auch heute noch taugen würde. Nein, kommerziell nicht, das sicher nicht. Mit dem wichtigen Zusatz: „Wir wollten das Bewusstsein der vielen, die darzustellen wir uns vorgenommen hatten, nicht gleich als entfremdet und damit als ‚falsches Bewusstsein‘ apostrophieren.“ (zit. nach Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Band 76, 1980)

Letztlich führten sie fort, was Soziologen und Ethnologen in den siebziger Jahren gefordert hatten: so wie die Vorstellung, die westliche Kultur sei, weil aufgeklärt, fortgeschritten und höher entwickelt, den „wilden“, „unterentwickelten“ Kulturen überlegen, ersatzlos zu streichen sei, so sollen auch die Hierarchietreppen zwischen High and Low, zwischen Hochkultur und Alltag aufgeweicht, aufgeschlagen, gestrichen werden, zumindest in der Aufmerksamkeit und Wertschätzung angeglichen werden.

Anfänglich gab es nur einen Büroraum an der Bocklerstrasse, dann zwei, und im schmalen Zwischenraum stand bald eine Reprokamera, mit der wir die Lithos für den Druck selbst hergestellten. Nicht immer zum Vorteil des Drucks. Die Hefte verliessen die Offsetdruckerei Holend an der Hardturmstrasse oft mit blassen, kontrastlos gedruckten Fotografien. Das hat dem Heft jedoch nicht wirklich geschadet, seine Gestaltung versteckte sich hinter Lucius Burckhardts Behauptung: „Design ist unsichtbar“. Zuerst erschien es als A-4 grosser Druck mit Klebebindung, dann, weit billiger, als geheftetes A-5-Blatt, mit schwarzem Druck auf hellgrünem oder orangenem Naturpapier. Von den ersten Finanzwirren etwas erholt, wechselte es von der Klammerheftung wieder auf Klebebindung, wurde umfangreicher, und erreichte später bleibend sein gedrungenes A4-Format. Die Sorgfalt im Umgang mit der Fotografie nahm schrittweise zu. Das Heft mit Walter Pfeiffers Szenen-Alltag, seinen russigen Schwarzweiss-Fotografien über fast 50 Seiten, „an der Grenze zwischen alltäglicher Belanglosigkeit und mondän-starhafter Pose“ (Nikolaus Wyss, 1/81), quälte sich noch über die sossige Unfarbe von frühem Recyclingpapier, während „Metropolis“ von Franz Gloor und Roland Schneider, der „optische Vergleich zwischen New York und Gerlafingen (Kt. Solothurn)“ in Heft Nr. 5/82 fast befremdlich brillant auf glänzendes Kunstdruckpapier gedruckt worden war. Diese Ausgabe beschäftigte sich unter dem Titel „Von Schwamendingen nach Pailly, von New York nach Gerlafingen“ mit der Zentrum-Peripherie-Problematik. Nikolaus Wyss wurde in dieser Zeit zum heiteren Experten in der touristischen Erschliessung trüber, durchschnittlicher Normalität. Seine Schwamendingen-Sightseeings sind legendär und mögen Fischli Weiss zu ihren Schwamendingen-Fotos angeregt haben. In diesem Heft dachte er über Quartiertourismus nach.

Irgendwann haben sich die beiden Herausgeber entfremdet, zerstritten und, wie es in der Pressemeldung grosser Unternehmen heissen würde, im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Ich muss grad abwesend gewesen sein, entweder real, weil ich an der Lizentiatsarbeit arbeitete, oder weil mich mein Erinnerung im Stich lässt. Plötzlich war nur noch Walter Keller da, obwohl doch Nikolaus Wyss nur einen Stock höher wohnte, und wir weiterhin dort oder im Nebenhaus beim Maler Thomas Müllenbach zu Mittag assen. Ein bis zum Tod von Walter Keller unveröffentlichtes Video von 1983 (Kamera: Dorothee Hess) suggeriert auf schelmische Weise, die Trennung sei möglicherweise auf persönliche Gründe, ja auf Beziehungs-, allenfalls sexuelle Gründe zurückzuführen. Mein Beitrag kann das Geheimnis der Trennung nicht lüften, dafür schildert ein banales Beispiel, wie unterschiedlich die beiden Charaktere gewesen sind: Nikolaus Wyss liebte es, das Mittagessen zu geniessen, es in Ruhe einzunehmen, ja ein klein wenig zu zelebrieren. Selbst in den wirklich kargen Tea Rooms im Kreis 12, an der Saatlenstrasse bei der Migros um die Ecke beispielsweise. Walter Keller seinerseits brachte einen Stapel Manuskripte mit an den Tisch. Während er seinen Teller Spaghetti verschlang, redigierte er munter seine Manuskripte. Ohne kaum je richtig aufzuschauen. Danach stand er auf und drängte zum Gehen. „So, los jetzt, gehen wir!“ Während Nikolaus Schwamendingen alltags-touristisch erschloss, also einer Art „Upgrade“ unterzog, liess Walter alles zu „Schwamendingen“ gerinnen. Das Stimmungsbarometer schwappte eine Weile lange hin und her. Ein „Gruss aus Schwamendingen“ kann unterschiedlicher nicht sein, obwohl beide die „Nase im Wind“ hatten, so der Titel der Nachrichtenrubrik im „Alltag“, und beide die Auflösung von High and Low und die Umkehrung von Zentrum und Peripherie anstrebten.

Nach meinem Abschluss an der Universität Zürich stieg ich vollamtlich beim Alltag ein. Einstieg ins Berufsleben: Grafische Gestaltung, Aboverwaltung (der rund 2000 Abonnenten), Fotolithos, Redaktion, Drucküberwachung, Schreiben – und Fotografieren. Ein Jahr lang lernte ich von der Pike auf, eine Zeitschrift zu produzieren. Ich kommentierte Zusatzstoffe in Lebensmitteln, fotografierte die städtische Wohnsiedlung „Riedtli“, in der ich selbst wohnte, editierte das Heft zum 25. Geburtstag der Schweizer Autobahnen, liess Bilder, als symbolträchtiger Einfall im Layout explodieren. Walter Keller honorierte meine Vollbeschäftigung erstmals monatlich mit 1‘200 Franken. Nach einem Gespräch mit einem Verleger, einem langjährigen Freund, kehrte er an die Bocklerstrasse zurück und erklärte mir in seiner gekonnt schroffen Art die Betriebswirtschaft eines Verlages: „Ja, hör mal, für die 1‘200 Franken musst Du dem Verlag das Sechsfache einbringen, also 7‘200.- Franken.“ Zehn Jahre später forderte er die Offenlegung meiner Lebenskosten, um mein Salär als Direktor des neuen Fotomuseum Winterthur festzulegen. Im gleichen Zeitraum finanzierte er dem Industriefotografen Giorgio Wolfensberger mit 5‘000 Franken die Ausrüstung, um eine Firma für Multimedia-Schauen, für das vordigital-konzertierte Dia-Schauen in Umbrien zu starten. Walter schleuderte in Geldfragen hin und her, von einem Extrem zum anderen, von peinlich genau kalkulierend bis auffallend grosszügig. Hier Protestant, da Katholik, hier Schweizer, dort Italiener (mütterlicherseits). Als selbständiger Kulturunternehmer finanzierte er das eine Projekt mit einem anderen, mit dem nächsten oder übernächsten. „Der Alltag“ war kaum selbsttragend, sicher keine Einnahmequelle, dafür schrieb Walter Keller Konzept um Konzept, hauptsächlich für das Kulturprozent der Migros, für die damalige Leiterin Ariane Kowner. Ein Quersubventionierer in eigener Sache und im Stundensatz, wie viele Kulturschaffende, damals und heute. Ein brillanter analytischer Geist, ein exzellenter Macher, ein präziser Lektor, der sich mit Geld leider oft verheddert hat. Beim schleichenden und 2006 brüsken Niedergang des Scalo Verlags dann grundlegend. Ein paar kurze Jahre lang hatte er mit George Reinhart nicht nur einen Freund und Unterstützer, sondern auch einen Mitdenker in finanziellen Fragen zur Seite.

1983 wurde ich von der Kulturzeitschrift „Du“ als Redaktor eingestellt. Das führte zu einer fünfjährigen Trennung. Scharf und verletzt zu Beginn, mit der Zeit „weicher“, doch erst die gemeinsame Idee, ich solle für den Alltag eine Art von Lexikon über 55 zeitgenössische Fotografen in der Schweiz schreiben, führte uns wieder zusammen. Um gleich danach gemeinsam ein umfangreiches Buch für die Ausstellung „Wichtige Bilder – Fotografie in der Schweiz“ zu planen, die Martin Heller und ich für das Museum für Gestaltung kuratierten. Es war das dritte oder vierte Buch im „Verlag der Alltag“, das der Fotografie gewidmet war. Zuerst erschien Roland Schneiders „Zwischenzeit“, sein letzter fotografischer Auftritt, bevor er für lange Zeit in mentaler Unsicherheit verschwand, dann Robert Franks „The Lines of my hands“, die Revision und Neuedition eines einst in Japan publizierten Buches, nun verlegt in „Parkett/Der Alltag Publishers“, schliesslich Koni Nordmann & Heiko Sobel (Hrsg.): „Ich kann nicht mehr leben wie Ihr Negativen“ (Verlag der Alltag, 1990, vertrieben durch Parkett/Der Alltag Publishers).

WK, wie er mit Kürzel signierte, hatte die Kunstzeitschrift „Parkett“ zusammen mit Jacqueline Burckhardt, Bice Curiger und Peter Blum in Zürich lanciert und in den ersten Jahren auch produziert. Die intensive Beschäftigung mit Kunst hat seinen Blick auf die Fotografie verändert. In der Alltag-Zeit war er, in meiner Erinnerung, weitgehend ein Volkskundler, Ethnologe, der die Fotografie als Quelle, als visuelles Zeugnis des Alltags, aber nicht so sehr als eigenständiges Bildmedium mit eigenen Regeln wahrnahm, Ende der achtziger Jahr begann ihn Fotografie als Fotografie, die Fotografie als Kunst zu interessieren. Er eröffnete den Buchladen „Folio“. Ein schmaler Schlauch in der Zürcher Altstadt, in dem erstmals kleine Ausstellungen stattfanden, zum Beispiel mit den Chromalines der Airport-Fotografien von Fischli Weiss. Der Buchladen verschob sich bald vom Hechtplatz in einen Hinterhof oberhalb des Centrals und trat neu unter dem Namen „Scalo“ auf. Die Namensänderung hatte die Neue Zürcher Zeitung bewirkt, die unter dem Namen Folio ein Wochenmagazin auf den Markt bringen wollte. Ein Geldbetrag und eine Reihe von ganzseitigen Inseraten in der NZZ erleichterten Walter Keller den Namenswechsel. Giorgio Wolfensberger, der sich inzwischen erfolgreich in Città della Pieve in Umbrien niedergelassen hatte, lieferte den neuen Namen. Scalo heissen in Italien die Umschlagsplätze. Während die Dörfer meist auf den Hügeln angesiedelt sind, erstrecken sich Güterbahnhöfe entlang der Zugslinien im Tal. Wolfensberger schickte Walter ein paar Fotos, auf denen Schilder mit dem Wort „Scalo“ abgebildet waren.

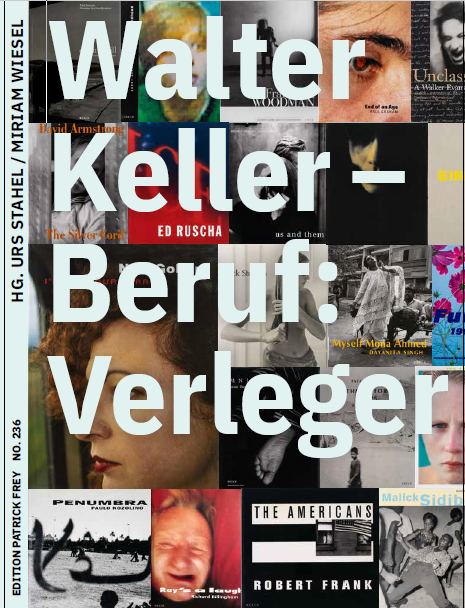

In diesem Hinterhof in der ehemaligen Hutfabrik Welti, zuerst im Erdgeschoss, dann auch im 1. Stock, entstanden unter dem Namen Scalo Books & Looks ein Buchladen, eine Galerie und ein Verlag. Der Scalo Verlag entwickelte sich innert weniger Jahre zu einem der weltweit führenden Verlage für Kunst-, vor allem aber für Fotografiebücher. Zusammen mit seinem Geschäftspartner George Reinhart, später zusätzlich mit Patrick Frey als Unterstützer, als Investor, lancierte Walter Keller eine hochkarätige Buchreihe, die die Vorstellungen des Fotobuchs ein gutes Stück weiter getrieben hat. Mitbeteiligt waren der Grafiker Hans Werner Holzwarth, die Lektorin Miriam Wiesel, die Druckerei von Gerhard Steidl und eine Handvoll weiterer Freunde. Im ersten und einzigen brauchbaren Fotobuchladen der Schweiz waren Marianne Müller und Martin Jaeggi die prägenden Figuren. Scalo veränderte die Fotobuchwelt der neunziger Jahre nachhaltig. Die Bücher von Nan Goldin, Paul Graham, Boris Mikhailov, Robert Frank, Gilles Peress, Lewis Baltz, Larry Clark, Richard Prince, Roni Horn und vielen anderen wirkten wie eine Reihe diskursiver Models, wie intellektuelle Schönheiten, die die Möglichkeiten und die Akzeptanz der fotografischen Kunst mit Stolz aufführten. Paul Graham schrieb mir nach dem unerwarteten Tod von Walter aus New York: „Dreadful news. I am so sorry to hear that. Quite a shock - our generation is not supposed to go just yet. And it will be hard on you, as you worked together for so long and so closely for decades. At least we know he changed the landscape and appreciation of photography. All the way from little Zurich, to make a global transformation on the publishing and understanding of photographs. That is a real achievement worthy of his life and energy.”

2005 schloss Walter Keller, nach einem Umzug an die Schifflände in Zürich, den Buchshop. Daniele Muscionico fragte ihn in der NZZ vom 23. Juni 2005 zu Beginn eines längeren Interviews: „Herr Keller, kaum haben Sie Ihre Buchhandlung von der Weinbergstrasse an den Limmatquai disloziert, schliessen Sie schon wieder. Was ist falsch gelaufen?“ Und Walter Keller antwortete als erstes: „Der Binnengrund ist folgender: Ich dachte, man könnte den Buchverkauf stützen, in dem wir im ersten Stock auch Originalfotos offerieren. Doch der Kunstverkauf ist unter den Erwartungen geblieben. Der externe Grund: Die entscheidenden Käuferkreise sind in den letzten zwei Jahren finanziell unter Druck geraten, der frei verfügbare Einkommensanteil sinkt. Wenn sich Zürich eine Buchhandlung in der Qualität von Scalo wünscht, dann gibt es an einer solchen Zentrumslage folgende Lösung: eine Stiftung oder einen Verein auf halb kommerzieller Basis gründen - oder einen Mäzen finden. Wir hatten in der Buchhandlung 2005 im Vergleich zu 2004 etwa 65 Prozent Umsatzzuwachs; doch ohne mäzenatische Rückendeckung reicht auch das nicht.“ Ein Jahr später ging auch sein Verlag Konkurs. Ein Doppelreich der Fotografie nahm sein bitteres, tragisches Ende. Der finanzielle Niedergang hatte sich schrittweise angekündigt. Ein erster Schuldenschnitt, eine Umschuldung reichte nicht. Seit George Reinharts Tod begann das Kleinimperium Scalo in ersten kleinen Schritten zu wanken. Der stolze, scharfsinnige Intellektuelle Walter Keller verlor sich zusehends in der Finanzbuchhaltung. Auf eine weitere Frage von Muscionico, ob das Kunstbuch als Prestigeobjekt irgendwann ausstirbt wie die Holzheizung, antwortete Keller: „Das glaube ich nicht. Aber es sind auf dem westeuropäischen Buchmarkt Strukturbereinigungen notwendig! Der wichtigste Kunstbuchhändler, Walther König, hat mir das in seinem Brief bestätigt, wenn er schreibt: «Der europäische Markt für Fotografie-, Kunst- und Designbücher, die teurer sind als 50 Euro, bricht zusammen.» Und selbst der Buchhandel kann gewisse Scalo-Titel billiger bei Amazon in Amerika kaufen als hier bei uns, beim Vertreiber! Der Buchverkauf war für Scalo nie ein Kerngeschäft, und ich hatte nie die Absicht, am Rattenrennen zwischen den Verlagen Taschen, Phaidon und Steidl teilzunehmen. Zudem habe ich mir geschworen, dass ich niemals einen Titel im Sortiment haben will wie: ‚Das lustige Buch der Zürcher Bären, illustriert von Rolf Knie‘.“

In die Anfangszeit des Scalo Verlags fällt auch die Gründung des Fotomuseum Winterthur. Die Gründungsanekdote dazu geht so: Walter Keller und George Reinhart lernten sich über die Figur Robert Frank kennen. George Reinhart co-produzierte 1988 den Film „Candy Mountains“ von Robert Frank. Parallel dazu arbeitete Walter Keller mit Robert Frank am Buch „The Lines of my hands“. Im gleichen Zeitraum fand im Musée de l’Elysée in Lausanne eine Retrospektive mit dem fotografischen Werk von Robert Frank statt. Dieses Dreieck erzeugte den Impuls, die Idee eines Fotografiemuseums in der deutschen Schweiz anzudenken und in die Wege zu leiten. Geschärft durch eine Zerrüttung zwischen Robert Frank und Charles-Henri Favrod, dem damaligen Leiter des Musée de l’Elysée, plante George Reinhart, eine Gruppe von Sammlern dazu zu bewegen, möglichst viele Werke des Schweiz-Amerikaners hier in der Schweiz zu behalten. Der Plan scheiterte – einzig George Reinhart kaufte etwa 30 Fotografien von Frank –, führte aber in neuer Form zur Gründung des Fotomuseum Winterthur. Walter Keller schrieb dazu im Frühjahr 1990 ein dreiseitiges Absichtspapier; er traf sich mit mir und George Reinhart im Frühsommer 1990, nach der Eröffnung und Publikation von „Wichtige Bilder – Fotografie in der Schweiz“, an der Quellenstrasse 27 zu einer ersten Sitzung. George Reinhart hüstelte bereits, lange bevor meine Finger die Packung Zigaretten aus der Hemdtasche gegriffen haben. Nur zweieinhalb Jahre später eröffneten wir das Museum, genau am Freitag, 29. Januar 1993. Die möglichen Standorte und entsprechenden Konzepte änderten ein paarmal, zuletzt entschieden wir uns für die ausgediente Textilfabrik und Schreinerei an der Grüzenstrasse, die sich unter dem Begriff „Kultursagi“ in Winterthur einen ersten Namen gemacht hat. Zuvor besuchte Richard Avedon persönlich und mit seinen Porträts aus „The American West“ die „Kultursagi“, anlässlich seines Vortrags 1991 im Kunsthaus Zürich. Während die Kultursagi und die Bilder von Avedon Andreas Reinhart, dem Bruder von George gehörten, war es von der ersten Stunde an klar, dass hier kein Privatmuseum gegründet werden soll, sondern ein Museum für Fotografie, das dank mäzenatischer Hilfe entstehen kann, aber durch einen grossen Verein und durch Subventionen der öffentlichen Hand breit abgestützt ist. Ein Museum, das sich der diskursiven Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie verschrieben hatte.

Die Rollen waren klar verteilt: George Reinhart war der erste Stiftungspräsident, Walter Keller der Vereinspräsident, und ich übernahm die Aufgabe, das Fotomuseum Winterthur als Direktor und Kurator zu bespielen. Der Scalo Verlag und das Fotomuseum gingen in ihrer Programmierung eigene Wege, doch alle ein, zwei Jahre kam es zu Überschneidungen, zu geplanten oder ungeplanten Joint Ventures. Mit Nan Goldin, Roni Horn, Wendy Ewald, Lewis Baltz, Gilles Peress oder Hans Danuser zum Beispiel. Walter Keller spielte im Hintergrund die Rolle eines engagierten Botschafters für das Fotomuseum Winterthur. Ihm und seinen Reisen und Geschäften war es zu verdanken, dass sich das Museum in New York so schnell einen guten Namen machen konnte. Dank ihm konnte das Fotomuseum Winterthur 1997 die Nan Goldin-Ausstellung vom Whitney Museum of American Art in New York übernehmen und später von Roni Horn „You are the weather“ zeigen. Als Vereinspräsident und später als Stiftungsratspräsident war er eine loyale, solidarische Stütze meiner Arbeit als Direktor, auch wenn die Sitzungen des Vereins oft in einen Gockelkampf ausarteten: Zwei Streithähne, die vor allen anderen Vorstandsmitgliedern argumentativ aufeinander einhackten. Walter setzte sich in seinen kleinen weissen Peugeot 104 und fuhr nach Winterthur. Auf dem Weg dahin entwickelte er neue Ideen, wie der Verein, das Museum weiter entwickeln werden könnte. Diese Ideen vertrat er dann eloquent und vehement vor dem Vorstand und traf dort einerseits auf (weibliche) Bewunderer und andererseits auf den Widerstand des Direktors, der für sich in Anspruch nahm, nicht 30 Minuten, sondern 3 Tage oder 3 Wochen lang darüber nachgedacht zu haben. Doch genau dieses freundschaftliche Macho-Game trieb unser Denken und Handeln in Sachen Fotografie immer weiter. Der Streit vor Publikum war Reibungsverlust und Antrieb für neue Projekte zugleich.

Entsprechend einschneidend war sein Rücktritt als Stiftungspräsident, entsprechend schrecklich war es mit ansehen zu müssen, wie er sich in einen finanziellen Abgrund ritt, und wie er danach für zwei, drei Jahre in eine persönliche Krise fiel. Walter Keller, Schnelldenker, scharfsinniger Analytiker und Systemdenker mit Kapazität, zog sich bei Schwierigkeiten immer sofort zurück. Er machte gravierende Geschäftsprobleme nach dem Tod von George Reinhart weitgehendst mit sich selbst aus. Verweigerte jede Diskussion, verstummte in der Kommunikation fast gänzlich. Es war körperlich spürbar, wie glühend sein Terrain geworden war, wie stark ihn die finanziellen Schwierigkeiten in Beschlag nahmen, so sehr, dass er selbst in der inhaltlichen Programmierung seines Verlags zum Schluss seine Sicherheit verlor. Nach dem Crash, nach der Auszeit, war der Weg zurück zäh. Er selbst war anfänglich voller Ressentiments, voller Ärger, und er litt daran, wie einstige Freunde die Strassenseite wechselten, wenn sie ihn kommen sahen. Erst sein Erfolg mit der Ausstellung „Kapital“ im Landesmuseum Zürich schien ihm schlagartig neues Selbstwertgefühl einzuflössen.

Nach dieser Ausstellung war er verwandelt. In den letzten drei Jahren seines Lebens wirkte er wie neugeboren, war zwei, drei Jahre lang voller neuer Lebensenergie, leidenschaftlich, scharfsinnig, pointiert, kuratierte spannende und attraktiv inszenierte Ausstellungen im Landesmuseum, nebst dem «Kapital» zu Themen wie «Witze», «Märchen» oder zur Geschichte der Schweiz, die er zusammen mit seinem Jugendfreund Christian Gehrig in gekonnt orchestrierten Schnipseln aus Schweizer Filmen visualisierte. Gleichzeitig beriet er den Chefredaktor des «Blicks» und schrieb sattelfeste Kommentare zu heiklen politischen und gesellschaftlichen Themen. Wer immer ihm in seinen letzten Tagen und Wochen begegnet ist, war begeistert von seiner analytischen Schärfe und seiner sprachlichen Schlagfertigkeit und genoss seine sichtbare Lebensfreude und Produktionslust. Seine rare Mischung aus Lust am Denken und am Machen, Realisieren, Produzieren und sein furchtlos-lustvolles Hin-und-Her-Pendeln zwischen hoher Kunst und Alltagskultur tauchte von Neuem auf, diesmal gepaart mit einem Mass an Liebenswürdigkeit, wie es seine Freunde von ihm bisher nicht gewohnt gewesen waren. Zum ersten Mal entstand das Gefühl von tiefer Freundschaft. Eine berufliche Freundschaft war es immer schon gewesen.

Wir sassen im Sommer 2014 vor dem Restaurant neben seiner Galerie und schäkerten, wie Statler und Waldorf, die beiden alten Quälgeister in der Muppetshow, darüber, wie verspannt die Frauen nebenan ins Yoga gingen und wie verklärt sie eine Stunde später wieder rauskamen. Ja, Walter und die Frauen, das würde die Perspektive auf ihn radikal verschieben. Walter und seine Schwester ebenso. Walter und seine Jugendfreunde, seine Angestellten, seine Geschäftspartner, seine Fotografen und Fotografinnen, sein dichtes Netzwerk in Zürich, Berlin und New York. Und Walter und seine Tochter, natürlich. Jede Perspektive würde ein anderes, weicheres oder schärferes, helleres oder dunkleres Licht auf Walter Keller werfen. Er lebte eine Reihe von Leben, parallel und überlappend, aber nie vereint, mit frischem Hemd, Zahnbürste und Deo in dunkler Sporttasche unterwegs. Auf keinen Fall hat er je zum grossen, Walter Benjaminschen Show-down geladen. Da zog er sich lieber, den Kopf gesenkt, links und rechts ein paar Bemerkungen zumurmelnd, vorzeitig aus dem drohenden Rampenlicht zurück.