Das Porträt im 19. Jahrhundert gleicht einem kleinen, privaten Theaterstück. Der zu Porträtierende richtete sich her, kleidete sich gebührend und machte sich auf den Weg zum Fotografen. Dort trat er ins Studio, das mit seinen vielen Requisiten – Stühle, Polstersessel, Vorhänge, Bilder, Statuetten – einer Kleinbühne ähnelte, und wurde in dieses Zubehörraster eingepasst. Hintergrund und Mobiliar wurden ausgewählt, Position und Haltung geprobt – «Wollen Sie nicht ein Buch in den Händen halten?» –, und schliesslich wurde das Licht gerichtet. Meist handelte es sich um Tageslichtstudios, denn es war noch nicht möglich, ausreichend starkes künstliches Licht zu erzeugen. Also wurden Stoffrouleaus an den Fenstern und Oberlichtern ein- oder ausgerollt, bis genügend starkes Licht, jedoch ohne zu blenden, auf das zu fotografierende «Objekt» fiel, und die Modellierung der Figur durch Licht das beabsichtigte Ergebnis zeigte. Schliesslich wurden Hilfsgegenstände herangeschafft, Stützen für den Fuss, für den Nacken, für die Hand, je nach Position der Figur. Diese Werkzeuge waren notwendig, weil die Lichtempfindlichkeit des verwendeten Fotomaterials noch gering war, die Aufnahme in der Regel rund 30 Sekunden dauerte – zu Beginn der Fotografie waren es gar gut und gerne 20-30 Minuten. Während dieser Zeit sollte sich die Figur nicht bewegen. Ein klein bisschen tat sie es, zum Leidwesen des Fotografen, meist dennoch. Das Einfrieren gelang so nicht vollständig, ein Hauch des Zeitablaufs ist darin zu spüren. Heute schätzen wir manchmal gerade diese minimale Bewegungsunschärfe und werten ihre Wirkung auf uns als grössere Tiefe des Porträts.

Der zu Porträtierende machte sich auf, ein fotografisches Bildnis von sich zu erhalten, das ihm ähnlich sah, das dem Bild, das er von sich und seiner gesellschaftlichen Stellung hatte, möglichst nahe kam. Je nach Vorstellung des Fotografen und des zu Porträtierenden entstand so ein eher privates oder eher öffentliches Bild, ein Bild das eher die Erscheinung der Figur als solcher hervorhob oder eines, das eher ihren Stand, ihre Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft betonte. In jedem Fall, es sei denn, das Foto erwies sich als missglückt, erhielt er ein repräsentierendes Porträt und zwar eines, das ihm glich. In vorfotografischen Zeiten, in der die fotomechanische Gewissheit fehlte, war es durchaus möglich, dem Porträt eines Adeligen, eines Herrschers Züge zu verleihen, die seiner Person in keiner Weise, aber sehr wohl der Vorstellung von Macht, von Herrschen ähnlich waren. Vor allem in Skulpturen schlug sich diese symbolisierende Vorgehensweise nieder. Von einer Büste Julius Cäsars zum Beispiel wissen wir nur mit Bestimmtheit, dass man sich den Herrscher Julius Cäsar damals so vorgestellt hat. Ob er wirklich so ausgesehen hat, wissen wir nicht (ausser es wurde eine Totenmaske angefertigt). Mit der Fotografie ändert sich die Situation. Ein Foto, das Nadar von Baudelaire aufgenommen hat, weist eine so grosse äussere Ähnlichkeit mit Baudelaire auf, dass wir ihn damals auf der Strasse wohl hätten erkennen können – auch wenn in dieser Fotografie nicht nur Baudelaire als private Person, sondern auch Baudelaire als Denker und Dandy wiedergegeben ist, in einer Mischung aus den Vorstellungen, die Baudelaire und Nadar von «Baudelaire» je ins Bild eingebracht haben.

Wir sind also mitten in einem Theaterstück. Der Regisseur sagt dem Schauspieler, wie er sich bewegen, wie er sich hinstellen, wie er sprechen soll, und versucht im Idealfall, das aus dem Schauspieler herauszuarbeiten, was er in sich trägt, was ihm eigen ist. Anders lässt sich ein Porträt des 19. Jahrhunderts kaum verstehen. Fotografisches Kleintheater im Dienste der bürgerlichen Repräsentation – demokratisierte, weil zunehmend erschwingliche Repräsentation –, eine frühe Form der Fotoperformance, wie sie viel später, Anfang der 1970er Jahre von Künstlern wieder aufgegriffen worden ist: eine Inszenierung für die Fotografie.

Das 20. Jahrhundert pflegte diese Fotografie weiter, insofern es sich um Fotografien der Taufe, der ersten Kommunion oder der Hochzeit handelte – zeremonielle Ereignisse im Ablauf eines bürgerlichen Lebens, die der Bedeutung entsprechend festgehalten wurden – oder in eindeutigen Auftragsfotografien, zum Beispiel auch in der stark reduzierten Form eines Erkennungs- oder eines Passfotos. Sonst jedoch wandte es sich davon ab und interessierte sich zunehmend für das erhaschte, das unbemerkte, das «gestohlene» Porträt. Die Indizienforschung, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt hatte und parallel in so unterschiedlichen Feldern wie der Werkbestimmung in der Kunstgeschichte, der detektivischen Lösung eines Kriminalfalls oder der Freilegung verdeckter Bewusstsseinschichten in der Psychoanalyse angewandt wurde, verbreitete und popularisierte sich als Denkweise (siehe Carlo Ginzburg: Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Berlin 2002). Der Porträtierte durfte nun nicht mehr merken, dass er fotografiert wurde. Er musste ertappt, in einem unbemerkten Moment, in dem er sich privat wähnt, fotografiert werden: bei einer bedeutsamen Handlung, einer bedeutsamen Geste, zum Beispiel beim Kuss, beim Verlassen des Hotels, beim nachdenklichen Sinnieren, bei der Intimtoilette. Nur so, glaubte man, war es möglich, ein wenn nicht wahres, so doch authentisches, eben nicht theatralisch inszeniertes Porträt zu realisieren. Nur so war es möglich, hinter der aufgesetzten Mimik das andere, das echte Gesicht zu finden. In den Serien von Fotografien, die Privatdetektive schiessen, visualisiert sich dies deutlich. Jedes einzelne, versteckt geschossene «Porträt» des Beobachteten ist ein Indiz, das mit den anderen Fotos zusammen ein Puzzle von Indizien ergibt, das, entschlüsselt, die wahre Geschichte des Porträtierten, dem nachgestellt wurde, enthüllen mag.

Anders gesagt rückte die Fotografie dem Porträtierten immer näher, sie überschritt die mittlere Distanz des Studioporträts, und rückt ihm auf die Pelle, will ihm ans Fell, zwei etwas derbe Ausdrücke, die deutlich machen, dass die Fotografie aggressiver, pornographischer wurde, einige der bisher gesetzten Grenzen hinter sich liess. Heute nähert sie sich oft so stark, dass wir zurückweichen würden, wäre sie eine reale Person. Dieses Nähertreten, Darunterschauen, Hineingucken, dieser sezierende Blick teilt die Fotografie mit dem Denken im allgemeinen und den Regeln der Medien im 20. Jahrhundert. Die Wissenschaft erforscht immer kleinere Teile, nicht mehr nur Blüten werden sorgfältig zur Analyse auseinandergepflückt, vielmehr wird die Materie in Kleinstteile zerlegt, um an bisher verborgenes Wissen zu gelangen. Diese Supernähe spiegeln in der Bildwelt Paparazzifotografie und Pornographie mit ihrer engen Fokussierung und vermitteln die Medien mit der Zurschaustellung von Privatem und Intimem im mediengesellschaftlichen Kontext.

Seit den 1970er Jahren stellt sich diesem Verhalten in der Kunst eine andere Sichtweise zur Seite, die formal das Rad scheinbar zurückdreht. In Porträts, die beispielsweise Urs Lüthi und Cindy Sherman von und mit sich selbst anfertigten, oder in den Porträts, die Richard Avedon im mittleren Westen von der Landbevölkerung und Robert Mapplethorpe in New York von der Kunstsociety schoss, zog die Inszenierung wieder ein, die Übereinkunft mit sich selbst und anderen, dass hier eine Fotografie als fotografisches Theater gemacht wird und dafür eine Kleinchoreographie notwendig ist. Der formale Wechsel ist verblüffend, denn die Bilder schaffen in unterschiedlicher Weise wieder Bühnen, auf denen die Figuren auftreten, sich vorstellen, posieren. Vorbedingungen für diesen Wechsel waren eine andere Vorstellung vom Menschen und eine andere Vorstellung von Wahrheit. Das Ich als harter letzter Kern, den es mit List und Kraft zu knacken galt, um die einzige absolute Wahrheit des Menschen zu erfahren, verlor seine Anziehungskraft, büsste seine Absolutheit ein. Es spaltet sich, wird gleichsam im Mörser zerrieben, im Prisma der Analyse aufgefächert und taucht als viele Ichs wieder auf: gewünschte, unerwünschte, erreichte, gewollte, verordnete, erlebte und gespielt Ichs. Die Wahrheit liegt nicht im einen, einzigen, sie liegt in allem, in vielem, in der Konstellation, der Anordnung der Teile, und ist nicht absolut und ewig, vielmehr zeitlich beschränkt, hat ihre Gültigkeit nur auf Zeit. Then let’s play it, lass uns das Dasein, die Daseins in den verschiedenen Wirklichkeiten spielen, aufführen, vorführen, hiess der neue Wandtext. Die zugeschriebenen, verordneten Identitäten genauso wie die gewünschten, angestrebten, ersehnten. Für uns selbst und für die anderen. «Lüthi weint auch für Sie», heisst eine frühe Arbeit des Schweizers Urs Lüthi von 1970, in der er sich in Schlangenlederjacke, geschminkt, mit Tränen auf den Wangen, als Stellvertreter, als lebendiges Surrogat in der Welt der mediatisierten Gefühle anbietet. Identität ersetzt Wahrheit. Das Absolute des Ichs wird von der Konstruktion der Identität abgelöst. Diese Wende brauchte eine neue Fotografie – eine, die der bühnenhaften Fotografie im 19. Jahrhundert formal ähnlich sieht, aber unter neuen Vorzeichen auftritt. Das Theater dient nicht mehr dem Bestätigungsritual, der Verfestigung der Figur in ihrer standesgemässen Repräsentation, dient nicht der Heroisierung, sondern der Auflösung, der Verflüssigung, der Hinterfragung der Figur. Andy Warhol war in der Mischung all dieser Element ein Meister. Er schuf Ikonen und entleerte sie gleichzeitig durch die Vervielfältigung, wie kleine Ballone platzten sie in der Höhe.

Aus diesem Kontext heraus erwächst, bewusst oder unbewusst, die Arbeit von Rineke Dijkstra. Ihre direkte Formung erfährt sie, nach eigener Aussage, in der Auseinandersetzung mit Irving Penn, Richard Avedon und Diane Arbus. Dies ist insofern von Belang, als Rineke Dijkstra fast alles dreht und wendet und anders macht. Sie ist nicht schrill wie bisweilen Diane Arbus, sie wirkt nicht voyeuristisch wie zuweilen Richard Avedon, sie ist keineswegs ironisch-spielerisch wie Urs Lüthi, sie will offenbar nicht cool-operativ-konzeptuell sein wie Thomas Ruff, auch nicht mit Art-Déco-Eleganz angereicherten Neoklassizismus liefern wie Robert Mapplethorpe. Damit ist gesagt, was ihre Werke alles nicht sind. Doch was bewirken und bezwecken, was sind sie? Mit Vorsicht sei hier die Behauptung gesetzt: Rineke Dijkstra leistet mit ihren verschiedenen Serien eine Neuinterpretation der Darstellung des Menschen im klassischen Sinn, ihre Porträts suchen im Gegenwärtigen nach einem klassischen Ausdruck, sowohl formal wie inhaltlich. Klassisch meint hier zuerst ein in sich ruhendes, gereinigtes, dennoch tiefes, mehrschichtig wirkendes Porträt, und es meint auch die Werkvorstellung der Klassik selbst. Schauen wir näher hin:

Rineke Dijkstra «baut» durch die Wahl der Standorte – ihres eigenen und jenem des zu fotografierenden Subjekts – gleichsam Bühnen für ihre Fotografien. Sie zeichnet und konstruiert sie durch ihr «framing», ob draussen in der Natur oder drinnen vor einer Wand. Die Landschaft ist dabei Staffage, dient dem Bildaufbau, der Einbettung der Figur. In der Serie der Badenden von 1992-96 sind es der Sand, das Wasser und der Himmel. Vor und in diesem dreiteiligen Streifenband tauchen die Figuren auf. Sie stellen sich hin, mal eingebettet im dunklen wolkigen Hintergrund, mal fragil freischwebend, weil der flache helle Himmel zu entweichen und die Figur auszuscheiden droht. Das Wetter und damit die Bildstimmung wechseln, als wären unterschiedliche Hintergründe aufgezogen worden. In der Serie der Soldaten auf den Golanhöhen von 19999/2000 rollt die buschige, wellige Landschaft auf die Figuren zu und von ihnen weg. Die Figuren tauchen aus ihr auf und sind in ihr verankert. Landschaft und Himmel teilen den Hintergrund in zwei fast gleich grosse Teile, darin eingemittet die Figuren, als seien ihre Mitte und jene des Bildes eins. Sie stehen fest, sie besetzen sie. In beiden Werkgruppen ist die Landschaft so stark reduziert, dass sie nicht grundsätzlich anders wirkt als die kahlen Wände in den Innenraum-Porträts der Mütter nach der Geburt (1994) beispielsweise. Das Setting auf all diesen «Bühnen» ist so reduziert, gereinigt, dass kaum etwas in Konkurrenz zur Figur tritt. Spielen Geräte eine Rolle, dann beziehen sie sich auf die Figur, entsprechen ihrem Handeln, ihrer natürlichen Umgebung. Darin unterscheiden sich ihre Fotografien vom repräsentativen Porträt des 19. Jahrhunderts, in dem oft personenfremde, dem Studio zuzurechnende Requisiten auftauchen, Attribute, die unabhängig von der Person in einem allgemeinen Sinn bürgerliches Ambiente suggerieren.

Rineke Dijkstras Figuren stehen «einfach» da. Ob als Ganzfiguraufnahme oder als Brustbild, ob frontal oder in Dreiviertelansicht, ob draussen oder drinnen: die Figuren stehen da, selbstverständlich, ruhig, einfach und fast alltäglich. Es sind keine aufgeregten Handlungen und wilden Verrenkungen zu sehen, keine dramatischen Gesten oder Mimiken zu verfolgen – die Bilder entsagen jeglicher Expressivität, ihre Figuren strahlen grundsätzlich, bei allen individuellen Unterschieden, eine Unaufgeregtheit und Gelassenheit aus. Frontal stehen sie da oder leicht abgedreht, aber das Gesicht immer der Kamera zugewandt; die Arme hängen nach unten; die Augen blicken direkt, scheuer oder forscher, in Richtung Kamera und auf uns als Betrachtern. Dieses Einfache in der Haltung ergänzt die Schlichtheit des Bildaufbaus. Vergleicht man hingegen die Porträts in freier Natur und jene in geschlossenen Räumen miteinander, so wirken die Figuren draussen eher wie freistehende Skulpturen, von direktem und indirektem natürlichem und beigefügtem künstlichem Licht modelliert, «herausgearbeitet», während die Figuren in Innenräumen monochromer, flacher, abstrakter wirken, eher wie eingelassene Wandreliefs. Erstere schälen sich aus der Landschaft heraus, letztere tauchen in den Hintergrund ein. Dies verändert den Bildeindruck. Die Freiluftbilder wirken eine Spur akzentuierter, dichter, voller als die Innenaufnahmen. Doch für alle gilt: Schlichter, einfacher kann ein Porträt kaum sein, nicht nur die Landschaft, nicht nur der Innenraum, auch die Figuren sind von Zierrat fast vollständig befreit, entschlackt, gereinigt, abstrahiert worden.

Es ist zunächt einmal dieser formale Umgang mit dem Motiv und dem Bildgrund, der die Bilder in einer Weise «klassisch» erscheinen lässt. Die Reduktion verstärkt sich zusätzlich noch durch die Wahl der Figuren. Alle Menschen, die Rineke Dijkstra porträtiert, sind jung, sind jedoch meist keine Kinder mehr, von Ausnahmen abgesehen – zum Beispiel den Berliner Tiergartenbilder, die mit Porträts von Kindern eine Anspielung ans deutsche Märchen zu machen scheinen. Es sind Heranwachsende, Adoleszente und junge Erwachsene – junge Mütter, junge Soldaten, junge Torreros. Sie sind in einem Alter, in dem sich Charakterzüge allmählich zu formen beginnen, in denen Merkmale sich andeuten, in dem aber die Gesichtszüge noch sehr ebenmässig, fast wie polierter Marmor wirken. Zeichen der Zeit, Merkmale einer persönlichen Geschichte sind noch kaum zu sehen. Auch hier also keineswegs barocke Üppigkeit noch verbissene Kargheit oder knorrige Originalität, sondern – im Verhältnis zum weiten Feld menschlicher Daseinsmöglichkeiten – eher «eigenschaftslose», abstrakte, gereinigte Figuren. Vor aller Inhaltlichkeit bedeutet dies ein weiteres Beruhigen des Bildes, ein Besänftigen des Bildeindrucks. Wir schauen mehrheitlich auf Jungmänner- und Jungfrauenfiguren, wie sie in der Skulptur – noch reiner, noch idealer – oft zu finden sind.

All dies bewirkt, dass wir uns als Betrachter in die Bildwelt von Rineke Dijkstra einsehen müssen, dass wir, an die Extreme von oft grauer, blasser, verkniffener Alltagswelt und bunter, greller, schriller Medienwelt gewohnt, wieder lernen müssen, ruhige, scheinbar einfache Bilder, die dennoch von hoher Präsenz sind, zu betrachten, auf kleine Veränderungen zu achten, die gleichwohl von grosser Bedeutung sind, und eine in der Reduktion auffällig feine und zugleich sehr reiche Farbigkeit aufzunehmen. Rineke Dijkstra spricht selbst nie davon, dass Malerei sie beeinflusst hätte, und doch sind ihre Arbeiten oft eminent malerisch im Umgang mit Farben: wie die Farben gesetzt sind, wie sie zu anderen stehen, wie eine Farbe von einer anderen aufgenommen oder mit einer dritten kontrastiert wird – bei aller Zufälligkeit, die bei fotografischen Porträts immer mitspielt, will die Fotografin das Bild nicht von Grund auf gestellt, eingekleidet, gerichtet, beleuchtet aufbauen. Die Zufälligkeit wird anschliessend durch rigoroses Auswählen, Ausscheiden gesteuert.

In diesem minimalistischen Blickfeld, in dieser Anordnung ereignet «es» sich, geschieht es, wird es Bild, Präsenz, bildliche Gegenwart bei zeitlicher Vergangenheit. Rineke Dijkstra arbeitet bildnerisch, sie sucht das Bild, das sich mit dem Porträt erzeugen lässt. Wir vergleichen bei den Badenden die Gesten schüchternen Heranwachsens eines Mädchen aus Osteuropa mit dem verkrampften Imitieren von übernommenen Posierregeln, lesen das Vorzeigen eines eingeölten, zugleich ebenso forschen wie unbeholfenen Jungenkörpers im Kontrast zum feenhaften Auftauchen eines blonden Mädchens in langem hellgrünem Kleid, studieren die Hände der jungen Menschen, die hier zur Faust geballt sind, dort locker oder vorsichtig auf dem Oberschenkel aufliegen, bei diesem schlacksigen Jungen an auffällig langen Armen befestigt sind, die hinter dem Rücken hängen und sich zwischen den Beinen wieder zeigen; oder wir fragen uns, wie es kommt, dass selbst das Meer je nach Gegend der Aufnahme ärmer oder reicher ausschaut. Diese Serie spielt ausgiebig mit der Umgebung, den Kleidercodes, den natürlichen kreatürlichen Unterschieden und den Verhaltensregeln der jungen Menschen und zeigt, wie Haltung, Gesten, Mimiken, Kleider sich zur Zeichenhaftigkeit, zur Bedeutung formen, um sich wieder aufzulösen, weil diese jungen Menschen in einer Übergangsphase sind, in der das Kind nicht abgelegt und der Erwachsene nicht angenommen ist. Die Bildreihen von «Almerisa» und «Olivier» setzen diese Beobachtung zudem in einen zeitlichen Kontext. Rineke Dijkstra fotografiert seit 1994 in verschiedenen zeitlichen Abständen das ursprüngliche Asylmädchen Almerisa. Wie bei einer langfristigen Körperstudie ist – neben alle anderen Veränderungen der Kleider, des Blickes – zu verfolgen, wie Beine und Füsse des jeweils auf einem Stuhl sitzenden Mädchens mit der Zeit nach unten wachsen, bis es die Füsse endlich auf den Boden stellen kann. Sobald es die Füsse auf den Boden stellen kann, verändert sich der gesamte Ausdruck des Körpers schlagartig. Aus dem süssen, linkisch und schüchtern dasitzenden Mädchen wird unmittelbar ein recht selbstbewusst dasitzender und forsch in die Kamera blickender junger Teenager. Die Serie des Fremdenlegionärs Olivier von der Ausmusterung über verschiedene Stationen seiner militärischen Laufbahn zeigt in minimalen Schritten eine fast unmerkliche Abkühlung des Blicks, bei gleichzeitiger Schärfung der Gesichtszüge, je nach Etappe im Lehrgang, je nach Kleidung, die er trägt. Uniformen straffen Menschen, Uniformen machen Menschen.

Die Serien der jungen Mütter, der Torreros und der israelischen Soldaten auf den Golanhöhen nun haben etwas Entscheidendes gemeinsam: Es sind Porträts, die nach einem bedeutsamen Ereignis, nach einer schwerwiegenden Handlung gemacht worden sind: die Mütter stehen, kurz nach der Geburt ihres Kindes, zusammen mit ihrem Baby nackt vor einer leeren Wand zuhause; die jungen Torreros werden gleich nach dem Stierkampf fotografiert, noch bevor sie die Möglichkeiten haben, die Spuren des Kampfes – Blut im Gesicht, auf Jacke und Hemd, angerissene oder zerissene Jacken – abzuwaschen, abzulegen; und die jungen israelischen Soldaten stellen sich dem Porträt unmittelbar nach ihrer ersten Schiessübung auf den Golanhöhen. In allen drei Serien werden junge Menschen im Nachhall eines besonderen, gewaltigen Ereignisses, an dem sie teilgenommen, für das sie verantwortlich, dem sie sich unterzogen haben, fotografiert: sie haben ein Kind geboren, sie haben rituell mit einem Stier gekämpft (und dabei im eigentlich Sinn Theater gespielt, denn der Torrero tritt als weibliches Element in weiblicher Aufmachung dem männlichen Stier entgegen), sie haben mit dem Maschinengewehr geschossen, ihr erstes militärisches Schiesstraining absolviert. Die Porträts spiegeln den Niederschlag des Ereignisses im Gesicht, im Blick, in der Ausstrahlung, in der Kraft der Gesichtszüge. Die Kleider mögen den Grad des Sichaussetzens symbolisieren: nackt, in theatralischen Gewändern, im Kampfanzug.

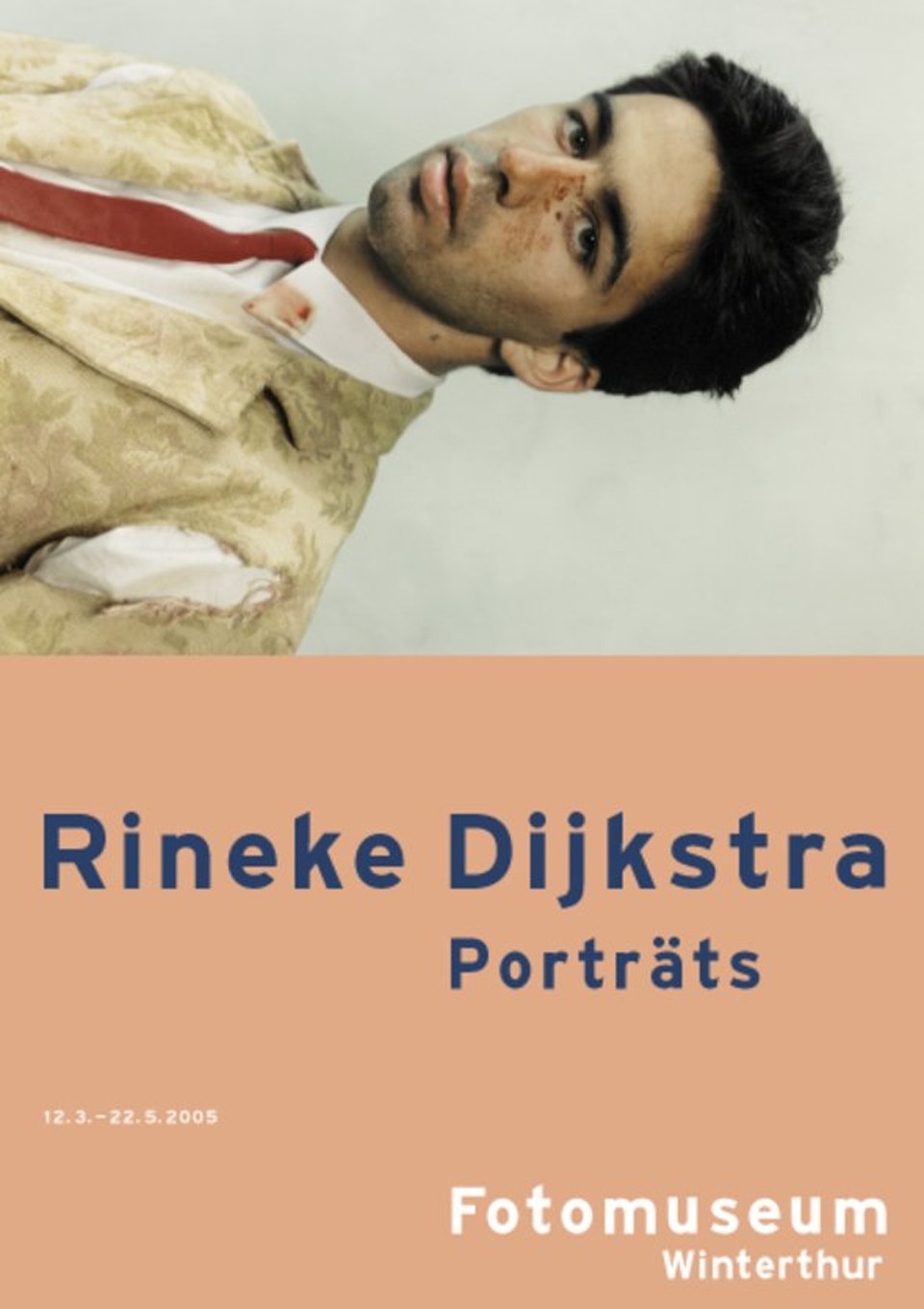

Die zwei eng auf den Kopf zugeschnittenen Porträts, fotografische Büsten, die «Tia» einerseits nach dem Gebären und fünf Monate später zeigen, geben auf feine und gleichzeitig eindrückliche Weise die Veränderung der Gesichtszüge wieder, der Erscheinung, die als Massgabe der Kraft zu lesen ist, die Tia innerhalb des knappen halben Jahres gewonnen hat. Der Eindruck der Erschöpfung, der inneren Ausmergelung im ersten Bild weicht dem Eindruck einer wieder zu Kräften gekommenen, verhalten strahlenden Frau. Die Unterschiede sind minimal, kaum in beschreibende, eher in poetische Sprache zu fassen, und dennoch liegen Welten zwischen diesen beiden Bildern. Das Bildpaar führt formal und inhaltlich zu den Porträts der Torreros, die ebenfalls als Brustbilder, vor einem hellen, blass graublauen Hintergrund aufgenommen worden sind. Sie tragen die Spuren des Ringens, des Tanzes, des Kampfes, zeigen wie bei «Tia» einen Grad an Erschöpfung, an Ausgelaugtheit, Krawatten sind verrutscht, Gesichter wirken müde, Augen sind leicht verschleiert. Der Ausdruck – müder, blasser, erschöpfter oder forscher, frecher – wechselt von Bild zu Bild, von Torrero zu Torrero. Die Empfindung sickert durch die Haut an die Oberfläche der Fotografie wie durch eine halbdurchlässige Membrane in einem osmotischen Prozess. Diese Fotografien erinnern in vielem, dem Dreiviertelporträt, der weichen Modulierung der Farben und den im Gesicht versteckten Emotionen an Altmeistermalerei. Nur würde klassische Malerei nie ein Porträt nach dem Höhepunkt, nach der Tat machen. Rineke Dijkstra erstellt keine Willens-, sondern Erfahrungsporträts.

Die israelischen Soldaten, nach der ersten Schiessübung porträtiert, wirken ausgeglichener. Es war erst die Einübung, noch kein richtiger Kampf. Entsprechend entspannter sind ihre Gesichter, entsprechend verwunderter, «forscher» werfen sie sich in Pose, stellen sich in voller Kampfmontur mit Maschinengewehr und Tarnung vor die Kamera. Der eine noch unsicherer, der zweite alltäglicher schon, der dritte stellt sich als stolzer Soldat vor. Die jungen Gesichter kontrastieren mit der Maschinerie, die sie mit sich tragen, mit der Macht der Waffe in ihrer Hand. Insgesamt wirken diese Bilder fotografischer, bunter als jene der Torreros. Sie sind draussen in der Landschaft in kräftigem, Schlagschatten werfendem Seitenlicht aufgenommen worden.

Der deutsche Dichter und Denker Gotthold Ephraim Lessing verfasste 1766 die Schrift »Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte», in der er Kunst und Poesie miteinander verglich. Dabei ist ihm die bedeutendste Darstellung des Todeskampfs Laokoons und seiner Söhne, die sogenannte Laokoon-Gruppe der Bildhauer Hagesandros, Polydoros und Athanadoros aus Rhodos (eine Marmorreplik aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr., das Original in Bronze ist nicht erhalten), Vorbild zum Nachdenken. Die Skulptur zeigt Laokoon und seine Söhne, wie sie sich im Kampf gegen die Schlangen wehren. Lessing leitet daraus ab, wie wichtig es ist, nicht den Höhepunkt, das Extreme des Kampfes, sondern den Augenblick davor darzustellen. Weil nur so in der Peripethie, im Umschlag des Ereignis und der Gefühle beim Betrachter eine Katharsis sich einstellen kann: «Der Meister arbeitete auf die höchste Schönheit, unter den angenommenen Umständen des körperlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden Heftigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er musste ihn also herabsetzen; er musste Schreien in Seufzen mildern; nicht weil das Schreien eine unedle Seele verrät, sondern weil es das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet. Denn man reisse dem Laokoon in Gedanken nur den Mund auf, und urteile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine Bildung, die Mitleid einflösste, weil sie Schönheit und Schmerz zugleich zeigte; nun ist es eine hässliche, eine abscheuliche Bildung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Anblick des Schmerzes Unlust erregt, ohne dass die Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das süsse Gefühl des Mitleids verwandeln kann.» (G. E. Lessing)

Es ist nun auffallend, wie Rineke Dijkstra, die in so mancher Hinsicht ein klassisches Porträt anstrebt (Harmonie, Geschlossenheit, Einheit), weder diesen Augenblick davor, dieses Hinführen zur Klimax, noch den Höhepunkt des Ringens, des Kampfes, des Ereignisses selbst für ihre Porträts wählt, sondern den Augenblick danach, die Entspannung, Erschöpfung, nachdem der Wille sich verausgabt, der «Mensch als Wille» für Augenblicke an Handlungskraft eingebüsst hat und, obwohl siegreich, gezeichnet und verwundet ist und sich der Entspannung ergibt. Sie sucht diesen weichen, eigentlich spannungslosen Zustand. Der Porträtierte öffnet sich da, gibt sich, lässt sich sein, wehrt sich nicht mit starken Posen gegen das fast automatische Bildwerden. Hier zeigt der Porträtierte – wie Rineke Dijkstras Vorbild Diane Arbus – mehr, als er zeigen will, anderes, als ihm vielleicht lieb ist, scheint auf. Er verliert die Kontrolle über «sein» Bild, die Posen weichen sich auf und allgemeines Menschsein, Existenzielles in weitem Sinne scheint durch.

Die Wahl des Postklimax als Ausgangspunkt in drei zentralen Werkgruppen öffnet Rineke Dijkstra ein Feld von feinen, «willenlosen», ergebenen Einblicken ins Menschsein. Sie zeigt erstes Gezeichnetsein, erstes Getanhaben, erstes Erlebthaben von jungen Menschen, und sie zeigt es als erste Tiefe und Reife. Sie kreiert Porträts, die keine repräsentativen Bestätigungsrituale sind, sondern eine Balance von Individuellem, von Gruppenspezifischem (die Badenden, die Mütter, die Soldaten) und Allgemeinem, von universell Menschlichem (angesichts von Geburt und Tod) in der Repräsentation herstellen. Damit schafft sie eine neue, sehr eigene Interpretation eines klassischen Porträts. Rineke Dijkstra erzeugt im Zeitalter der grellen Posen, der schrillen Schreie mit dieser stillen, gefüllten Gegenwart eine neue Form der Monumentalität und eine neue Form der Schönheit im fotografischen Porträt.