Saftiggrüne Wiese mit Pusteblumen am Anfang des Buches, eine hochstehende Magerwiese, die den Hang hinauf leicht vergilbt. Quer durchs Bild pfeilt ein nackter Holzstamm auf Stelzen, quer im Bild flattern Leintücher, Badetücher, Bettvorleger weich im Frühlingswind, bis auf ein Tuch alle orange, sattleuchtendes Orange, das zum bleichen Frühlingshimmel lacht. Am Ende des Buches dann steif und schlapp herunterhängende Wäsche, frisch verschneit, die Wäsche und die Landschaft – selbst der Himmel löst sich in diffusem Weiss auf. Die ausgedehnten üppigen Farben ziehen sich hier fröstelnd in die knalligbunte Wäsche zurück; der Rest ist weiss, ruhend und rein.

Mit diesen Bildern beginnt und endet das Buch „Rokytník“. Der Umschlag, in orangenem Leinen mit goldgelber Prägung, wird zugeklappt. Daneben liegt das Buch „bewohner“, kleiner im Format, in graublaues Papier geschlagen, ebenfalls mit eingefärbter Prägung, aber diesmal kühler, blauer. Auf der ersten Seite geht es gleich mit dem Winter weiter. Ein Schneetag am Alexanderplatz in Berlin, aber diesmal ohne Frische, ohne Reinheit. Farbtupfern gleich kämpfen sich verstreute Autos durch diffuses, verhangenes Licht, durch Schneeflocken, stehen quer oder stampfend in Schlange. Im Hintergrund der Fernsehturm am Alex, hochragender Schemen nur im Nebellicht. Ähnlich dann die Form der Sonnenblume am Ende des Buches. Mattblaue Unterlage vor weisslicher Wand, darauf ein Plastikblumentopf auf weissem Untersatz, daraus ragt Antennen-gleich ein karger, bleicher Stengel hoch, der zum Erstaunen an der Spitze eine Sonnenblume trägt, ein aufgespiesstes, arg zerzaustes Sonnenrad. Schluss. Golden ist schliesslich der Umschlag von „Vielsalm“, dem Auftrag für das Sunparks Art Project. Nebelfetzen hängen tief in den Bäumen auf dem ersten Bild, schleichen durch eine dichte Parklandschaft voller Grüns in verschiedenen Ton- und Sattheitsstufen. Morgenstimmung? Belgischer Frühsommer? Die Farben wirken frisch und kräftig. Am Ende des Buches die grosse Verausgabung, der Natur, des Lichtes. Sonnenlicht lässt bereits verfärbtes Farn ein letztes Mal als glühendes Schmuckstück erstrahlen. Potlatsch, vor dem Zerfall, vor dem drohenden Winter.

Anfang und Ende. Selbst noch in „Female“, im serieller, konzeptueller angelegten neusten Buch mit Porträts von Frauen: Hier stehen sich ein kühlblaues manteliges Winterbild und ein leuchtrotes T-Shirt-Sommerbild gegenüber, beide Frauen tragen eine Mütze. Anfang und Ende wirken gesetzt, verankern die Bücher, geben einerseits den stillen, leisen, unspektakulären Abfolgen von Bildern Halt, geben andererseits den Ton, das Thema an, zyklisch in „Rokytník“, mit dem Wechsel vom Frühling zum Winter, mit der Einbettung von menschlicher Handlung in der Natur; schief, verschoben in „bewohner“, von der fröstelnd kalten und milchigen Strassenkreuzung zur Natur im Topf, zerpflückt fast bis zur Selbstverleugnung; und energetisch in „Vielsalm“, von der satten, erwachenden, leise köchelnden Natur zur letzten grossen Verausgabung. Anfang und Ende, dazwischen Bilder, die eine Erzählung anzudeuten scheinen, eine, die ansetzt, abbricht, fragmentarisch einzelne Sätze vorbringt. Eine Erzählung, leicht und sprunghaft, ohne Linearität, mehr ein Spannungsbogen, ein Feld, das von zwei Polen markiert und gehalten wird. Dennoch, diese Setzung von Anfang und Ende verpflichtet, lässt vermuten, dass es um einiges geht, um ‚Kopf und Kragen‘ möglicherweise, ums Leben, trotz Leichtigkeit und Luftigkeit. Ein Bildraum, Denkraum öffnet sich dazwischen, in dem von Verankerung in der Natur, von Einbettung in die alltäglichen Handlungen zu ‚lesen‘ ist. Vom Wunsch, von der Sehnsucht danach, vom Verlust auch, vom eigenen und vom gesellschaftlichen.

„Rokytník“ und „bewohner“ stehen sich diametral gegenüber – Land und Stadt, Dorf und überall, nirgendwo – und zeigen sich doch als merkwürdig verschränkte Erfahrungen. Rokytník ist das Heimatdorf von Jitka Hanzlová, ein kleines nordböhmisches Dorf, das sie früh verlassen hat, weil es zu eng war, weil sie „das Glänzen der anderen Äpfel“ essen wollte. Nach ihrer Flucht in den Westen konnte sie acht Jahre lang nicht mehr zurück, um es dann, nach 1989, ein zweites Mal zu entdecken, neu zu sehen, als zeitweilige Rückkehrerin, als Besucherin und einstige Einwohnerin in einem. Die Stadt ihrerseits als die neue, fremde Erfahrung im damaligen Westdeutschland, die Stadt ganz allgemein, ihre Zeichen, Strukturen, ihre Wege. Dieser neue Raum mit anderer Rhythmik, anderen Abläufen, anderem Zeitgefühl. Das „Stakkato der Stadt“. Ein Raum, nach dessen Offenheit sie sich gesehnt hatte und dem sie nun ausgesetzt war. Hier der konkrete, bedeutsame Ort, das Dorf, die Verwurzelung, dort das Abstraktum „Stadt“, ortsungebunden, überall, entwurzelt – zeitgenössische Urbanität, ohne tragende Verbindung zur Natur. Und dann die Verkehrung der Erwartung: das Erleben der scheinbar ‚offenen Stadt‘ als verschachtelte, verbaute Struktur, das Aufbauen einer Abwehr gegen die heillose Hektik („Ich parkte meine Erinnerungen und lebte auf einem Bein.“) und die neue Aufmerksamkeit für das früher eng erscheinende Dorf: für die Weite des Blicks da, für den Wert der Langsamkeit, den Wert des damals Gewohnten und deshalb Wertlosen. „Was sich geändert hatte, war meine Wahrnehmung der Menschen, der Natur, der Dinge, die ich kannte ... Durch die Distanz war es mir möglich, gespeicherte Erfahrungen neu wahrzunehmen.“ Der Tanz des Jungen mit der weissen Ziege ausserhalb des Dorfes in „Rokytník“ und der Spaziergang der Frau in „bewohner“ mit dem rassereinen Hund ausserhalb der Stadt, im Naherholungswald, wirken ähnlich und doch unendlich fremd zueinander – ein Anfang und Ende, aber auch eine Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem an verschiedenen Orten.

Die Fotografien von Jitka Hanzlová wirken wie Zeigebilder. Da, schau, die Welt, so ist sie, so kann sie sein, so aber auch. Mittelachsig sind sie meist aufgebaut, und alle sind hochformatig: Porträtformat. Fast stereotyp, ist man für Augenblicke versucht zu sagen, bevor das Licht, die Farben und Diagonalen den Blick hereinziehen, verführen. Als würde sie uns kleinformatige Tafeln hinhalten, welche die Welt ganz einfach zeigen. Doch dann verklärt sich das Einfache-Sichtbare, verflüchtigen sich die ersten Ankündigungen von klarer, beschreibender Bedeutung, erweisen sich die Bilder als komplexe Welten. Und sie hält uns die Tafeln ruhig und gerade hin, keine schiefe Kamera, keine künstlich, subjektiv erzeugten fliehenden Linien. Dennoch leben die Bilder von Diagonalen, die sich von unten nach oben ziehen, die aus dem Bild hinausführen oder hineindrängen ins Porträtformat. Der Blick ist immer direkt und gerade auf die Menschen gerichtet, die Landschaft dahinter bewegt sich hingegen weg oder nähert sich an oder steht einfach still. Die Welt öffnet sich dadurch, Wege führen nach ..., Wolken ziehen auf, vorüber, Wasserschläuche schlängeln sich durch die Wiese, manchmal schweift ein Blick in die Ferne – und Fernsicht gerinnt zur Innenschau. Die Bilder atmen, lassen Weite erahnen, die meisten jedenfalls, bis auf die seltenen Innenaufnahmen – der Zutritt ist rar –, in denen die gleichen Diagonalen Beklemmung hervorrufen, Enge verspüren lassen, in denen der Raum vakuumiert, zur Fläche gepresst wird.

Es geschieht wenig in den Bildern, die meisten sind still. Die Dorfbewohner stellen sich dem Blick, schauen in die Kamera, uns an. Drei, vier Liegende brechen das Prinzip auf: ein Mädchen, das in der Wiese liegt, so von Licht übergossen, dass man den Sommer zu riechen meint; die beiden Kinder, die den Regen kriechend mit ihrer Haut von der Strasse tupfen, und dann das Schwein im Glorienschein, das noch im Tode zum Sinnbild einer möglichen Einheit von Mensch und Natur wird. Der Landschaft scheint es ähnlich zu ergehen, sie zeigt sich, meist unspektakulär, aber sinnlich spürbar: Sommer, Winter, sattes oder verbranntes Grün, feucht, trocken, blühend, verschneit. Ja, sattes oder verbranntes Grün, dreierlei Orange, zweierlei Lila vor wechselndem Grün, ein Bordeauxrot vor Grau und Mittelgrün. Selten gesehene Farbzusammenkünfte, auch verwehte, verwischte Farben, Unfarbigkeit, und verborgenes, sanftes oder glühendes Licht verwandeln die Alltäglichkeiten. Ohne falsche Romantik flüstern sie von der Stille, dem Lauf der Dinge, vom kleinen Glück. Dokumentarische Poesie, poetische Dokumentation, aber keineswegs verspielt, eher streng fast in der Form.

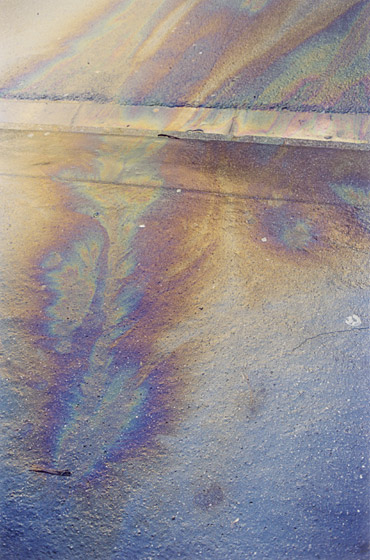

Das Zusammenspiel von Formen, Farben und Licht prägt auch die Bilder in „bewohner“, nur in anderer Richtung. Die Landschaft scheint hochgeklappt, die Weite, die Tiefe fehlt, ebenso die Dynamik der Diagonalen, der Horizont ist verdeckt. Die Sicht ist verbaut oder fällt auf den Boden, die Welt scheint mit Fassadenteilen verschachtelt zu sein, fast ein wenig eingesperrt, zugesperrt, der rechte Winkel und das Flächige dominieren. Der Blick fällt auf diese Flächen, entdeckt darin Reichtum. Die Bilder leben von der Eigenfarbigkeit der Materialien, ein grauer Zementboden, das Hellgrau der Bodenplatten, ölige Regenbogenfarben von ausgelaufenem Benzin, die Marmorierung der Fassade, der weisse Verputz, das violette und gepunktete Kleid, das rote Haar. Das Licht wirkt gleichförmiger, stumpfer, eher selten verzaubert es einen orangenen Turban oder das gelbe Laub des Waldes. Tiere tanzen nicht, sind angebunden, entfalten ihre Schönheit im Käfig, Menschen bevölkern Balkone.

‚Käfighaltung‘. Doch nur in der Zuspitzung der Gedanken. Die Fotografien deuten nur an, fensterlose Fassaden schliessen den Raum, Leinen, Zäune, Käfige und Parkanlagen verrücken das Zusammenspiel von Mensch und Natur, sperren sie gegenseitig weg.

Und nochmals eine Verkehrung der Erwartung, diesmal der Betrachter: Die Stadtbilder sind nicht von Hoffnungslosigkeit geprägt, sie dokumentieren ein Ringen, ein Kämpfen: ein sich Behaupten, Bestehen in Beengung. Erst vor den greifbaren, berührbaren, riechenden, schmeckenden Oberflächen in „Rokytník“ werden die Materialien in „bewohner“ hart und kalt, für sich alleine wirken sie zeitgenössisch, ‚normal‘. Die Dorfbilder ihrerseits idyllisieren das Leben nicht, da ist auch Distanz zu spüren, sie poetisieren vielmehr die Melancholie: den Zwiespalt zwischen einer fortschreitenden und einer sich verlierenden Zeit, das Erleben der Vergangenheit in der Gegenwart, das Erkennen eines anderen Flusses des Lebens, der „Stille, Langsamkeit, tagein, tagaus...“

Alle Zitate stammen von Jitka Hanzlová