Nein, sie hätten gar nichts. Zu häufig habe die Firma den Besitzer gewechselt. Glasplatten? Nein, die seien alle, Containerweise, in den sechziger Jahren weggeworfen worden. Originalabzüge? Soviel sie wisse, hätten die Fotografen die Abzüge immer wieder zurückgefordert. Nein, sie hätten doch keine Zeit, stundenlang irgendwo in der Firma für uns Fotos zu suchen. Diese Bilder passen uns sowieso nicht mehr. Wir sind heute eine moderne Firma. Nein, die Fotoabteilung ist aufgelöst worden und mit ihr das Archiv. Ja, wir haben schon Fotos. Aber die Firma wurde aufgeteilt und seither wandert das Archiv auf Paletten abgepackt von Ort zu Ort. Dieses Foto? Das muss irgendwann gestohlen worden seien. Ja, es war in dem Buch abgebildet. Sie haben ein Exemplar gefunden? Wir haben selbst keines mehr hier. Ja, als Sie zum erstenmal bei uns waren, war das Foto noch ganz. Ja, ich habe mal etwas gesehen, in einem Umschlag. Wollen Sie vorbeikommen oder sollen wir sie ihnen schicken? Jetzt ist schon Ende Juni. Dann kommen die Ferien. Sagen wir Anfang September? Ja, wir haben viele Fotografien. Kommen Sie doch um 10 Uhr. Dann lade ich Sie zum Essen ein. Sie brauchen schon einen Tag, um sich einen ersten Einblick zu verschaffen.

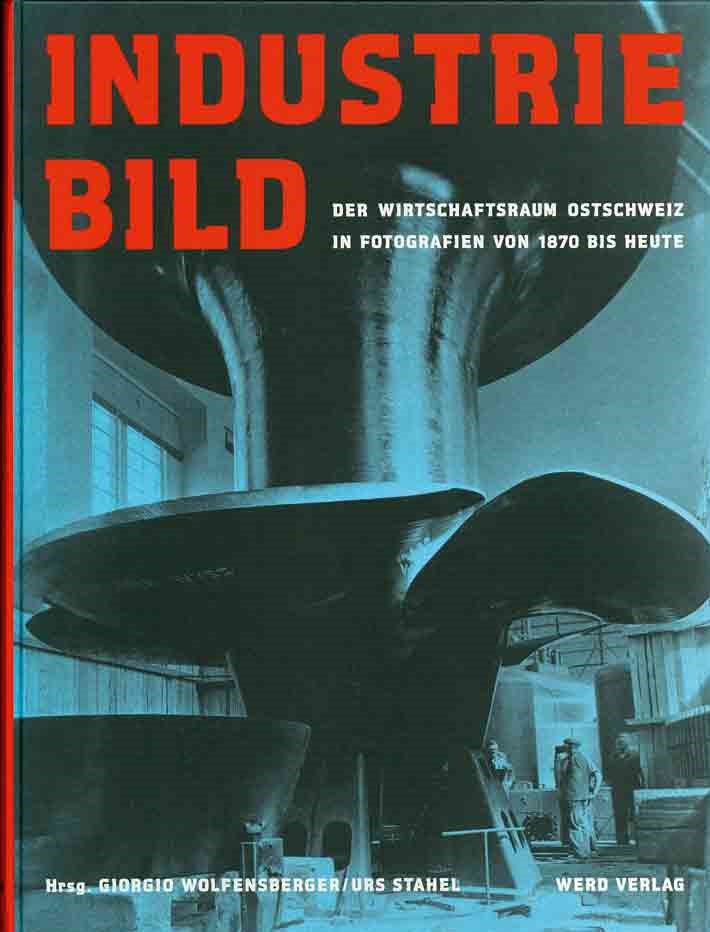

Das Potpourri aus realen Antworten liesse sich beliebig fortsetzen. Es erzählt vom mühseligen Suchen, bis endlich ein Foto hervorgesucht ist, von Enttäuschungen über das Verschwinden entscheidender Bilder und von einigen Überraschungen. Dann nämlich, wenn auf die erste Anfrage keine Antwort, auf die zweite eine abschlägige folgt, ihr Archiv sei so langweilig und unbedeutend, und sich schliesslich das überraschende Gegenteil einstellt: das Archiv der Escher Wyss (heute: Sulzer Escher Wyss) offenbarte sich als besondere Fundgrube, in der sich manchmal beinahe eine surreale Gegenwelt zum einschlägigen Bild der Schweiz manifestiert. Die Realzitate deuten jedoch vor allem an, wie wenig die Industriefotografien in der Regel geschätzt werden, wie wenig sie oft selbst ihren Besitzern wert sind. Zwei Gründe dürften dafür verantwortlich sein: Erstens gilt die Industriegeschichte, obwohl die Industrie Motor der modernen Gesellschaften war, nach wie vor als statusniedrige Geschichte. Es lassen sich damit nicht die angesehenen Lorbeeren verdienen. Zweitens ist die Industrie kein Ort der Kontemplation. Ihr einziges Ziel ist die Produktivität, ihr Denken und Handeln ist instrumentell, auf die Gegenwart oder in die Zukunft gerichtet. Dem konnte sich auch die Fotografie nicht entziehen. Sie wird verlangt, eingesetzt, abgelegt und vergessen. Und gerät die Produktivität einer Firma ins Schwanken, dann wird abgebaut, wo immer man nur kann. Auch die Vergangenheit, auch das Firmenarchiv. Keine Zeit fürs Schwärmen, kein Geld für Sentimentalitäten.

Eine der raren Ausnahme sind die Firmenjubiläen; da besinnt man sich aufs Archiv, schickt jemanden in den Keller, beauftragt gar einen externen Fotografen und veröffentlicht, meist in kleineren Auflagen, eine bebilderte Schrift zum runden Geburtstag der Firma, seien es junge 25 oder stattliche 125 Jahre. Firmengeschichte ist Gelegenheitsgeschichte. Solche Firmenschriften standen oft am Anfang einer Suche, waren der Beweis, dass da Fotografien vorhanden sind (oder waren), waren Grund dafür, beharrlich, ja hartnäckig zu sein. (Sic! Firmenarchive sind häufig nicht kontiniuerlich bestückt, sondern sind sprunghaft, haben eine Zeitlang plötzlich viele und gute Fotos, später wieder nichts oder Ramsch). Der niedrige Status der Industriegeschichte verdoppelt sich im Zustand der Fotografien und des Archives. Fotos, dem Staub und der Feuchtigkeit ausgesetzt, jahrelang, Glasplatten, zwar in Papierhüllen eingepackt, aber so viele übereinandergestapelt, dass sie verkratzen. Frühe Farbdias, Zeugnisse der fünfziger und sechziger Jahre, in denen viele Fingerabdrücke chemisch eingewirkt und sich die Farben grundsätzlich verändert, die Buntheit sich in eine bräunlich-rosa Einheitsfarbe (Fachausdruck: Magenta, aber auch das schon ausgebleicht) aufgelöst hat. Oft ist niemand richtig fürs Archiv verantwortlich. Oder dann jemand, der sich mit der Archivaufsicht einen kleinen Zustupf zur Pension verdient, ohne Vorkenntnisse, ohne Wissen um die Firma, ohne Kenntnis im Umgang mit fotografischen Dokumenten. Ausnahmen sind unter anderen die Archive von Landis & Gyr in Zug und von der Sulzer AG in Winterthur, in denen die vielen Fotografien sorgfältig aufbewahrt und teils nach neuen Kriterien geordnet sind.

Im Gefüge des Industriellen muss die Fotografie fast immer als minderwertig, meint, blosses Handwerk eingestuft worden sein. Schaut man sich die teils opulenten Jubiläumsschriften durch, so fällt auf, dass alle Beteiligten namentlich erwähnt werden, auch der Illustrator, der sechs bis zehn Illustrationen geliefert hat. Wer aber die dreissig, fünfzig, siebzig Fotografien gemacht hat, steht bis auf ganz seltene Ausnahmen, zum Beispiel Jakob Tuggener, nie geschrieben. Industriefotografen waren die "proletarians of creation". Erstaunlich ist das vor allem deshalb, weil die Fotografie das wirklich geeignete Medium zu sein scheint, Industrie zu dokumentieren, ist sie doch selbst Produkt des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts, selbst ein mechanisches-physikalisches-chemisches Instrument, ein Prinzip, das in der Zeit der Industrialisierung entdeckt worden ist und der Vorstellung der Machbarkeit, der Begreifbarkeit, des Inbesitznehmens der Welt das entsprechende Bild geliefert hat. Aber gerade diese Ähnlichkeit scheint die Fotografie zu degradieren. Jede neue Entwicklung schmückt sich zuerst mit den Werten von gestern, auch die Industrie.

Mit dem allmählichen Verschwinden der - heute klassisch zu bezeichnenden - Industrie ist zuerst das Interesse der Industriearchäologie erwacht, mit dem Leerwerden der Fabrikhallen ist das Bewusstsein über die Qualität dieser gebauten Räume, die Grosszügigkeit der Areale und der Architektur gewachsen, vielleicht ergeht es den Archiven und den Fotografien noch rechtzeitig ähnlich: so dass ihr Reichtum, ihre Geschichtsträchtigkeit wahrgenommen wird. Sie sind nichts weniger als das kulturelle Erbe, das Bildarsenal einer der produktivsten Phasen, der kraftvollsten Seiten der Schweiz.

"Bilder-Territorien"

Tritt man in ein reiches Archiv, so steht man zumeist vor Ergo-Metallschränken, in denen alte Originalabzüge, Glasplatten und Alben aufbewahrt werden. Alben soweit das Auge reicht, dicke, gedrungene, verzogene Wälzer, in die das Fabrikleben eingeklebt ist, chronologisch angeordnet und durchnummeriert. Gesondert geführte Register geben manchmal darüber Auskunft, was auf den Fotografien zu sehen ist. Erst mit der Zeit ist in die Nummerierung das Datum integriert. Die Chronologie der Firmenereignisse erlaubt es zu verfolgen, was sich nacheinander abgespielt hat, wie parallel in den verschiedenen Ecken des Fabrikareals die Produktion oder die Institution ein Bild erforderte. Die Chronologie als klares Ordnungssystem erzeugt ein Gegenteiliges, ein überraschendes, seltsames, kurioses Beisammensein. Sachfotos von Maschinenteilen, von Montagehallen, von porösen Oberflächen, Fotos von Staatsbesuchen, Porträts von Jubilaren, Pensionierten, Fotos für eine Anleitung, für eine Broschüre stehen neben Fotos der offiziellen Freizeit, Porträts der Direktoren, Fotos zur Verhinderung von Unfällen, Fotos der Kantine, der Arbeiterhäuser, Luftaufnahmen des Werkareals. Allan Sekula, der amerikanische Fotokünstler und Theoretiker, hat die Archive Bilder-Territorien genannt. Es sind offene Felder, in denen der Arbeiter neben dem Aktionär figuriert, in dem der ursprüngliche Gebrauch ein erstesmal abgelegt wird und sich ein zweites, drittes und xtes Mal auflöst und neuformiert beim erneuten Herausnehmen von Fotografien. Das heisst auch, dass sich die ursprünglichen Bedeutungen auflösen, der Zusammenhang verloren geht, der Kontext verwischt, dass die Bilder bereits in den Archiven eine Abstraktion erfahren, die sie vom historischen Dokument allmählich zum ästhetischen Objekt zieht. "Eine Quelle erzählt nie, sie antwortet." formulierte XXXXX, eine Quelle erzählt nie, sie schweigt, kann man die Aussage zuspitzen, sie schweigt so lange, bis Fragen an sie gerichtet werden, bis ein bestimmtes Erkenntnisinteresse erwacht. Dieses Schweigen bedeutet nun nicht, dass wir diese Fotoarchive als etwas Neutrales betrachten dürfen, das wertfrei Geschichte geworden ist, das uns verlässlich Auskunft gibt, verlässlich stützt in der Betrachtung, Argumentation. In den Archiven findet sich die fotografierte Geschichte der Industrie, der nicht fotografierte Teil fehlt. Es findet sich derjenige Teil der Industriegeschichte, der mit einer bestimmte Absicht fotografiert worden ist, der Bild werden und Bedeutung annehmen durfte. Das dürfen wir bei der Betrachtung nicht vergessen. David Nye formuliert in seiner Arbeit über die General Electrics, dass Industriefotos weniger neutrale Dokumente als "concretization of social values" seien, und das bedeutete für die Firmen vor allem, Vorzeigen der Innovation, Produktivität und der Effizienz. Im Archiv der Bühler in Uzwil beispielsweise finden sich in Referenzbüchern all die Mühlen, Teigwarenpressen, Druckmaschinen, die Bühler in die Welt hinaus verkauft hat - jeweils am Bestimmungsort fotografiert. Die Firma Bühler im Zürcher Oberländischen Uzwil generiert dadurch das Bild einer Weltfirma. In den Büchern und Alben von Hatt-Haller und Locher findet man die halbe Ostschweiz, bei Hatt-Haller immer nur im Bau, bei Locher immer auch das fertige Produkt: die Brücke, das Kraftwerk, die Fabrikhalle, meist von H. Wolf-Bender fotografiert.(verschiedene Archive stichwortartig beschreiben, was findet man wo, Unterschiede, Eigenarten)

Eine wichtige Unterscheidung muss noch getroffen werden, bevor wir die Arbeit des Industriefotografen näher anschauen. Es gibt gleichsam zwei Sorten von Industriefotografen. Den Werkfotografen, der von der Firma angestellt ist und täglich die gewünschten Aufräge ausführt, und den freien Industriefotografen, der für besondere Anlässe einen Auftrag erhält. Der Werkfotograf arbeitet anonym, er ist Gehaltsempfänger der Firma, die Firma zeichnet für die Fotos, er selbst darf kein Bild, auch nicht jene, die man in den Papierkorb wirft, mit nach Hause nehmen. Sein Name ist nur über die Personalabteilung, sofern deren Liste zeitlich weit zurückreicht, herauszufinden. Dagegen der freie Industriefotograf, der sich bestimmte Rechte vorbehalten kann, der nur für einen Auftrag, für einen besonderen Anlass ins Areal kommt, der zum Beispiel verlangen kann, das seine Fotografien nur mit seinem Namen versehen veröffentlicht werden dürfen. Viele der frühen Fotografien von Sulzer sind mit Linck gestempelt, sind vom Vater Johann Linck und dann vom Sohn Hermann Linck gemacht worden. Um 1906 verschwindet diese Namensnennung, sie wird auch nicht durch einen anderen Namen ersetzt. Es muss deshalb die Zeit gewesen sein, als man bei Sulzer eine interne Fotoabteilung aufbaute und erstmals einen werkeigenen Fotografen anstellte.

Ob sich die Fotografien von werkeigenen und freien Industriefotografen unterscheiden und wie grundsätzlich diese Differenz wohl ist - beides sind ja auftragsgebundene Fotografien -, soll später erläutert werden (der Heini, der den Fotografen begleitet), wichtig ist hier, dass wir die Namen der meisten Werkfotografen nicht kennen, während die Namen ihrer berühmteren Kollegen bekannt sind: Johann Linck, Hermannn Linck, Jakob Tuggener, Hans Finsler, Ernst Heiniger, René Friebel, Roland Schneider........Und dass die Quantität der produzierten Fotos im umgekehrten Verhältnis dazusteht. Die Mehrheit der Fotografien wird intern von Werkfotografen realisiert, die Mehrheit der veröffentlichen Fotos sind jene der namentlich bekannten Fotografen.

Der Alltag des Werkfotografen

Wie für alle Arbeiter so gilt auch für den Werkfotografen die Fabrikdisziplin, und das heisst pünktlicher Beginn, Anwesenheit ein paar Minuten vorher erwünscht. Er erhält die Aufträge schriftlich: Melden Sie sich um 9 Uhr in der Abteilung Muster bei Meister Müller. Gewünscht sind, zum Beispiel, 5 Aufnahmen schwarzweiss von einem Pumpengehäuse, eine Aufnahme farbig, alles im üblichen Format von 13 x 18 cm. Um übers Areal zu gehen, muss er das Übergewand und den Helm anziehen. Findet die Aufnahme auf dem Areal statt, genügt es, das gesamte Material - Fachkamera, Stativ, 4-5 Lampen - auf einen Karren zu laden, findet sie ausserhalb statt, ist eine der Firmen-Limousinen zu bestellen. Gilt es, eine der grossen Hallen auszuleuchten, ist Grossaktionstag. Dann sind zahlreiche 5 000 - 10 000-Watt-Scheinwerfer nötig, um das Gegenlicht oder den dunklen Boden mit der hellen Decke auszugleichen. Der Fotograf muss sich in der Halle durchsetzen können. Obwohl er einen Auftrag hat, hat niemand für ihn Zeit, muss die Produktion weiterlaufen können. Der Fotolehrling erhält einen Meisterhelm, damit die Arbeiter auf ihn hören, damit der Kran den Scheinwerfer an den richtigen Ort bringt. Ein Zahnrad in einer Ecke der Halle vor weissem Hintergrund auszuleuchten und dann zu fotografieren ist eine ruhige, konzentrierte Arbeit, die Krönung nicht zu verpassen, den lange vorbereiteten grossen Gusssakt mit drei oder mehr Pfannen nicht zu verpassen, ist hektisch, will lange vorbereitet sein. Der eigentlich Gussakt, vorallem das fotografisch eindrückliche Sprühen der Funken (der Sonnenuntergang der Industriefotografie) dauert nämlich nur eine halbe, vielleicht eine, eineinhalb Minuten. In dieser Zeitspanne gilt es .- im unhandlichen 13 x 18 cm-Format - wenigstens eine gelungene Aufnahme hinzukriegen. In vielen Fällen füllt eine Aufnahme, das heisst ein Auftrag mit den verschiedenen Varianten, einen ganzen Arbeitstag. Am Abend kehrt der Werkfotograf zurück und übergibt die Filme den Laboranten oder Laborantinnen zum Entwickeln.

Diese Beschreibung trifft weder die Gegenwart ganz noch reicht sie tief in die Vergangenheit. Anfänglich waren die Industriefotografen, weil die Anforderungen bezüglich Tonalität, Lichtverteilung und Schärfe besonders waren, ausgekochte Tüftler. Lange Zeit beschichteten sie die Glasplatten noch selber, kannten sie die Schlichen des Abschwächens und Verstärkens, machten sie die Negativretusche - beispielsweise mit der roten Anilinfarbe - dem Neu-Coccin - noch persönlich. Die Beschreibung trifft aber auch die Gegenwart nicht ganz, denn heute wird fast ausschliesslich Farbe verlangt, wird mit gewaltigen Blitzanlagen aufgehellt, wird mit Superwide-Objekten alles zusammen eingefangen. Sie beschreibt Situationen, wie sie Giorgio Wolfensberger in den sechziger Jahren bei Sulzer erlebt hat, als er dort die Lehre eines Industriefotografen absolvierte: am Ende einer langen Epoche erfolgreicher Industriefotografie, am Anfang des Wandels, des Niedergangs vielleicht. Heute haben viele Fabriken die Fotoabteilungen aufgelöst, geben Aufträge extern aus oder behandeln sie als eigenes Profitcenter mit den augenscheinlichen Nachteilen mangelnder Sorgfalt, fehlender alter Fotografenethik..

Es wird in der Alltagsbeschreibung auch deutlich, dass es sich um eine grössere Firma handeln muss. Fast ausschliesslich in den grossen Metall-, Maschinen- und Elektrofabriken, bei der BBC, Escher Wyss, Maag, Maschinenfabrik Oerlikon, Sulzer, Rieter, Bühler, Georg Fischer, Alusuisse, SIG, Siemens-Albis, Landis & Gyr war der Bedarf an Fotografien so gross, dass die Fotoabteilungen bis zu 10, 20 Personen, Fotografen, Lehrlinge, Laboranten und Laborantinnen, beschäftigten, dass selbst das Fotografieren arbeitsteilig gehandhabt wurde. Gründe dafür waren wohl die Grösse des Betriebs, die dauernd sich ändernden Werkstücke, der Bedarf an erklärender Fotografie für den Export und die Selbstdarstellung. In anderen Branchen, vor allem in der Textilindustrie hatten viele Firmen nicht einmal einen eigenen Fotografen. In einer Spinnerei sieht der Produktionsablauf, die Art der Maschinen und sogar das Produkt über Jahre ähnlich oder gleich aus. Zudem waren hier die Arbeitsverhältnisse oft schlechter als in der Maschinenindustrie. Genügend Gründe, wenige Fotos nur im Archiv zu haben. Während in den grossen Maschinen-Industrien Zehntausende bis Hunderttausende von Fotos lagern, stösst man in der Textilindustrie auf einzelne Fotos, wenn überhaupt, oder ist schliesslich froh, dass Theo Frey fast akribisch die kleinen Betriebe fotografiert hat.

Ethik, Dogma der Industriefotografie

Die Alltagsbeschreibung klärt noch nicht, was der Industriefotograf alles aufzunehmen und worauf er zu achten hatte. Einst war die Ausbildung zum Fotografen in einem grossen Industriebetrieb eine der interessantesten und umfassendsten. Der Industriefotograf musste Porträts machen, beim Eintritt des Arbeiters oder Angestellten, beim Jubiläum, bei der Pensionierung, er sollte Laufspuren und Gussfehler dokumentieren, also Material fotografisch prüfen können. Er sollte einen einfachen, kleinen Gegenstand so aufnehmen können, dass erkennbar ist, aus welchem Material er geschaffen ist, dass er perfekt ausgeleuchtet und modelliert ist. Das Gleiche musste ihm im Grossen gelingen, wenn er ein Zahnrad mit 10-14 Metern Durchmesser aufzunehmen hatte oder eine Gasturbine, einen Transformator. Er wurde zum Architekturfotografen, wenn es galt, die riesigen Hallen von innen und von aussen zu fotografieren. Er machte kleine Reportagen bei Betriebsbesichtigungen und Betriebsausflügen. Immer anonym, immer als der Werksfotograf, ob er sich im Mikro-,Makro oder Normalbereich bewegte, immer mit der Fachkamera, früher mit 18 x 24 cm-Aufnahmeformat, später immer noch mit 13 x 18 cm, immer mit dem Stativ.

Was immer er auch fotografierte, er hatte sich, wie vielleicht in keinem anderen bekannten Feld der Fotografie, strikt an ganz bestimmte Richtlinien zu halten: feinkörnig, ausgeglichene Tonwerte im ganzen Bild, Schärfe möglichst auch auf der ganzen Bildebene! Diese drei Elemente wurden zum Credo des Industriefotografen.

Um das zu erreichen, wusste er genauestens Bescheid über orthochromatisches und panchromatisches Filmmaterial, setzte Scheinwerfer, Spiegel, weisses Papier ein, um die Werkstücke ins richtige Licht zu setzen, mit der Anwendung des Scheinpflugschen Gesetz wurde die Schärfeebene so gelegt, dass die entscheidenden Teile scharf waren. Störten Glanzlichter - und von denen wimmelte es in den Maschinenhallen -, so wurden die Metallteile mit verschiedenen Mitteln abmattiert. Beim Entwickeln des Films, beim allfälligen Umkopieren wurde abgeschwächt oder verstärkt, später das Negativ retuschiert, mit dem Schabemesser, mit sehr weichem Bleistift ("Um ein Negativ mit Bleistift retuschieren zu können, muss die Schicht mit Mattoleïn, einer Auflösung von Dammarharz in Terpentinöl, eingerieben werden...), so lange, bis die gewünschte Brillanz, Dichte, die Durchzeichnung der hellen wie der dunklen Partien erreicht waren. Musste eine Maschine isoliert werden, wurde zuerst mit dem Pinsel, später mit der Spritzpistole Abdeckfarbe, rote Temperafarbe direkt auf das Positiv aufgetragen, so dass das Unwichtige diffus und das Wichtige glasklar erschien.

All diese Massnahmen, und eine ganze Reihe weiterer, wurden ergriffen, um eine gut durchzeichnende, scharfe, unverzerrte und materialgerechte Wiedergabe zu erreichen. Eigentlich ein Paradox: Um diese gewünschte Sachlichkeit zu erreichen, wurden sämtliche Tricks der Fototechnik angewandt, einschliesslich fast malerischer Mittel. Um diese bestimmte Neutralität der Objektwiedergabe zu erzeugen, wurde am Foto nach allen Regeln "herumgedoktert". David Nye spricht davon "the photo is doctored, is processed". Es handelt sich nicht um einfache, dokumentarische Wiedergaben, sondern um aufwendige Bild-Konstruktionen. Diese Sachlichkeit, die die Industriefotografie praktisch weltweit, mit kleinen regionalen und zeitlichen Unterschieden, geprägt hat, ist eine Inszenierung. Zwei Beispiele aus dem Buch. Das erste ist ein verhältnismässig einfaches Foto (welches nehmen?). Das zweite ist schon bedeutend opulenter. Wir tauchen in einen sich nach hinten ausdehnenden Raum ein, indem eine Reihe von Arbeitern an Werkteilen schweissen. Autogenschweissen im Dreivierteltakt dürfte das Foto untertitelt werden. Denn die Dunkelheit und die Langsamkeit des Filmmaterials liess es zuerst einmal rein technisch nicht zu, dass alle die Männer scharf abgebildet sind. Sie mussten sich also hinstellen, mit schweissen beginnen und auf Drei den Atem anhalten und sich überhaupt nicht mehr bewegen. Nur so war es möglich gewesen, dieses Foto zu realisieren. Ausnahmsweise spürt man bei diesem Foto auf Anhieb, dass es hier nicht nur um die sachliche Wiedergabe geht. Die Arbeiter sind zu gewählt angeordnet, zum Gruppenbild hingestellt, so dass eine Art nüchternem Symbolbild zm Thema des Arbeitens entstand.

Es gibt da etwas merkwürdiges zu berichten: Spricht man mit einem Industriefotografen, jüngeren oder älteren Datums, dann setzt er sofort mit einer Geschichte ein, in der er erzählt, wie aufwendig, mit wievielen Blitzlampen - ja, sechzig, und dann musste ich erst noch das Weitwinkelobjektiv umbauen lassen -, so, als sei er selbst Mechaniker, als sei er Bilderingenieur und nicht Bildermacher.

Von der Aesthetik der Aufnahme, von den möglichen Bedeutungen, die sich eingeschlichen haben, ist keine Rede. Das Foto ist kein ästhetisches Ergebnis, sondern ein Ereignis, eine Produktion, eine Inszenierung. Mit dieser Haltung wird der Industriefotograf, der sich selbst der grössten Sachlichkeit bezichtigen würde, zum Regisseur und das Foto wird zum Industrie-Still, zum Stilleben, dem Produktionsablauf entzogen, wie ein Film-Still eines Hollywoodfilmes.

Ziel bleibt aber praktisch immer diese Sachlichkeit. Man merkt schon, wie die Sachlichkeit ihr scheinbare Wertfreiheit verliert und zu einer Art corporate identity der gesamten Industrie wird. Das ist das Bild, das die Industrie, die Schweizer Industrie von sich geben will. Es deckt sich perfekt mit der Vorstellung des Technischen, Mechanischen, Präzisen und Sauberen in der Industrie. Die Sachlichkeit der Aufnahme ist Repräsentation der Armbrust als Gütezeichen. Sie vermeidet das Düstere, Russige der Giesserei - die Bilder wirken immer heller als die Fabrikhalle in Realität gewesen ist -, sie eliminiert das Schmutzige, Schweissige und dadurch ein Stückweit die Handarbeit: Maschinen schwitzen nicht. Sie vermeidet jedes expressive Moment, denn die Produktionsabläufe sind geordnet und effizient. Es gibt keine Hektik, Emotionen werden erst am Feierabend zugelassen.

Die Sachlichkeit entspricht einem Stück Saubermachen der Industrie. Verstärkt wird das etwa zur folgende technische Notwendigkeit: Einen Saal voller Spinnmaschinen konnte man gar nicht am Werktag, wenn die Maschinen auf Hochtouren liefen, fotografieren. Die Erschütterungen waren so stark, dass das Foto verwackelt gewesen wäre. Also fotografierte man am Sonntag, ohne Menschen, ohne Dynamik. Reinhard Matz diskutiert diese Frage in seinem Buch über die Fotografie im Ruhrgebiet anhand der Ansichten von Fabriken und der Frage, ob der Kamin nun rauchen solle oder nicht und wenn ja wie stark. Denn zu stark sah bereits um die Jahrhudndertwernde wie Umweltverschmutzung aus, gar nicht, sah so aus, als stünde die Fabrik still, als wehte für das dokumentierende Foto ein leichter Rauch aus dem Kamin. Diese Raffinessen fanden in der Ostschweiz weniger statt, ganz einfach, weil der Anteil wirklich russender Schwerindustrie - Kohle- und Eisenverhüttung - im Verhältnis etwa zum Ruhrgebiet klein war. Allan Sekula spricht vom "instrumental realism", Cesare Colombo vom Promotionscharakter der wissenschaftlich aussehenden Fotografie. David Nye stellt die Behauptung auf, die Industriefotografie habe die "normale" oder die Kunstfotografie beeinflusst, denn die Bilder der General Electrics seien 2 Millionen Mal erschienen und hätten die Bildwelt geprägt.